【引言】

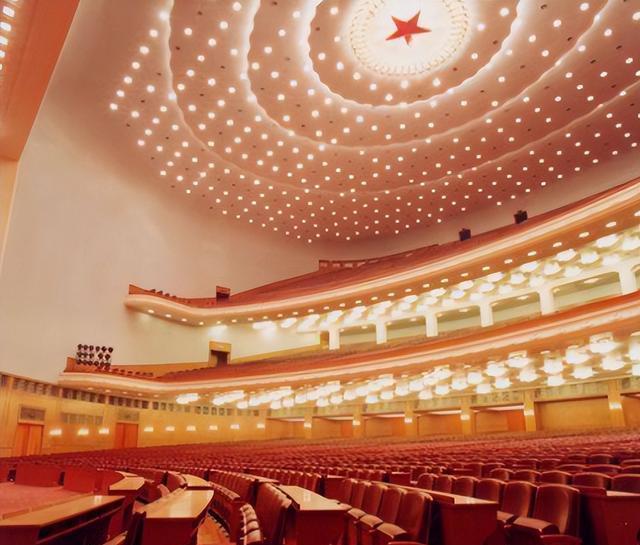

人民大会堂开门迎客后,里面发生了不少事儿。今儿个,咱就一块儿随便唠唠1962年1月份,在那个能容万人的大会堂里开的“七千人大会”。这篇文章啊,原本是“怪味胡豆史”在号上发的,别的号儿和人可别瞎转载或者抄袭哈!

【15年赶超英国】

1962年新年刚过完,大会堂里依旧热热闹闹,没因放假就冷清下来。从1月11号起,来自四面八方的人们,陆陆续续走进大会堂。打这天开始,一直到2月7号,大会堂里开了场特别重要的会,这个会开了快一个月,总共有7118人参加。所以,大家伙儿都管这会叫“七千人大会”。

这次会议,总共有7118人参加,他们都是来自咱们国家四面八方的。这里面,超过2000人是各个县的领头人,就是那些基层的一把手。这比例可不低,一看就能知道,这次会议真挺重要的。

这次会议,算是咱们国家从建国后举办的最大规模的工作会议了。你瞅瞅,到场的基层人员那么多,就能明白这次会议主要是想深入摸清楚基层的真实状况。你得知道,1962年的中国是个啥光景,特别是1959年到1961年那三年,真的是“经济困难时期”里最厉害的,问题大了去了。

所以,1962年新年一过,就召集了这么多人一块儿商量大事。说白了,这七千多号人的虎年春节,肯定得在大会堂里热热闹闹地过了。

这次聚会,说白了就是干一件事,那就是回头看看咱们国家自打成立起,特别是1958年以后走过的路,吸取点经验教训。

那么在1958年,到底都发生了啥?那事儿可严重了。

在那个特定的历史时期,我们走得有点急了,没顾上好好瞅瞅自己国家的实际情况,所以碰壁也是预料之中的事。说真的,现在想想,咱们也不能老拿现在的眼光去挑剔那时候的勇猛前进。翻看这段过往,我感受到的是一个被欺负了上百年的民族,在经历了重重磨难后,心里那股子想要变强大、想要重新站起来的劲儿头。

那时候,我们之所以会有那种有点离谱的“憧憬”,说白了,跟苏联老大哥的影响是分不开的。

苏联,那可是阵营里的大哥大,给其他兄弟国家指路的明灯。苏联人心里,美国就是他们的对标对象。1957年5月,赫鲁晓夫定了个目标,说最晚到1961年,苏联得在经济上超过美国,特别是在肉类、黄油、牛奶这些方面,四年内得把美国给比下去。

后来,赫鲁晓夫干脆搞了个大会,放话出来,说苏联打算在接下来的15年里,要拼一把,在那些关键产品的产量上,不光要追上美国,还得超过他们。他说的那些“关键产品”,说白了就是这些:钢铁、铁矿、石油、电、糖、盐这些玩意儿。

但挺逗的是,赫鲁晓夫原本的意思是,要在关键产品的产量上赶上美国。可会议一完事儿,也不知道咋回事,就变成了赫鲁晓夫说苏联要用15年超越美国。这简直就是把他的话给歪曲了,结果还惹出了一些不好的影响。

看到老大哥率先迈出大步,直接对着美国发起挑战,这给其他伙伴国带来了极大的激励和胆量。许多国家受到鼓舞,也跟着行动起来,各自挑选了要追赶和超越的对手。说到咱们这儿,那时候对我们来说,美国就像个巨无霸,确实感觉难以企及。所以,咱们就设了个更实际的目标,那就是在15年内先追上美国的小跟班英国。

坦白讲,“想在15年内追上英国”的念头,心里那份劲头是值得肯定的,显示了对复兴的极大期盼。但说实话,这想法跟当时咱们国家的实际情况有点脱节。

每次翻到这段历史,我心里都挺有感触。就说咱们自己吧,谁还没个头脑发热的时候,不顾现实情况,大放厥词说要几年内赚它个几百万。当一个人碰到难处,兜里没钱的时候,那成功的欲望就越强烈。一样的道理,一个国家,它要是曾经在世界上风光过几千年,后来却挨了百年的欺负,那它对复兴和重新辉煌的渴望,也是可想而知。

1962年1月份,有个七千人参加的大会开了起来,这个大会是在咱们大步往前冲的时候,碰到了大麻烦之后紧急召开的。

【在大会堂过春节】

这次七千人大会,原本计划1月30号开始,最晚31号就得收尾,好让远道而来的参会者们能早点回家,跟家人一起欢欢喜喜过大年。但没想到,到了29号下午会议进行时,不少参会的朋友都说,自己还有好多心里话没掏出来呢。这次来北京开会,机会实在难得,大家心里头都攒着一股劲儿,没说完的话还多着呢。

就这样,商量来商量去,会议最终挪到了2月7号。那些从四面八方赶来的参会人员,没辙,只好留在大会堂。大伙儿一块儿,过了一个挺特别的春节。

1月30日一早,那位大人物亲自到了大会的地方,讲了很重要的一番话,还告诉大家会议要推迟,这个决定大家都很赞成。

那时候,这个长达27天的七千人大会议,吃饭问题是咋解决的呢?除了平时的饭菜,开会空闲时还有啥活动安排不?

这么说吧,白天忙着喘气干活,晚上就悠闲地看戏放松,吃的方面呢,两顿干的,一顿稀的。

说的那个“两顿干的夹一顿稀的”,其实就是那时候开会的人吃的伙食。早上就是一碗稀粥,中午晚上呢,就吃几个馒头。他们吃饭的地儿,还是在大会堂的宴会大厅,就是办国宴的那个地方。可能有人会想,这些开会的人好多都是地方的大领导,在国宴厅里喝稀粥啃馒头,听起来有点不真切。

得明白,那时候能有这样的待遇,真的是相当特别了。

1962年那会儿,咱们国家真是挺不容易的,粮食产量少得可怜,都快退到1951年的水平了。那时候啊,能喝上稀饭、吃上馒头,那可真是算奢侈了。就算是有“两干一稀”的伙食,东西也不多。稀饭稀得跟水似的,一点稠度都没有。馒头呢,小小的一个,也就勉强能填饱肚子。

咱们瞅瞅一组实实在在的数据,就能明白那时候日子有多不好过了。

1960年那会儿,刚送走春旱没多久,全国各地又迎头碰上了洪涝灾害。受灾的农田总面积足足有九亿亩之多。到了夏天,要征购的粮食比1959年少了整整51亿斤。国家的粮食储备呢,也比上一年少了100亿斤。

在这种不容易的日子里,基层干部心里头肯定积攒了不少怨气,这是不言而喻的。所以,伟人也跟参加会议的人说,举办这次“七千人大会”的重点,不在于自我辩解,而是把基层的朋友们都请到北京来,让他们痛痛快快地把心里的怨气倾泻出来。再说了,晚上不开会的时候,就安排大家去看戏,好让紧绷了好久的神经能放松放松。

他用了个生动的说法,说这就像“白天透气,夜里观剧”,让大伙儿都挺高兴。他老人家开了这次七千人大会,目的就是把大伙儿聚到北京,痛痛快快地说说掏心窝子的话。本来大伙儿心里的不满和恼火,也一点点地消停了。

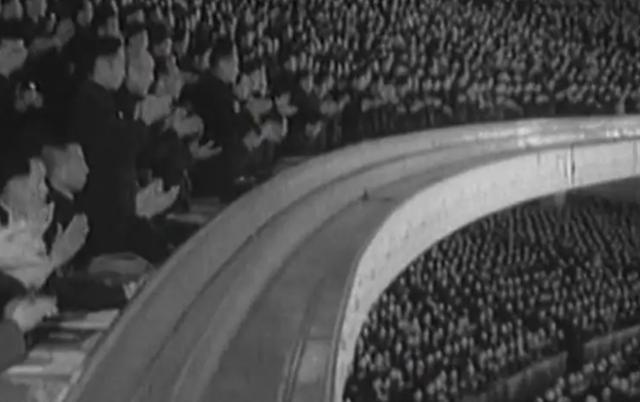

特别是1月30日那天,他亲自到了会议现场,首先做了自我反省,这让在场的所有参会者都由心里感到佩服,并且赢得了热烈的掌声。

2月7号一眨眼就到了,这天,七千人大会正式拉上帷幕,全国各地来的七千多名代表们,也都陆续告别了大会堂。现在他们走的时候,心里头是松快的,跟刚开始来开会那会儿可不一样,那时候一个个都心事重重的,压力山大。在基层工作中碰上的那些难题和困扰,到这会,在大会堂里也总算是找到了解决的办法。

【结束语】

人民大会堂经历了那场意义非凡的历史性聚会,1962年春天刚开始那会儿,中国在历经磨难后又站了起来。那段最煎熬的日子,总算是挺过去了,以后的日子肯定会慢慢变好的。