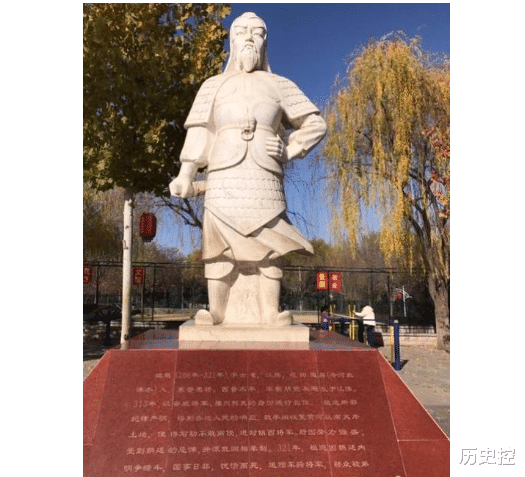

祖逖是我国两晋时期著名的北伐将领。与历史上其他戎马一生、战功卓著的军事将领不同,祖逖带兵北伐时已经五十一岁高龄,在此之前,他不是在家隐居,就是在司马氏账下谋事,甚至曾卷入八王之乱的动乱中。直到祖逖五十五岁病逝前,他在黄河以北征战了四年时间,虽然取得了不小的军事成就,但远远没有达到他预定的战略目标。祖逖之所以在历史上留下浓重一笔,其军事成就还是次要,主要是他以弱搏强、万死无悔收复失地的气概贯穿古今。

细读历史,纵观祖逖北渡黄河之后的所有军事行动,可以说祖逖在治军、治政的能力上,完全有实力光复华夏。北伐初期,祖逖手下仅仅只有数百人的军队,却放豪言“不收复故土,绝不归还”。短短几年后,就连佣兵数十万的后赵开国皇帝石勒都命令部下躲着祖逖的军队,尽量不发生冲突。祖逖北伐的失败一方面是因为他年事已高,没有精力继续领导军队。毕竟古代医疗卫生条件不好,人的寿命普遍偏低。另一方面原因是敌我双方实力过于悬殊。然而祖逖北伐折戟的最主要原因,则是晋朝的祖传病灶,也是很多封建王朝都有的病灶——内斗。

公元317年,祖逖率领数百人的军队北渡黄河,开始北伐。后来经过一年的经营,他招募到两千人的军队。后来祖逖通过分化瓦解等战术,经过艰苦的斗争,先后打败坞堡主张平、樊雅等人,终于在河南站稳脚跟。此后祖逖逐步扩大战果,积蓄实力,团结一切可以团结的坞堡主。当时河南境内有赵固、上官巳、李矩、郭默等割据集团,他们各据一方,经常以兵戎相见。祖逖多次派人从中调解,晓以大义,消除他们之间的矛盾,使他们都服从自己的统一指挥。黄河沿岸还有一些小坞主,迫于石勒强大的势力,不得不臣服于石勒,送其子弟到襄国为人质。祖逖理解他们的处境,只要他们不与北伐军作对,一概不加追究。有时,他派出小股巡逻队,伪装抄略这些坞堡,给石勒造成假象。这些小坞主对祖逖感恩戴德,经常帮助北伐军刺探情报,使北伐军打了不少胜仗。

祖逖既长于御军,又善体恤民情。将士“其有微功,赏不逾日”。军队纪律严明,对百姓秋毫无犯。他在统治区内劝督农桑,恢复农业生产。在军队中一直实行且战且耕,以耕养战,以减轻人民的负担。他自奉节俭,不蓄私产,其子弟与战士一样参加耕耘、背柴负薪。因此,北伐军得到了河南地区人民的拥护和爱戴。

在极端困难的条件下,祖逖领导的北伐军正是依靠群众的支援,同占据绝对优势的敌人苦战四年多,终于收复黄河以南的大片土地;北伐军也由小到大,越战越强,成为一支使“石勒不敢窥兵河南”的劲旅。石勒慑于北伐军的威力,采取守势。他下令幽州官府修祖氏坟墓、成皋县修祖逖母亲坟墓,又写信给祖逖,要求通使和开放贸易。祖逖出于策略上的考虑,曾派参军王愉出使,并“听互市,收利十倍,于是公私丰赡,士马日滋”,兖、豫地区的人民总算可以过上几天安全日子了。

祖逖的目标是清定中原,他不敢稍有懈怠,抓紧“练兵积谷”,准备“推锋越河,扫清冀、朔”。但是,太兴四年(公元321年)七月,朝廷却任命毫无远见卓识的戴渊为征西将军、都督司兖豫并幽冀六州诸军事、司州刺史,出镇合肥。朝廷的意图很明显,他担心祖逖实力做大,将来有无法控制。

祖逖心里十分难过,他感到自己成年累月在疆场上与敌人周旋,还得不到朝廷的信任。这时,又传来王敦跋扈,朝廷内部矛盾日益尖锐的消息,眼看内乱将起,北伐还有什么希望!祖逖心力交瘁,忧愤成疾。但即使在这种情况下,他仍然“图进取不辍’,抱病营缮虎牢城。虎牢城北临黄河,西接成皋,地理位置非常重要,他担心城南没有坚固的壁垒,易被敌人攻破,特意派从子祖济率众筑垒。不幸祖逖病情急剧恶化,壁垒尚未修成,他已病死在雍丘,终年五十五岁。

祖逖一生热爱祖国和人民、不为强敌、百折不挠,他凭借一己之力,将破碎的河山一点点收复,只可惜自古以来,堡垒都是从内部被攻破的。东晋小朝廷的内耗终究断送了祖逖的北伐事业。