天才总是孤独的....

2016年,被誉为“历史天才”的高三学霸,却在距离高考近百天时跳楼自杀!

他才18岁,还没领略人生的美好,就这么急匆匆的回到了“天上”。

但他的遗言中,却留下“一生已看透两件事”。

这两件事是什么?又是什么让他能想不开到自杀?

天才少年

这位学霸就是林嘉文,他出生在陕西省西安市的一个知识分子家庭,父母是教师,外公外婆也在教育岗位上默默奉献。

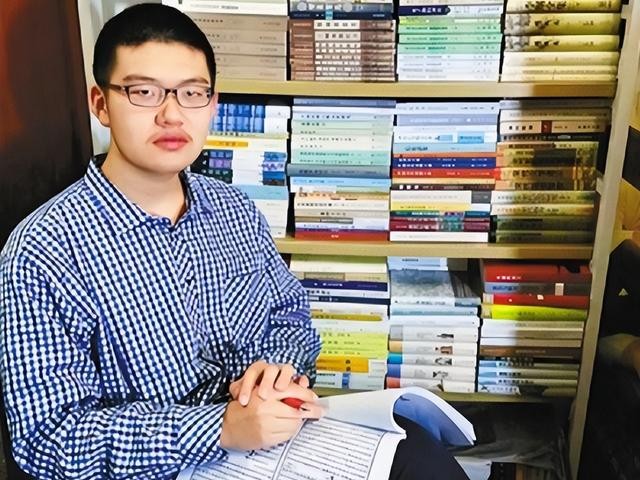

幼时的他与同龄孩子不同,他并不迷恋电子游戏,也没有过多的兴趣去玩耍,他的兴趣是历史,尤其是中国古代史。

在林嘉文的世界里,《史记》、《资治通鉴》这些厚重的历史书籍比任何玩具都更有吸引力。

对历史的兴趣不仅让他超越了同龄人的学识水平,还让他在年仅15岁时完成了自己的第一部学术著作《当道家统治中国》。

这本书一经问世,便引发了史学界的广泛关注,许多专家赞叹他非凡的洞察力与深厚的学术功底,林嘉文也因此成为学术界的新星,媒体开始蜂拥而至,许多人纷纷称他为“历史天才”。

不过外界的赞誉与认同对林嘉文而言,却开始变得沉重,他并未像许多同龄人那样沉浸在社交圈中享受友谊与欢乐,反而更多的是独自沉浸在自己的学术世界里。

天才的孤独

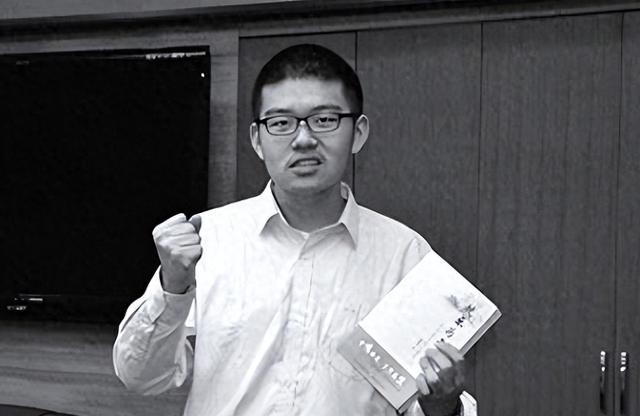

进入高中后,林嘉文的生活开始变得不再简单,学校为了提高声誉,在他的支持下,举办了一场座谈会。

林嘉文成了学校的“明星”,同学们的目光开始聚集在他身上,媒体也在不断报道他,要求采访他的记者更是层出不穷,让他一度感到自己成为了名副其实的“风云人物”。

但名声的迅速扩张,林嘉文也开始感受到不同寻常的压力,他的每一个举动都被放大,眼中的世界似乎被层层厚重的玻璃罩住,让他无法呼吸。

在公众的眼光中,他仿佛不再是一个普通的学生,而是被加冕为“天才”的特殊存在,这种外界的注目让自己开始感到不适。

他觉得自己成了孤岛,周围的人似乎都将他与普通同学隔离开来,每当他走过校园,总能感受到同学们带有一丝敬畏的目光,这让他极为不安。

那些曾经的朋友开始逐渐疏远他,而林嘉文也感到自己不再是那个可以与同学们打闹嬉笑的普通少年,而是一个被贴上“天才”标签的特殊个体。

他开始陷入深深的自我怀疑中,曾经热衷于历史的他,突然对自己是否能够继续坚持下去产生了质疑,外界的赞誉与关注,不再是激励他前进的动力,反而成为了一种沉重的负担。

抑郁症的蔓延

林嘉文再这样的日子里,他内心的痛苦越来越重,心理防线也逐渐崩溃,他不再感到对未来充满希望,相反他对自己的人生开始感到厌倦。

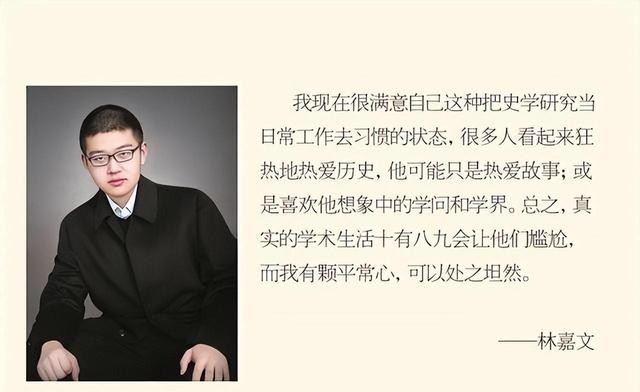

他曾经写道:“我对未来不抱任何希望,人生已无挑战,只有苍白。”这些话语透露出了他心中的深深绝望。

他的抑郁症状逐渐显现,他开始变得焦虑不安,睡眠质量差,饮食不规律,情绪时而低落时而激动。

而他的孤独感与日俱增,周围的一切似乎都在他眼前变得模糊不清,那些曾经的同学和朋友,似乎无法理解他的内心世界。

渐渐地林嘉文开始感到与外界的隔阂越来越深,甚至感到孤立无援,当他的母亲在一次偶然的情况下发现他手臂上的划痕时,才意识到他可能在用这种方式自我伤害。

家人尝试将他带去治疗,但林嘉文的内心防线早已被击破,他虽然愿意配合治疗,但依然无法从内心的痛苦中挣脱出来,药物无法减轻他内心的负担,而心理治疗也未能帮助他真正走出阴霾。

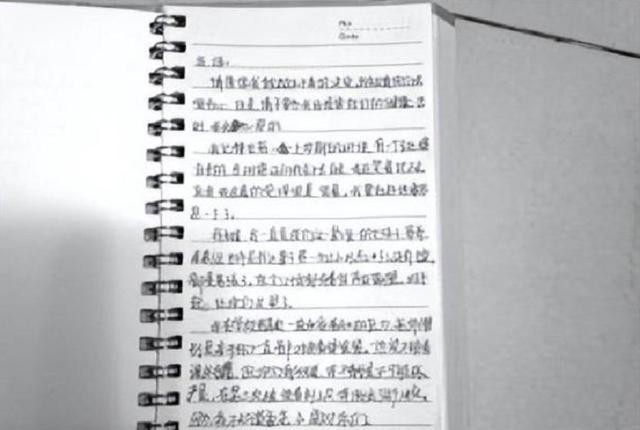

2016年2月23日,林嘉文选择了结束自己的一生,那一天他从自家阳台一跃而下,结束了短短18年的生命,家人和朋友在惊愕与痛苦中寻找着答案,而他留下的遗书成为了唯一的线索。

遗书中林嘉文 写道:“一生看透了两件事:我对未来不抱任何希望,没有值得我憧憬的事;这个世界对我来说已经没有任何挑战,人生已达到了无法超越的境界,剩下的只有苍白。”

在过度追求学术成绩和社会认同的背后,青少年心灵的脆弱常常被忽视,我们不能让“天才”成为一种负担,也不能让每一个少年都在巨大的期望和压力中迷失自我。

教育不应只是传授知识的过程,更应该是关爱和理解的过程,只有在心理健康得到充分关注的环境中,青少年才能更好地成长,真正实现他们的潜力。

“湖北神童”

林嘉文并非唯一一个在社会压力下迷失自我的天才,类似的情况在许多家庭和学校中屡见不鲜,12年前,2008年3月7日,湖北枝江一中,年仅14岁的覃瑶从学校的池塘中被发现死于溺水。

她的死震惊了所有人,尤其是她那早熟的“天才”标签,成了这场悲剧的导火索,究竟是什么让这个曾被誉为“神童”的女孩,选择了如此极端的方式离开?

覃瑶从小就展现出惊人的学习天赋,4岁上小学,12岁进入高中,常被父母和老师寄予厚望,她不仅在学业上无往不利,还对课外书籍有着浓厚兴趣。

但长大后这个聪明的女孩逐渐承受了来自家庭、学校和社会的巨大压力,尤其是在进入枝江一中后,竞争激烈的环境和班主任李老师严格的管教让覃瑶的心理出现了巨大的落差。

她的成绩开始下滑,班级排名一度下降,老师的批评和父母的失望让她感到无法承受,尽管她表面上依然保持开朗,但内心的痛苦早已积累成沉重的负担。

在一次课堂上,覃瑶因看课外书被批评,这让她感到极大的羞辱,她没有去食堂吃饭,甚至连晚自习也缺席。

第二天,老师在覃瑶的遗书中发现她写道:“我觉得很累,我没有满足你们的期望。”这一句道别的文字,透露出她内心的绝望。

林嘉文和覃瑶的自杀并非个案,许多被贴上“天才”标签的孩子,背后也承受着常人难以想象的心理压力。

或许社会对天才的期望过高,忽略了他们脆弱的内心,对这些孩子来说,适当的理解与关爱,比任何成就都更为重要。

文/编辑:ToT

参考资料:

中华网-《18岁史学奇才自杀身亡 专家称其水平超过博士生(2)》-2016年2月26日

中国网-《史学天才少年林嘉文自杀 遗书全文》-2016年2月26日

南海网-《【史学奇才自杀】18岁少年林嘉文跳楼身亡 留给世人无尽惋惜》-2016年2月25日

狄吴

流氓教育![横脸笑]