在我军漫长的革命战争史中,涌现出了一大批杰出的军事人才,正是因为他们的付出,人民武装才能实现从无到有,从弱变强。

通常来说,一支军队指挥官的性格会间接影响到这支军队的作战方式。

我军中流传着这样一种说法:“从源头上说,我军打仗有两种打法,一是毛主席打法,二是徐向前打法。”那么这两种打法有什么不同呢?

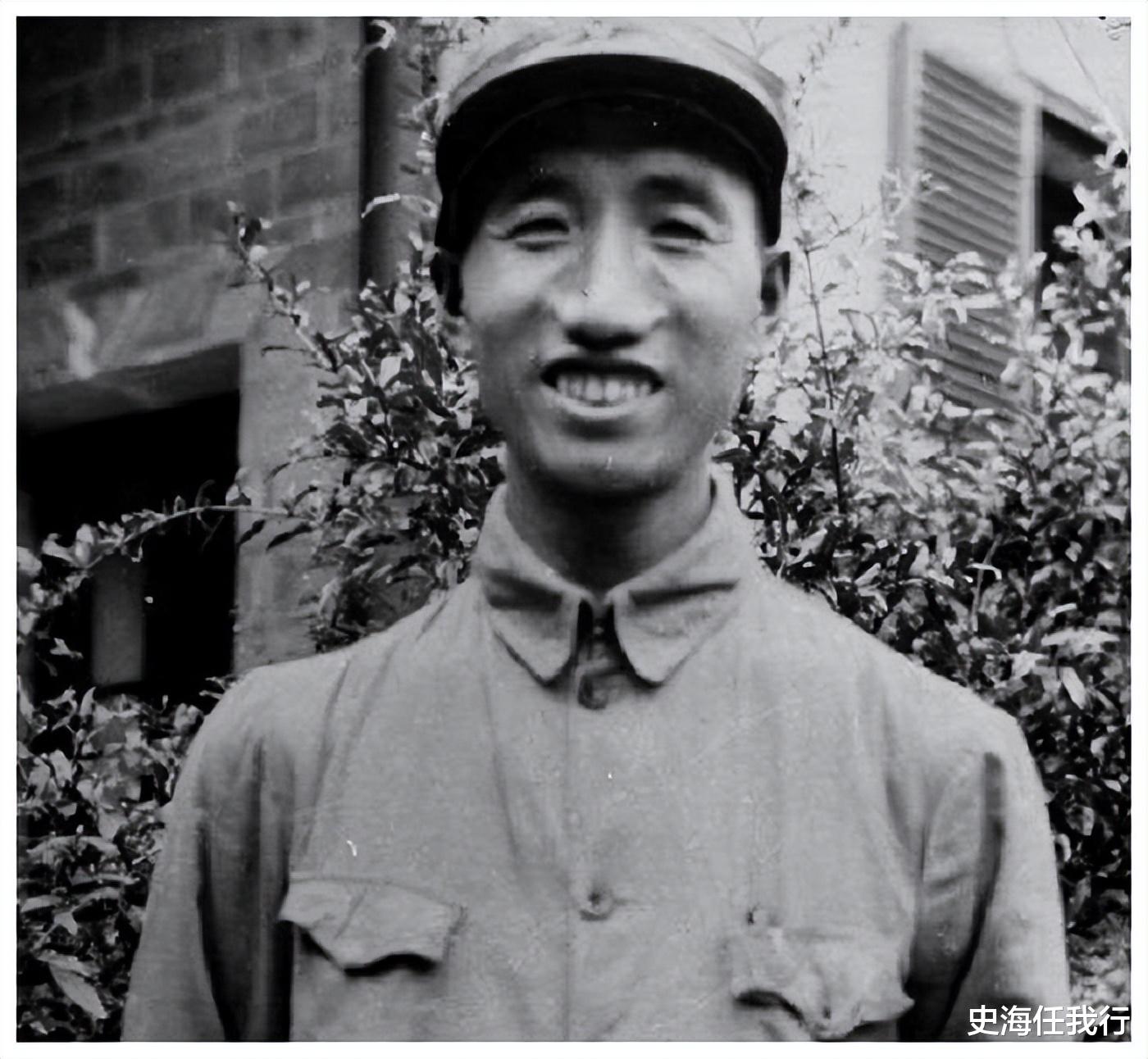

说到徐帅,很多人的第一印象是谦虚、内敛、低调,土地革命时期更是被当地百姓亲切的称为“布衣将军”。

在十大开国元帅中,徐帅的资历算不上出众,我党成立那年还是山西某小学的一名教员,后来因为从事反帝反封建游行被学校辞退。离开学校时,正逢黄埔军校面向全国招生,徐帅索性报考,后以优异的成绩被录取。

由于性格内敛,徐帅在军校很少和别人交流,再加上身材瘦弱,其貌不扬,所以一直不被蒋介石看好。

两人第一次见面,徐帅就没给蒋介石留下好印象,徐帅当时操着一口地道的山西口音,穿着也十分朴素,而蒋介石则是一身戎装,腰别佩剑,说着一口他自认为高贵的浙江话,两人基本是“你说胯骨轴子,我说城门楼子”,聊了十五分钟,谁也听不懂对方说的是什么。

最重要的是,黄埔一期学员里,诸如杜聿明、宋希濂、胡宗南、范汉杰等人大多都十分懂得处世之道,与蒋介石见的第一面就非常积极的表忠心,这些人也毫无例外的得到了蒋介石的器重。

可惜的是,当时徐帅不懂这些,原本蒋介石就对山西军阀阎锡山保留着警惕之心,“我费这么大劲培养你,将来你与我为敌可不行。”所以,蒋介石对徐帅的态度十分冷淡,甚至还私下与副官评价其“没出息”。

学生与校长不得不进行沟通时,蒋介石也是习惯性摆架子,这让徐帅的自尊心受到了伤害,“明明我的成绩不错,为什么要这么对我。”

多年之后,徐帅回忆起军校那段经历,依然会很不屑的说到:“他(蒋介石)能有多大学问啊?不就上了个日本士官学校么?鬼知道他学了多少东西,真学到了东西能把仗打成那样?”

所以,徐帅在军校始终憋着一股劲,越是不被看好,自己越是应该好好努力,将来在战场上遇到了校长的军队,“看我不把你往死打”。

后来果然不出所料,国共第一次合作以失败而告终,徐帅最终与蒋介石分道扬镳。“四一二政变”之后,徐帅在迷茫之际收到了地下党的一张纸条,纸条上只有五个字——“去找毛泽东”。

但是,毛主席当时是国民政府的重要通缉人员,怎么可能找得到,幸亏徐帅在鄂豫皖地区找到了组织,从此便在此扎根。直到1935年,红四方面军与中央红军会师,徐向前才和毛主席第一次见面。

毛主席还笑着说:“听说你找了我八年,我也找了你八年呀,蒋介石看不上你,那是他不识人。”由此可见,毛主席和蒋介石对于徐帅的态度截然相反,有了毛主席这句话,徐帅必然会跟着党死心塌地的打反动派。

作为一名小学教员,半路出家去带兵打仗,再加上低调的性格,徐帅理应会以一个儒将的形象出现在红军队伍中,但事实恰好相反,徐帅在战场上的表现可一点不低调,如果用八个字来形容徐帅的打法,则是“勇猛顽强,所向披靡”。

徐帅之所以形成这种勇猛的打仗风格,这与军校期间所受的委屈有一定的联系,大多数遭受过不公的人,往往都会努力的证明自己。当然,徐帅之所以离开蒋介石,主要是信仰不同,那段个人恩怨只是微不足道的一个原因。

除了徐帅与老蒋的个人恩怨之外,徐帅成长的环境也决定了他必须要成为一员勇将。众所周知,徐帅是鄂豫皖苏区的创建人之一,红四方面军的总兵力一度超越了中央红军,但这并不意味着鄂豫皖苏区的处境好于中央苏区。

内部来说,徐帅虽说是军事上的总指挥,但红四方面军的掌舵人其实是张国焘,战略战术上,徐帅很大程度要看他的脸色。

然而,事实证明张国焘不仅军事上是个外行,自己的老本行——政治工作也是搞的稀烂,具体可参考鄂豫皖肃反运动。

鄂豫皖苏区第四次反“围剿”期间,正是因为张国焘错误的估计了敌我力量的差距,最终导致红四方面军折损过半,不得不西进,开辟川陕根据地。

由于张国焘和王明等人都是左倾冒险主义的代表人物,红四方面军打的很多仗都是“硬碰硬”,诸如黄安战役、商潢战役、苏家埠战役等,红军虽说取得了胜利,但自身也损失惨重。

有这样一位处处掣肘的“钦差大臣”在身边,纵使徐帅军事才能再高,又能做的了什么?徐帅能做的也就是最大程度激发战士们的勇气,毕竟在装备落后,战略战术有问题的情况下,红军唯一的胜算便是勇气。

鄂豫皖苏区虽说兵力充足,但大部分都是农民起义者,军官中受过高等教育人并不多,所以为了支持鄂豫皖苏区的建设,中央苏区曾秘密调去了大批专业的军事人才,其中不乏黄埔精英。只可惜这些人才大多在肃反运动中被冤杀。

反观红四方面军面对的敌人,对方可是在军事上十分“专业”,参与过鄂豫皖苏区“围剿”的国军将领,说的上名的有卫立煌、李默庵、郑洞国、李济深、杜聿明、戴安澜、张灵甫、刘峙、胡宗南、俞济时等,这些人在国军中的分量无需多言。

尤其是第四次“围剿”,蒋介石更是亲征,打算亲自会会这个曾经看不起的学生,还带来了诸多嫡系部队,诸如第一军(前身是黄埔军校东征学生军教导团)、第四师(前身是黄埔军校教导二师),两支部队全是清一色的军校学员兵,就连中央苏区都未曾有这种待遇。

“业余选手”对抗“专业人士”,“钦差大臣”还拒绝打运动战,坚持跟人家打阵地战,这样的仗,红四方面军自徐帅以下,除了勇气,还有与敌人对抗的资本吗?

这也不难理解,为什么红四方面军猛将如云,许世友、王近山、陈锡联、王必成、陈再道等,到了解放战争时期,各个都是各大野战军的“穿甲弹”,济南战役、孟良崮战役等凶险的恶仗,主攻基本都是由红四方面军的旧将担任。

再说徐帅,解放战争时期基本上是全程以少打多,尤其是“刘邓”将晋冀鲁豫军区的主力带至大别山之后,只给徐帅留下了战斗力偏弱的8纵与阎锡山部周旋。

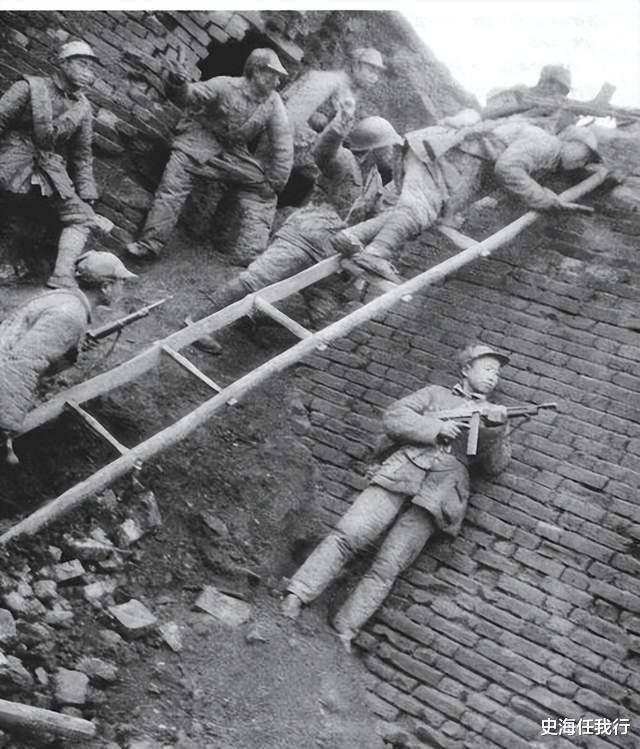

阎锡山是个非常有领地意识的军阀,山西在他的经营下处处是要塞、碉堡,徐帅指挥这支非主力部队在山西打的基本都是攻坚战,缺乏重炮,徐帅就在军中推广坑道爆破的方式,这个最不起眼的黄埔一期生竟然险些把阎锡山打的服毒自尽。

徐帅军旅生涯中唯一一个污点可能要数西路军的西征,红军虽说失败了,但也给马家军带来了巨大损失,以至于整个抗战期间,马家军都没敢在我军总部附近搞小动作。

西路军的惨败原因复杂,但客观的说,这本身就是一场恶战,当时红军刚刚经历长征,因为时间紧迫,没有进行充分的准备,这种状态下想打通河西走廊,本身就是九死一生,组织把如此艰巨的任务交给了徐帅,这也说明了对他的信任。

用哲学打仗的人毛主席的军事才能,其实早就不用过多讨论,如果说徐帅打仗靠的是“勇”,那么毛主席则靠的是“智”,何为“智”?简单来说就是随机应变,实事求是,当然这也是“毛泽东思想”的一部分。

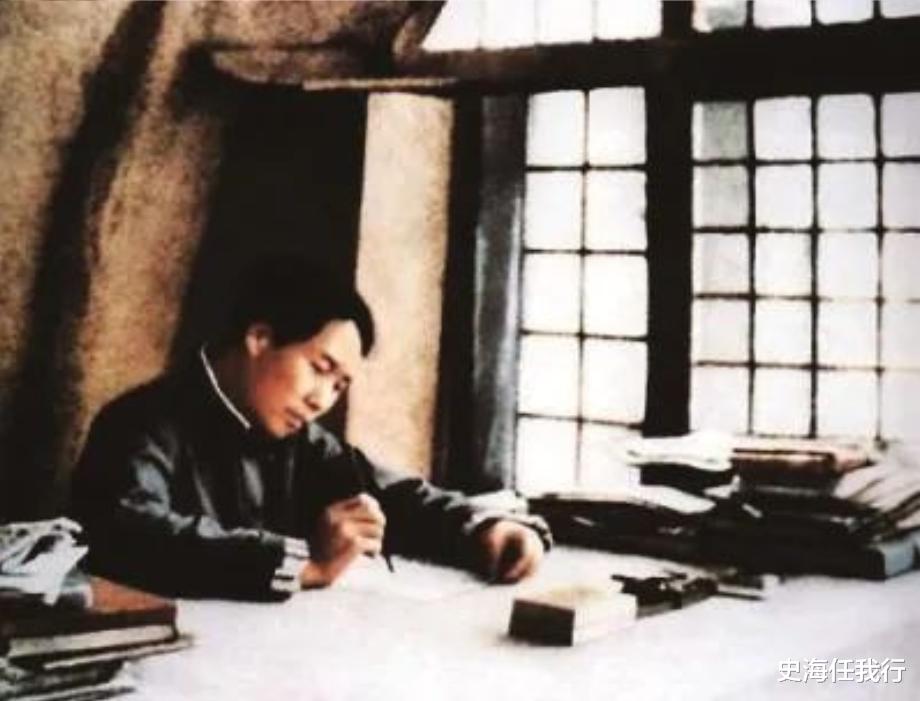

相比于徐帅,毛主席并未接受过专业的军事教育,但作为马列思想中国化的第一人,自幼爱好阅读《资治通鉴》、《孙子兵法》、《三国演义》等古典名著,从军事角度来评价毛主席如何打仗,多少显得有些肤浅。不夸张的说,毛主席是靠哲学来打仗的人。

先从宏观战略来说,毛主席是最早提出“农村包围城市,武装夺取政权”这一方针的人。长沙战役不过是红军局部地区的一次失败,但毛主席却能精准的分析出中国革命的方向在农村,他之所以会有敢于反对权威的勇气,靠的正是冷静的头脑。

抗日战争时期我军兵力的飞速发展;淮海战役期间,群众们那影响战局的独轮车;四野在短短3年的时间从10万人发展到了100万,我军的许多案例都在证明毛主席的正确性,只有获得了农民的支持,中国革命才能取得胜利。

这里不得不提毛主席最重要的著作——《论持久战》,速胜论与亡国论纠缠不休时,只有毛主席精准预判了抗日战争的走向,这也反应出了他出色了战略水平。

再说微观战术层面,毛主席的经典案例数不胜数。中央苏区的前四次反“围剿”作战都与毛主席的运动战打法有密切关系(前三次毛主席直接指挥,第四次周恩来、朱德指挥,但沿用了毛主席的方针),运动战充分发挥了我军“主场作战”,对地形熟悉的这一优势,正所谓是扬长避短。

最能体现毛主席随机应变的战役便是四渡赤水,这场著名的战役至今仍被美军的西点军校当做教材。

一渡赤水,迫不得已;二度赤水,出其不意;三渡赤水,调虎离山;四渡赤水,金蝉脱壳,当时敌我兵力比为55:3,但凡任何一个判断出现失误,中央红军都将万劫不复。

伟人之所以被称之为伟人,是因为能够为人所不能,比如三渡赤水之后,红军内部都对进攻王家烈部占据的打鼓新场持积极态度,只有毛主席看出了打鼓新场暗藏杀机。知己知彼,百战不殆,老祖宗两千多年前提出的思想早已被毛主席琢磨透。

再说解放战争时期的东北战场,不可否认,林彪是个出色的军事家,但军事家与哲学家相比,永远有一道不可跨越的鸿沟。

在究竟应该先打长春还是先打锦州这一问题上,毛主席思考问题明显比林彪更加全面。从军事角度看,先打锦州的确是一种冒险,但为了全国能够提前两年解放,毛主席认为这个险是值得冒的。

毛主席之所以笃定攻打锦州收益大于风险,正是因为他早已洞察了蒋介石与地方军阀之间的隔阂,傅作义为了保存实力,基本不会出关,当时东野在东北已经占据了绝对的优势,毛主席估计不到三天就能拿下锦州,从而实现“关门打狗”这一战略。

最后正如毛主席预测的那样,东野只用了31个小时就拿下了锦州,锦州的失守也宣示着国民党彻底失去了对东北的控制。

而林彪一直忌惮的傅作义部,在锦州战役期间表现的异常平静,虽抽调了部分兵力随侯镜如组成了东进兵团,但大部分部队未满编,并且因为种种原因,东进兵团各军并非同时抵达前线,对战局的影响力非常小。

由此可见,毛主席打仗讲究的是随机应变,审时度势,要想达到这一水准,务必要对当前形势有全面的认知,同时还要有果敢的性格。

毛主席的这种打法对部下也起到了启蒙的作用,这里不得不提我军另一位战神——粟裕,井冈山时期粟裕曾在红四军担任参谋长,这支部队常年受毛主席直接指挥。

解放战争时期,粟裕打出的神仙仗不计其数,粟裕用兵敢于冒险,重视情报工作,与毛主席有几分相似。

结语徐帅与毛主席打仗的方式有所不同,这也让我军的战法更加多元化,两种战法相辅相成,都是我军军史中不可分割的一部分。