在佛教语境中,如来的梵语音译是 “多陀阿伽陀”,近似 “打他嘎达”。其中,“打他” 有 “如此这般事物范本” 的意思,“阿伽陀” 意为 “来”,直译为 “如同来了” 即 “打他嘎达”。巧的是,梵语里 “去” 是 “嘎达”,和 “来” 的表述仅差一个 “啊”,玩了个谐音梗,这就让 “如来(打他嘎达)” 有了 “如去” 的双关含义。

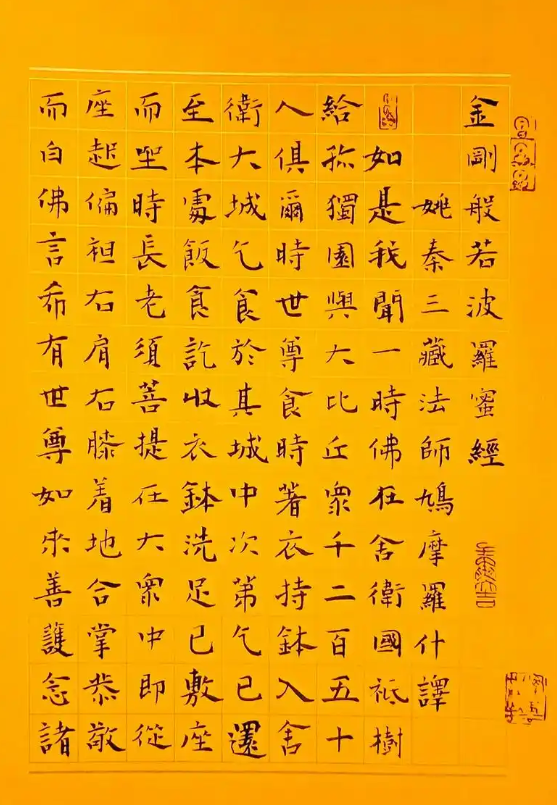

按《金刚经》所说,“如来” 指 “无所从来,亦无所去”,重点不在 “如”,而在 “来”“去” 这对同源异义的字词。“如” 字也有门道,译为 “按照” 更贴切,如《金刚经》的 “如如不动”,有 “一切有违法,如梦幻泡影,如如一如,便应作如是观” 的阐释,通俗讲,万物依循规律变化,这规律本体就是 “打他如”,即 “真如”,是佛教核心,在诸多典籍高频出现。据鸠摩罗什译的《大智度论》载:“人等世界固有第一义故无,如法性实际世界故无,第一义故有”。

我幼时读此,也是一头雾水。一晚在黑屋,啥也看不见,却深感压抑恐惧;反观白色,由七色光合,却予人圣洁之感。我由此深思,因见过光、知白,才懂黑,若先天盲人,不知光为何物,其世界便无黑白,唯有虚无。这让我联想到《道德经》的 “知其白,守其黑”,不知白就无黑概念,还有 “反者道之动,弱者道之用”“天下万物生于有,有生于无”。拿首句来说,对立转化是道的体现,柔弱是道发挥作用的方式,为何?因《道德经》讲 “上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德”,真有德之人不标榜,成天把德行挂嘴边的,往往缺德,正直与邪恶、自负与自卑如硬币两面,随时转化,“上善若水” 的柔弱才是真刚强。

万物生于有与无。若无宇宙诞生前、三界外的虚无,物质、时空皆无意义,正是它们的流转,让 “无” 比 “有” 更真实。面对在有无间切换的 “道”,《道德经》开篇点明 “道可道,非常道;名可名,非常名”,能言说的道非恒常之道。同理,佛教的 “如”“真如” 指向有无之外的本质范本。道学家、佛学家探寻精神巅峰,知晓答案,却不轻易示人,如同科学家靠公式造就高铁、火箭等,量子力学的波粒二象性类似《心经》“色即是空,空即是色”,虽量子力学有理论方程助力计算。即便参透宇宙终极,生活中该干啥还干啥。

宗教虽有局限,却不搞偶像崇拜,认为人跪神像,拜的是自己欲望与偏执,这会将复杂善恶、苦乐简化为 “自者”“他者”,视 “自者” 为圣光、“他者” 为污秽,非黑即白、非有即无,站队骂街,可真遇知识考验,又不行了。

若对儒释道困惑,儒家告诉你,夫子之道是 “忠恕而已矣”。“忠恕” 二字皆有心,“忠” 为尽心是 “仁”,“恕” 是推己及人。人若能既 “忠” 守本心,又 “恕” 体谅他人,世间就少二极管思维,那些对立阵营看似针锋相对,实则缺般若波罗蜜,即智慧。诸多佛经前缀 “般若波罗蜜”,源自梵语 “Prajnā paramita”,“Pra” 与欧洲 “Pro” 同源有超越意,“jnā” 与 “know” 同源,本意是超越向前知识;“paramita” 与 “Paraline” 同源,指到彼岸,佛教核心智慧即知如何自 “我” 渡彼岸。

如《心经》咒语 “婆罗僧揭谛,菩提萨婆诃”,是梵语 “gate gate pāragate pārasamgate bodhi svāhā”,“揭谛(gate)” 和 “如来” 里的同义,为 “go,go,go”,意即 “去去去彼岸,走诸路到彼岸”,“bodhi svāhā” 表达最终觉悟,“菩提” 即觉悟、佛陀。

《封神演义》里相关道人,实则佛教主管西方大神是阿弥陀佛,音译含英语否定前缀,类似 “a” 里 “a-tom 不可再分,“mita” 与 “meter mesure” 同源表测量,“Bha” 与希腊光词同源,“阿弥陀佛amitabha” 即 “不可测量的光”,唐僧译为 “无量光”。宋朝因阿弥陀佛主管极乐世界,兴起净土宗,百姓念其名号往生极乐,传播迅速,不过玄奘大师老念,就有点突兀。说到底,“如来” 相关含义,若不搞清 “如”,谈 “来”“去” 也白搭。

【文本来源@安森垚(yáo)的视频内容】