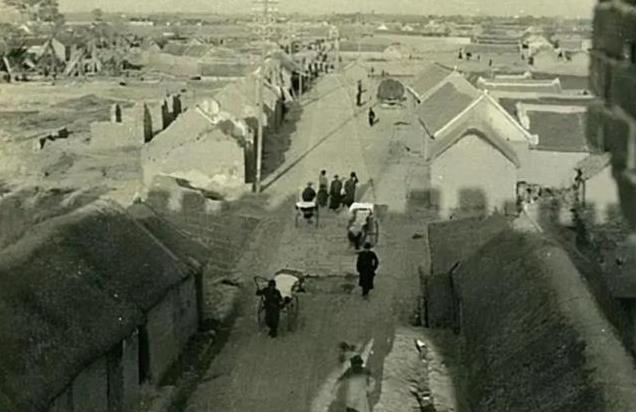

1941年,皖北一小村庄战火连绵,一支抗日队伍因疲惫被敌围捕,形势危急,危险已近在咫尺。此刻,一名刚成婚不久的农村妇人打开了自家大门,毫不犹豫地伸出援手,施以救助。可能这位新娘未曾预料,四十年岁月流转后,一位将领重返旧地,只为偿还当年所受的那份深厚恩情。这位将领究竟何人?再次相逢,他们之间又将展开怎样的新篇章?【新娘出手相救】皖北盛圩子村的小径上,夜色已深,各家的灯光均已熄灭,一片沉寂,显得格外宁静。

然而,这份宁静瞬息间被一阵细微的敲门声所扰,伴随着一句虽低却充满焦急的呼唤,穿透了屋内的每一寸空间。乡亲们,我们是抗日队伍,途经此地,天色已晚,能否在此借宿一宿?闻声后,院内的新婚夫妻迅速从温暖的被窝中醒来,神色惊起。孔秀英新娘揉着惺忪睡眼,望向窗外一脸茫然。丈夫从床上坐起,轻声告诫:“别出声,日伪军常在此出没,半夜敲门者,恐非善类。”他悄声走向门口的同时,口中说着,并拿起了挂在床头的锄头。门外沉寂片刻,似乎在静候屋内人的回应。

接着,那个低沉的声音再度响起,且带上了几分焦灼:别怕!我们是新四军,专来打击鬼子,保护百姓安全,绝不会伤害你们!“新四军?”孔秀英心头猛地一颤,忆起早年投身新四军抗日的弟弟,家中已数年未得其音讯。想到此,她轻声对丈夫言道:“或许真是新四军,他们行事定有分寸。”孔秀英迟疑片刻,悄悄推开窗棂小缝,向外窥视,尽管月色朦胧,却足以辨认门外有几个模糊的人影伫立着。

领头的是位高瘦男子,肩斜挎步枪,头发和衣物沾满尘土,显然经过长途旅行,疲惫不堪。见他毫无凶恶之态,且礼貌地站在院门外,未有任何闯入之举,孔秀英心中的不安稍减。同志们,我们确是新四军!门外人似闻室内低语,又恳求道:“我们为抗日而来,只求借宿一夜,天明即走,绝不添乱。”孔秀英决心已定,悄悄推开院门一线,月光洒落在臂章上,那枚已略显褪色的徽章上,“八路”二字依稀可辨。

孔秀英半信半疑地开门,寒风携湿气侵入。门外,数名士兵矗立,面容虽显疲惫,眼神却异常坚定。军官领头,向她点头微笑道:“非常感谢,这么晚还来打扰,实在过意不去。”他望向院内门框上贴着的大红喜字,再次望向孔秀英,满怀歉意地说:“真的很抱歉。”得知您是新娘,真是意外之喜却也不免添扰,望您见谅。简短的话语,既诚挚又平和,瞬间消除了孔秀英心中的疑惑。

她连忙道:“无妨,就住下吧!只是我们这小院简陋,恐有不便。”言罢,望向丈夫,“快去整理房间,为他们腾出地方。”丈夫返回屋内,点燃了家中的火盆,用以驱散客人们身上的寒气,让他们感到温暖。孔秀英未曾知晓,眼前这位疲惫至极的军官乃新四军四师参谋长张震,且这次邂逅,将带来她始料未及的后续发展。【客人造访】孔秀英把新四军战士迎进院子,随即急忙收拾屋内杂物,未及擦干双手,便着手铺床整理空地,以便安顿他们。

“偏房邻近柴房,夜间寒气逼人,婚房虽朴素,却较为温暖,今晚暂且委屈一下,在此将就过夜。”她边说着,边把结婚时崭新的被子叠好,摆放得井井有条,随后轻轻推到床头的位置。领头的军官,约莫三十岁,望着墙上未褪尽鲜艳的红“喜”字,再瞧整洁温暖的屋子,心中顿时涌上深深的愧疚之情。他对孔秀英说:“我们只是借住一晚,怎好让你们让出婚房?有偏房或柴房给我们住就足够了。”孔秀英摆手说道:“行军打仗的同志们风雨兼程,已十分辛苦。且我弟亦是军人,我深知你们的生活不易。”

她仰视着面前这位陌生的军官,语气变得柔和起来,说道:你们如此奋力相助,我们怎能还计较琐事?请安心住下吧,我们全力支持。”军官沉默片刻后点头,随行士兵已坐在屋内墙边,尽管满脸疲惫,他们仍恪守军纪,交谈声也压低至极限。火盆中的炭火渐渐温暖了整个屋子,伴随着淡淡的木柴香,将寒夜的冷意悄然驱散,营造出温馨的氛围。此时,孔秀英的夫君携一桶水自门外步入,他略显忐忑地环视众人,随后目光又转向了自己的妻子。

他轻声自语:“若他们要留下便留吧,只是家中炭火已所剩无几,明早还得依赖柴火来烹煮早餐。”孔秀英皱眉回头,轻声责备丈夫:“他们是抗日队伍,这点小事何足挂齿?”丈夫闻言挠头,不再言语,将水桶置于火盆旁,默默退回屋角。军官察觉到他内心的忐忑,于是用温和的语气说道:老乡,我们只求在此借住一宿,待到天明即离去,定会小心行事,绝不为您带来任何不便。他缓缓放下枪,让其轻轻靠墙,接着取出一块洁净的布,细致地擦拭着枪口,每一个动作都显得利落而有序。

孔秀英把一锅热气直冒的红薯搁在桌上,招呼道:“快来,先吃点东西,让身子暖和暖和。”士兵们初时拘谨地倚墙而坐,见主人盛情难却,便不再推辞,气氛逐渐变得融洽起来。他们逐一来到桌前,各自取了一个红薯,感激地说:“这是数月来最美味的食物了,大姐,真是太谢谢你了。”这一夜,两人沉默居多,仅偶尔有零星的低语在房间内轻轻回荡,没有更多的交谈声打破这份宁静。过了许久,孔秀英精心铺设的婚床上,传来了平稳而均匀的呼吸声,昭示着众人已沉入梦乡。【紧急突围】天刚破晓,孔秀英便如常早早起床,披上外套,打算前往院子进行清扫工作。

推开门刹那,她耳中捕捉到远处隐约的轰鸣,宛如引擎低沉咆哮,正一步步临近。她双手猛然一颤,怀中的干柴散落一地。那熟悉的声音令她心惊,是日军军车无疑!她急忙丢弃柴火,疾步冲进屋内,猛地推开婚房的门。“敌人来了!赶紧起床!”她慌忙呼喊,声音中夹杂着颤抖。床上的军官缓缓睁眼,仍显疲惫,警卫员则迅速跃下,抓起角落的步枪,神情警觉且紧张,随时准备应对突发情况。"孔秀英焦急地说,远处传来鬼子军车的轰鸣声,恐怕很快就会抵达村口,她的脸上流露出难以掩饰的惊恐。"

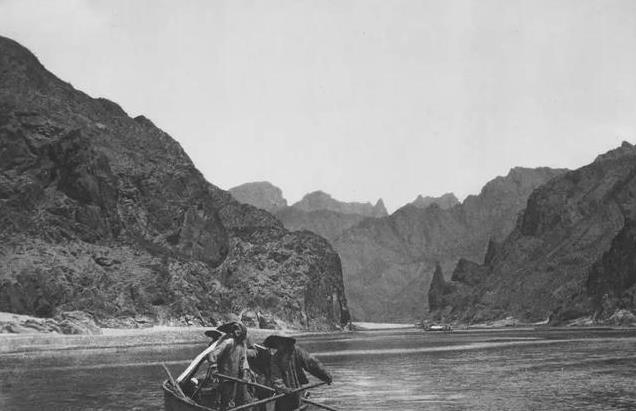

军官即刻意识到局势的紧迫性,果断下令:“全体成员,迅速集结!”他迅速整理好衣物,战士们也相继站起,拿起各自的枪械,仅几分钟,众人便已整齐列队在院子里。村外,军车的轰鸣声愈发响亮,村内陷入一片慌乱之中。孔秀英急中生智,冲向军官道:“从后院绕行,避免正面冲突!后有小径通往芦苇丛,近沱河,日军车辆无法通过!”军官稍作思考,随即爽快答应:“行,就依你的方案执行!”战士们即刻行动,警卫员在前引路保护张震,孔秀英带他们从后院小门悄然撤离。

外界的浓重雾气遮蔽了视野,却意外地成为了他们最佳的遮蔽物,使他们得以隐蔽行踪。这条路延伸至村庄入口处的干涸沟渠,越过该沟渠后,便是一片广阔的芦苇丛。孔秀英轻声细语,猫着腰引领前行,同时不时回头确认战士们的跟随情况,确保队伍紧密无间。猛然间,身后传来急促的脚步与日军呼喊,紧接着,“哒哒哒”的枪声在旱沟中回响,昭示着敌人已察觉他们的行踪。“隐蔽!”军官低声命令,战士们迅速趴倒在旱沟里,举起枪对准敌人方向进行反击。

敌人火力凶猛,战士们拼死抵抗,然而敌人数量占优,形势严峻,战士们不得不采取逐步撤退的策略。就在这时,孔秀英脚边突然倒下了一名战士,他是被流弹击中的。这一突发状况让所有人心头一紧,但孔秀英迅速反应过来,准备实施救援。他勉力支撑,微弱地喊道:“参谋长,速撤!”孔秀英瞪大双眼,嘴唇哆嗦,却难以吐出一字半句。“速带人撤离,不可再延误!”张震举枪果断击毙追兵,随即紧握孔秀英的手,低语:“大姐,此地由我们应对,你速归,避免暴露。”孔秀英坚决地摇头,咬牙道:“不成,我还得送你们过河!”随即,她转身奔向芦苇丛,引领战士们持续向沱河方向突围。

抵达沱河岸边时,他们发现一支游击队已在此等候。游击队迅速备好小船,协助张震及幸存的战士安全登船。【四十年后】1981年,盛圩子村维持着往日的宁静,但村民们满怀希望的生活已焕然一新,与往昔截然不同。村口土路上,一辆军用吉普车缓缓驶入,伴随着尘土飞扬,渐渐接近村庄的中心地带。

车辆泊于村口,引来村中老少好奇围观,他们轻声交谈,仔细打量着这群身着军装的来访者。那位领头的军人身姿笔挺,即便已近七十高龄,仍展现出坚定不移的神色。他下车后立刻向四周张望,仿佛在找寻某些熟悉的印记。

这位军人乃现今解放军副总参谋长张震,此行旨在履行四十年前心中的承诺:寻觅昔日于危难中救助他的农村新娘,那位救命恩人。村干部引领张震步入村中,沿途不断向村民询问一个特定的名字,以期获得线索。“你们是否知晓孔秀英的家庭住址?”这一提问,让村里不少老人都露出了恍然大悟的表情,他们的眼神中透露出对问题的理解与认同。你提及的是孔大妈吗?她仍留在村里,只是年岁已高,身体状况大不如前了。

听到这番话,张震内心涌上一股激动之情,不由自主地加快了前行的步伐。抵达一座小院前,村干部微笑着指示:“这就是目的地。”张震立于门前,凝视着木门与墙角旧立柜,记忆涌现:四十年前,他在此小院借宿,并从这扇门勇敢冲出,穿越枪林弹雨,终获安全。不久,门扉轻启,一位银发苍苍的老妇探出头,望着眼前身着军装的陌生人,疑惑地问道:“请问您是……”

张震稍作停顿,小心翼翼地询问:“您是否还记得,当年曾留宿在您家中的新四军成员,特别是那位代号为‘104’的参谋长?”孔秀英微微一愣,旋即眼中闪过光芒:“是你,没错!你就是那天被我叫醒的那个人,对吗?”"是我,张震!"他紧握她的手,眼眶泛红,"大姐,若非您当年相救,我恐难存活。这些年,我无时无刻不念着回来探望您。"孔秀英含泪微笑,张震感激地道谢后,关切地询问起她这些年来的生活状况。孔秀英面带笑容地说道:“尽管生活艰难,我常想,前辈们为抗击侵略者不惜牺牲生命,相比之下,我所承受的这点困苦又算得了什么呢?她轻描淡写地说着这些话,却让张震心头涌起一阵酸楚。

随后,张震在村干部的陪同下,表达了前往村头祭拜当年英勇牺牲战士们的意愿。一行人抵达村西南烈士坟,张震凝视着无名墓冢,动作庄重地缓缓抬起手臂,敬上一个深情的军礼。同志们,我们取得了胜利,祖国日益强盛。你们所做出的牺牲,都是值得的,没有白费分毫努力。不久,经张震筹划,盛圩子村建起庄严烈士陵园。清明时节,村民自发祭拜,孔秀英亦携子女清扫陵园,缅怀英烈。

孔秀英与张震自此形同老友,彼此亲近。张震时常关怀他们的生活状况,确保一切安好,二人关系愈发融洽。这是长达四十载的深厚恩情,它生动展现了抗战时期军民之间如鱼水般紧密相连、不可分割的深厚情谊。英灵永驻,魂魄不朽。即便身躯消逝,那份坚毅精神亦将永远留存于世,激励后人不断前行。#百家说史迎新春#