1.《年轮》

六个主人公,北大荒的知青生活,四十年来共和国生活的年轮,他们错过了彼此的爱情,在时代背景下打拼。正如书中所言:“也许,只有友情是时代馈赠给他们的一份遗产,无论它在今后的日子里,对他们每个人有什么特殊的意义,而一个事实是——他们的这一代大多数人,正是依傍着这么一种友情,走到了今天,走入了他们四十多岁的年轮,它已经结晶在他们的年轮里。”

2.《一年又一年》

又是一部很有质感的年代剧,在看剧时,弹幕一直有人发:这年我还没出生,还有几年我出生啦,这年我在干嘛。过去的几十年,国家每年都在发生翻天覆地的变化,每年都有标志性的事件发生,对于很多小朋友老说,剧中的背景他们都感到很陌生,但是对于经历过那个年代的人来说,所有的大事件都有种亲身经历历史的感觉,看后想写写同一年代但是农村出生的我的一年又一年。

3.《魂断太平》

前半节写曾左李的发家史,带有强烈的话本演义色彩,自辛酉政变开始,情节一变,陡然外松内紧、韵味无穷。那个年代的编导多带有强烈的文人风格,自觉不自觉输出朴素的社会责任感和扎实的文史功底,很多台词也很有嚼头,如道德经是一部入世之书。两位主演也让人拍案叫绝,曾国藩的双目电射,不怒自威;李鸿章的神采飞扬、透着蔫儿坏,几乎可视为《走向共和》的前传了。

4.《脚下天堂》

是他们的出现让孩子们接触了不同的世界,因为他们的善良与责任让孩子们敢想敢努力。看到第三集才后知后觉老师们的名字都是带水,汤,江,凌,沈,洪波等等,制作有很多粗糙的地方,剧本也可以更丰盈,演技和台词也有可提升之处但每每想吐槽的时候,都会出现让人哽咽的点,更后知后觉的是,凌老师竟然是《十二公民》的编导和《法医秦明》的导演。

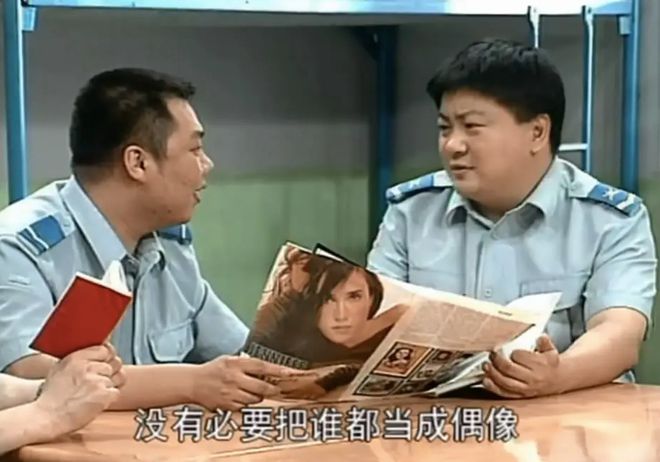

5.《炊事班的故事》

空军炊事班日常:胖洪抢蒸锅,小毛切菜像打仗,帅胡揉面能出道,洪班长口头禅我很痛心承包笑点,大周“饿急眼能吃泔水”憨到流泪。不知道该怎么说这部电视剧的好,它的感觉不是电视剧,就好像是你从上帝视角在看着真的有六个炊事兵每天的点点滴滴,台词不是死记硬背,每个演员都流畅自然的表现出了自己的角色,而且人物个个性格鲜明,当年的电视剧啊,良心到了极点。

6.《敌营十八年》

大陆第一部电视连续剧,有紧张,有刺激,很过瘾,都说《暗算》和《潜伏》是国产谍战剧的鼻祖,但其实早在八一年就有国产谍战剧了。以现在眼光看,《敌营十八年》在制作上存在的问题不少,剧情也比较简单,但是它的地位却不容小觑,《敌营十八年》、八七版《红楼梦》、九四版《三国演义》——这三部剧决定了王扶林中国电视剧导演的地位。

7.《围城》

没看过原著,但是感觉电视剧也像是文学作品,很轻松就看完了,选角也是恰到好处,里面的对话都如同文学,布景也好看。方鸿渐是一位理想主义者,想忠于自我不随污流,渴望自由和得到伴侣的理解,即使没有什么特别突出的才能,但也有独立清醒的认知和傲骨,他一生最大的挚友就是赵辛楣,柔嘉却要逼迫他远离,也许这才是导致破裂和消亡感的最后一根稻草。

8.《孽债》

从现在远远望去,是一个还没有老,也没有新的上海,没想到九四年拍摄的剧依然只有这样的收音条件,结果原始的拍摄与剪辑等技术上的制约反而体现出了剧本的扎实,五家的群像戏,以及更大的时代背景下的社会世相,在二十集就完全交代清楚了。像有人在一年之后写的,那个时代无论什么都是实打实的——然而写这句话的人回望的却是一个更遥远的上海了。

9.《过把瘾》

问世间情为何物,爱来爱去真要人命,看这部剧像在进行普通话听力测试,标准得令人发指,我这种最讨厌无字幕影视剧的人也是硬着头皮看完了,听懂的都泪流满面了。不过我算是知道赵宝刚为什么能拍出《特工任务》这部在二五年也算时髦的剧了,九四年的过把瘾都已经这么引领时尚潮流了,现在我都过不上这样的生活,赵导还是有一手的,不过当年我还围观过《青春斗》的八卦。

10.《篱笆·女人和狗》

在八九十年代,本剧的很多观念相当新锐超前,也引发了社会的思考和讨论,关注农村女性在家庭中的地位和婚姻自主权,对农村普通百姓的生活,第一部是最好看的也最深刻的。剧写得挺好的,演员演得也挺好的,每个角色都那么鲜明生动,即使小时候只看过一遍,也都很印象深刻,最有趣的的是,长大以后看《金瓶梅》竟然把这些人都想起来了。

九十年代影响力最大的10部优质国产剧,全看过的就暴露年龄了。