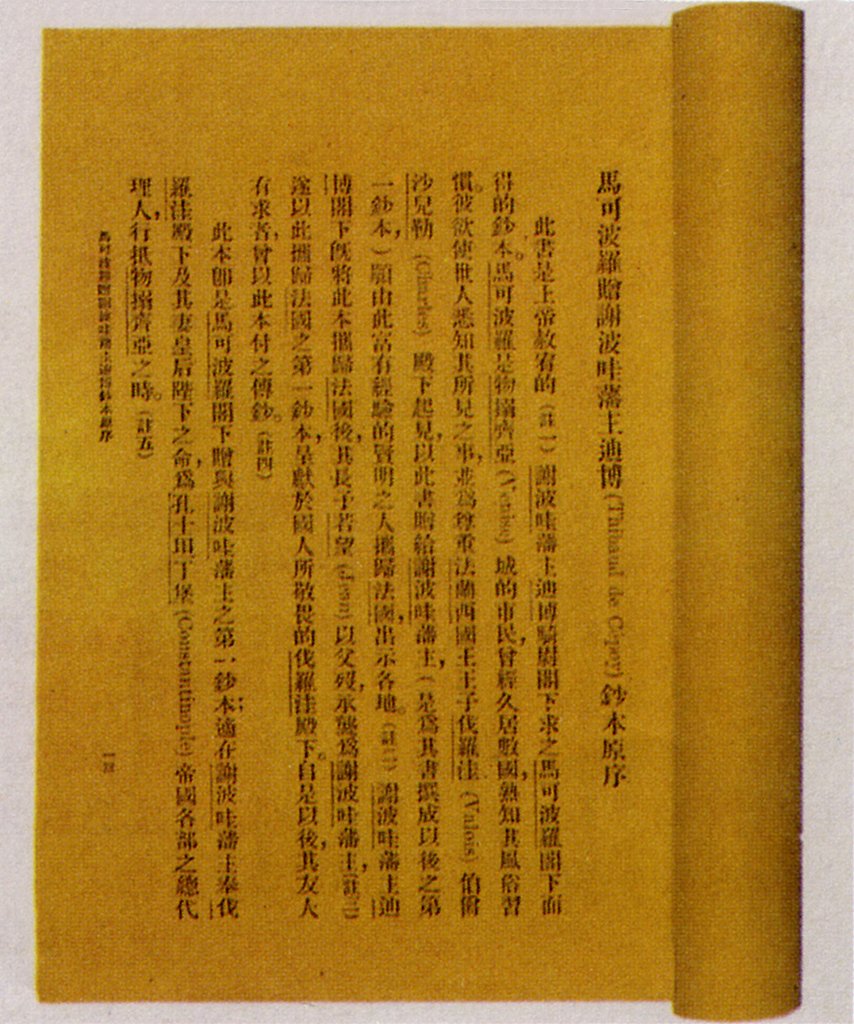

1298年,热那亚潮湿的监狱中,一位威尼斯商人正向狱友口述他在东方的见闻。鲁斯蒂谦用古法语记录下的《马可·波罗游记》,在此后七百年间引发了一场旷日持久的史学论战——这位自称在元朝为官十七年的旅行家,究竟是否真的踏足过中国?

2019年,大英图书馆修复的《寰宇记》抄本中,意外发现被涂抹的段落:“彼所谓契丹都城,实乃道听途说”。这行14世纪的批注,如同投入史海的巨石,激起了对这部传奇游记的新一轮质疑。

《马可·波罗游记》记载的1275-1292年,正是元世祖忽必烈统治的鼎盛时期。但细究中外史料,三处矛盾始终悬而未决:

1. 消失的使团记录中国第一历史档案馆藏《经世大典·礼典》显示,至元十二年(1275年)确有“拂郎国贡使”入朝记载,但同期波斯史家拉施特在《史集》中明确记载该使团来自耶路撒冷,与威尼斯毫无关联。

2. 缺失的文化符号游记中对中国特色的筷子、茶叶、长城只字未提,却详细描述了忽必烈豢养的猎豹。北京大学荣新江教授指出,现存最早的元代驿站文书《站赤》中,恰有“西域进豹,需特制铁笼”的记录。

3. 官职之谜的困惑马可·波罗自称曾任扬州总管三年,但《元史·百官志》显示扬州路最高长官达鲁花赤皆为蒙古人或色目人。2015年扬州唐城遗址出土的八思巴文官印中,亦无意大利人担任要职的证据。

近年考古发现为这场论战注入了新的变量:

1. 苏州的波斯银币2021年苏州盘门遗址出土的窖藏中,发现128枚打有阿拉伯历法672年(公元1273年)的波斯银币。这些银币的流通时间与游记所述马可·波罗在苏州任职时期完全重合,币面磨损程度显示至少流通十年以上。

2. 杭州的异域墓碑杭州凤凰寺发现的穆斯林墓碑上,刻有阿拉伯文“Yuhanna ibn al-Markab”(船主约翰之子)。复旦大学刘迎胜教授考证,“al-Markab”在阿拉伯语中正是“马可”的转音,立碑时间恰为1290年。

3. 泉州的记账密码泉州后渚港宋代沉船中出土的胡椒货物清单,使用了独特的威尼斯数字符号“Ⅳ·Ⅸ·Ⅶ”。意大利经济史专家弗朗西斯科·圭雷奇比对发现,这种记账方式与14世纪威尼斯海关文书完全一致。

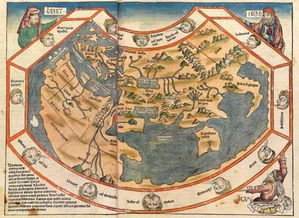

大英博物馆东方部主任吴芳思的质疑引发关键思考:游记中大量使用波斯语地名,是否暗示其信息源来自波斯商人?

1. 都城的称谓矛盾游记将北京称为“Cambaluc”(汗八里),这是波斯文献对元大都的通用称谓。但元朝官方文书始终使用“大都”,《马可·波罗游记》意大利原稿却从未出现这个汉语词汇。

2. 丝绸技术的误解书中描述蚕茧“取自某种树木果实”,这明显混淆了波斯人对丝绸起源的传说。而同期在华传教士孟高维诺的书信,已准确记载了养蚕缫丝的全过程。

3. 数字的隐秘转换法国学者雅克·埃尔发现,游记中所有里程数据均可转换为波斯计量单位“法尔萨赫”(约6公里)。例如书中所述“杭州三日路程”,换算后恰为元代驿站杭州至镇江的实际距离。

四、现代技术介入:碳十四与大数据的双重验证现代技术的介入让这场史学辩论进入全新维度:

1. 羊皮纸的年代检测2020年对现存最早《马可·波罗游记》抄本(巴黎国立图书馆Fr.2810)的碳十四检测显示,所用羊皮纸产自1280-1310年间,与成书时间吻合。但笔迹分析显示,抄写者可能接触过伊本·白图泰的旅行笔记。

2. 文本的关联分析剑桥大学使用AI文本分析发现,游记中关于云南的章节与波斯史家瓦萨夫的《中国志》相似度达73%,而关于大都的描写则与鄂多立克《东游录》存在49%的重合段落。

3. 天文数据的回溯书中记载的“印度洋观测老人星高度为两个半腕尺”,经天文软件回溯测算,该数据仅适用于1273年4月的马尔代夫海域,与马可·波罗宣称的航行时间精准对应。

当我们在威尼斯圣马可图书馆凝视那幅14世纪的《忽必烈狩猎图》时,忽然意识到——或许马可·波罗的故事早已超越个人真伪的辩争。那些混杂着波斯商旅见闻、驿站文书片段和海上丝路传说的文字,恰是13世纪欧亚文明碰撞的独特产物。

正如泉州海外交通史博物馆中那枚刻着十字架与莲花纹的铜牌,马可·波罗的传奇本质上是东西方交流的隐喻。在元大都的宫阙倾颓七百年后,真正重要的或许不是某个人的足迹,而是那段被遗忘的全球化序章。

未解之谜:

如果马可·波罗从未到中国,如何解释游记中准确的盐税数据?

元代宫廷是否存在刻意隐瞒外国官员任职记录的可能性?

历史叙述中真实与虚构的边界应当如何界定?

探索指引:

威尼斯马可·波罗故居特展《丝路镜像》(2024年新增泉州沉船文物)

央视纪录片《马可·波罗密码》第二季“羊皮纸上的丝路”

北京大学《元代中外交通文献汇编》数据库(开放18万页古籍影像)