1402年六月十三日,南京金川门轰然洞开。燕王朱棣的军队未费一兵一卒入主皇城,而城头守将李景隆跪迎时,手中还攥着建文帝三日前颁发的勤王诏书。这场历时四年的权力游戏,早在建文帝朱允炆登基之初的三大致命决策中,便已埋下败局。

洪武三十一年(1398年),22岁的朱允炆在奉天殿继位。面对祖父朱元璋留下的九大塞王,这位深居东宫的皇太孙选择听取黄子澄"先易后难"的削藩策略。周王朱橚在开封府邸被捕时,其第五子朱有爋的举报信墨迹未干;代王朱桂因苛待属民被废为庶人,囚车驶向大同的烟尘尚未散尽——短短八个月,五位藩王接连倒台。

但真正手握重兵的燕王朱棣,却在北平获得了喘息之机。《明太宗实录》记载,当削藩诏书抵达北平时,朱棣正与道衍和尚(姚广孝)密室筹谋。这位坐镇北疆二十年的藩王,麾下朵颜三卫骑兵已扩编至五万,燕山护卫更掌控着通往蒙古的军事要道。建文朝廷的"捡软柿子捏",反而让最危险的敌人赢得了备战时间。

建文元年(1399年)正月,朱允炆废除东厂的决定震动朝野。这个由朱元璋设立的情报机构,本拥有覆盖全国的眼线网络。

当南京城沉浸在裁撤"特务政治"的欢呼中时,朱棣重金收买的宦官已悄然渗透宫廷。据《奉天靖难记》载,燕王府通过建文帝贴身太监获得的情报包括:南京武库存粮、长江布防图,乃至皇帝每日批阅奏折的时辰。

这种信息单向透明在灵璧之战中达到顶峰。1401年四月,平安率领的南军本已将朱棣围困在宿州,却因皇帝"勿伤朕叔"的密令不敢放箭。战场上的荒诞场景被《明史》如实记载:"王以数十骑驰突阵中,南军相顾愕胎,莫敢发一矢。"

建文朝廷的军事决策堪称灾难级教科书。耿炳文在真定初战失利后,66岁的老将竟被撤换为膏粱子弟李景隆。这个擅长蹴鞠远胜兵法的将门之后,在郑村坝将五十万大军葬送于燕军火器之下。当白沟河战场刮起逆转战局的沙尘暴时,李景隆竟丢弃印信率先奔逃,导致南军"弃甲投戈,填满山谷"(《明通鉴》)。

更致命的是建文帝对前线将领的遥控指挥。1402年四月,盛庸在浦子口截击燕军的关键时刻,却收到兵部"固守待援"的荒唐旨意。这道从南京发出、辗转二十日才送达的战令,让朱棣赢得渡江时机。而长江防线的崩溃,最终印证了朱棣对诸将的嘲讽:"此等约束,适足为吾笑耳。"

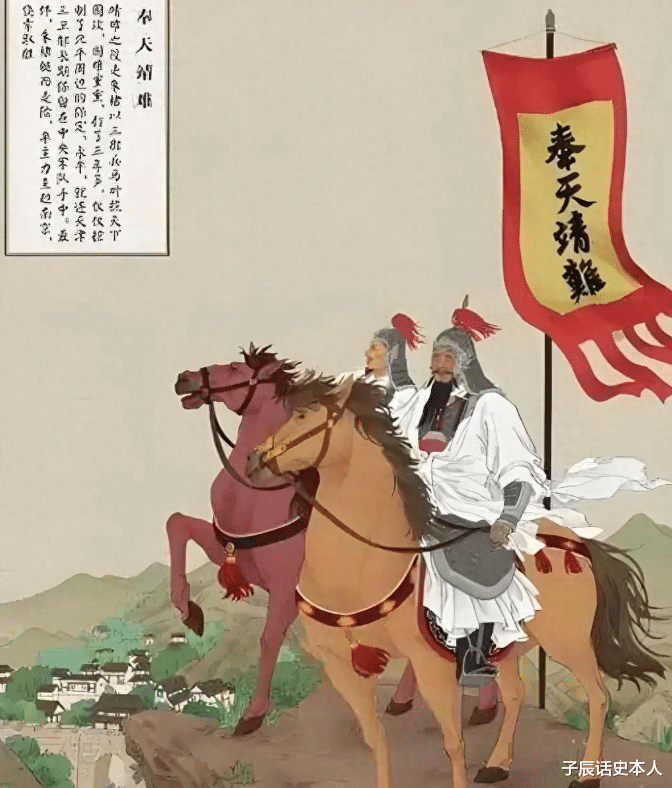

当燕军战旗插上南京城头时,建文朝尚有二十万卫所兵散布南方。但各地守将的静观其变,印证了朱棣"奉天靖难"口号的政治威力。

这位藩王出身的永乐皇帝,用"恢复祖制"的大义名分,将军事胜利转化为政权合法性。而建文帝的悲剧,恰在于既想维系仁君形象,又行激进削藩之实,最终在政治理想与现实权谋的撕裂中葬送江山。这场改写明朝命运的博弈证明:在权力场域,犹豫不决比决策错误更为致命。