1944年6月18日凌晨两点,时任第4军军长兼长沙警备司令的张德能,仅带着几名随从,乘小船前往湘江西岸。他们原计划在湖南第一纺织厂附近登陆,但刚靠近岸边,黑暗中突然传来一声严厉的质问,要求他们报上身份。张德能一行人并未理会,打算上岸后再教训这些不识相的守卫。然而,对方紧接着喊出“装填炮弹”的命令,张德能等人顿时意识到情况不妙——对方要开炮了!

张军长一行人差点遭殃,他们赶紧喊出自己是军部的人,这才安全上岸。原来这里早有埋伏:第九战区的炮兵指挥官王若卿少将,之前特意让炮51团调了两门战防炮,藏在纺织厂附近的江边,打算对付日军的装甲汽艇。要不是张军长及时表明身份,他们可能就被炮火轰了。

张德能差点被自己的炮兵误伤,气得火冒三丈。幸好炮51团不归第4军管,他没法直接处理他们。军长只能大骂一通,然后带着警卫赶紧上路,凌晨4点到了湖南大学附近。忙了大半夜,张德能又累又困,随便找了个房间倒头就睡,很快就睡着了。

成功跨越湘江后,张军长虽然侥幸脱险,但内心的恐惧恐怕在梦中都挥之不去。然而,他万万没想到,醒来后的现实才是他走向绝境的真正开端。

“粤军之母”受命坚守孤立无援的城池。

1944年5月,日军第四次进攻长沙,薛岳的“天炉战法”这次没能奏效。关键原因有两点:首先,日军指挥官横山勇中将仔细分析了之前长沙战役的失败原因,这次他采取了不同策略,不再给薛岳实施“后退决战”战术的空间。

在豫湘桂战役的湘桂段战斗中,日军第11军投入了前所未有的兵力规模,前线部署了整整七个师团。当湘北的中国守军按照原定计划逐步后撤,准备转移到两侧山区寻找反击机会时,却意外遭遇了日军的左右两路突击部队。面对突如其来的夹击,守军阵脚大乱,最终全线崩溃,完全丧失了作战能力。

湘北防线瞬间崩溃,日军从中路迅速推进,直奔长沙。第九战区此时已无后备部队可用,想在长沙城外进行决定性战斗已不现实。薛岳作为战区司令,清楚地意识到这场战役的结局已定,败局无法挽回。

目前任何驻防长沙的部队都会迅速陷入孤立无援的境地,因为第九战区短期内无法集结足够兵力组织反击。然而,长沙作为战略要地必须坚守,毕竟军方的颜面问题不容忽视。

薛岳目前仍有两支精锐部队可用,一支是方先觉率领的第10军,驻扎在衡山县,另一支是第4军,位于长沙周边。第10军属于中央军嫡系,第4军则是他的粤军嫡系。经过反复权衡,薛岳最终决定将第10军调往北方负责守城任务。

白崇禧当时在桂林担任副参谋总长,负责指挥第四、第七和第九战区的军事行动。面对战况不断恶化,他建议薛岳撤出长沙,退守衡阳,并调集其他战区的兵力进行反攻。然而,薛岳对此建议置之不理,既不采纳也不回应。素有"小诸葛"之称的白崇禧对此只能无奈叹息,束手无策。

然而,薛岳打算让第10军充当炮灰的计划很快就泡汤了。因为委员长直接发来电报,命令方先觉的部队必须死守衡阳,不能调去长沙。薛岳没办法,只能把被称为“粤军之母”的第4军调到长沙,准备先守一周,再找机会撤退。

第4军是甲种军编制,包含三个师:第59师、第90师和第102师,总兵力约3万人。其中,第102师属于黔军,而第59师和第90师则是广东部队。该军的团级以上军官任命均由薛岳直接负责。从淞沪会战、万家岭战役到前三次长沙会战,这支部队与日军激战长达七年,展现出较强的战斗力。

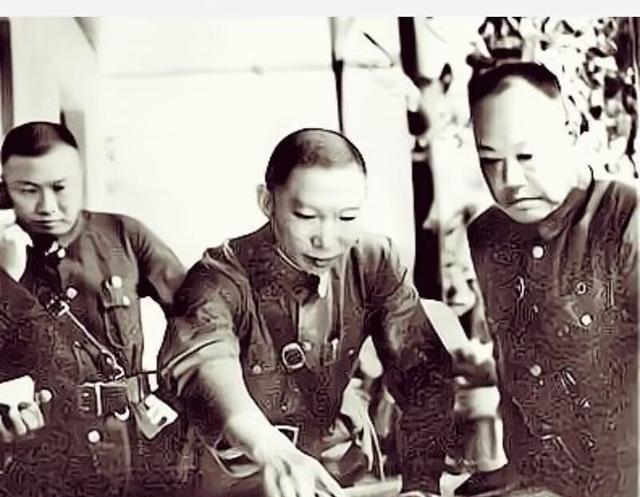

张德能,这位来自广东开平的将领,军衔是中将,早年曾在云南讲武堂学习。毕业后,他立即加入了粤军。在北伐战争期间,他已经晋升为第4军第1团的连长,显示出他在军事领域的深厚背景和丰富经验。

抗日战争期间,张德能先后担任第59师师长和第4军副军长等职务。他出身于第4军系统,逐步晋升为粤军高级将领。凭借出色的军事才能,他赢得了张发奎和薛岳的器重,从而在军中确立了重要地位。

关于张德能是“张发奎侄子”的说法完全站不住脚。第四战区司令长官、陆军二级上将张发奎,祖籍粤北韶关,是客家人。他的三个弟弟同样在韶关的始平县成长。因此,这种传闻缺乏事实依据。

张德能来自广东开平,家里世代是华侨,父亲那辈就去了越南打拼。尽管他和另一个人同姓,但两人没有任何关系。他能当上第4军的指挥官,完全是靠自己的本事和战功,一步步爬上来的。

在国民革命军北伐期间,张德能参与了汀泗桥的激烈战斗。抗日战争爆发后,他几乎参加了湘赣地区的所有重要战役。直到1942年初,第三次长沙会战取得胜利后,他才接替欧震担任军长一职,此时他已43岁。若他真是司令长官的侄子,晋升速度绝不会如此缓慢。

长沙之战中,精锐部队表现不佳,未能有效防守,最终导致城池失守。这场战役的结果令人失望,反映出军队在战略和执行上的不足。

1944年6月10日,薛岳召集了一场紧急军事会议,决定动用第4军和暂编第54师,总共三个半师的兵力,在炮兵的支持下坚守长沙。他还指派战区参谋长赵子立负责协调和督战。会议结束后,薛岳立即带领长官部撤离长沙,前往茶陵。

薛岳出发前未能明确各部队的隶属关系,导致战区参谋长、军长和炮兵指挥官三人之间形成了互不统属的局面。这种情况下,张德能作为长沙警备司令,手握军权并深受薛岳器重,自然成为长沙保卫战的关键人物。

湘江流经长沙老城区西部,其西岸不远处耸立着岳麓山,这座山海拔超过300米,成为整个战场的制高点,战略地位极其重要。

在第三次长沙会战的激烈对抗中,李玉堂率领的第10军在岳麓山的炮火掩护下,坚守阵地长达三日,最终取得了长沙的重大胜利。这场胜利的关键在于岳麓山的控制权,其得失直接关系到长沙的防守成败。

在长沙战役的第四次交锋中,日军展现出了明显的兵力优势。他们特别部署了第34师团及一支独立支队,沿着湘江西岸迅速推进,意图直捣岳麓山。这一战略部署不仅显示了日军对此次战役的重视,也体现了他们试图通过侧翼包抄来打破战局的决心。岳麓山作为长沙的重要屏障,其控制权对双方都至关重要,因此日军的这一行动无疑加剧了战场的紧张局势。

横山勇这个老鬼子琢磨着,要是能先抢下战场上的制高点,那好处可不少。一来能解决王若卿那边炮火的麻烦,二来日军还能在高处架炮,对着江东猛轰,这对攻城行动大有帮助。

赵子立与王若卿一致主张,第4军必须将至少两个主力师部署在湘江西岸,死守岳麓山。这样即便日军突入城区,也会在炮火压制下寸步难行。

张德能固执己见,坚持将主力部队和暂54师全部安排在老城区,仅在湘江西岸保留第90师。赵子立对此深感不安,从岳麓山致电张德能,多次强调当前兵力分配存在严重问题,并强烈建议第4军再派遣一个师渡江增援。

张德能挺直了脖子,毫不退让地说:“这是薛老板的命令,长沙城都丢了,还有什么意义?”赵子立一听,火冒三丈,立刻拨通了薛岳的电话,质问道:“我在这儿到底能不能指挥第4军?”薛岳的回答却让他更加恼火:“你别管它。”

赵参谋长直接回怼:“那我待这儿干嘛?不如我直接回长官部得了?”薛岳回应道,他的任务就是负责沟通。赵子立立刻反驳:“那随便找个联络参谋不就够了?”薛岳二话不说,直接挂了电话,这边见状也只能把电话重重摔下。

1944年6月16日傍晚,日军第58师团和第34师团在炮火和空中支援下,同时对长沙城区和岳麓山阵地发动了猛烈进攻。湘江两岸瞬间陷入激战,岳麓山防线压力骤增,长沙城内也陷入苦战。战斗持续到17日黄昏,张德能已经感到力不从心。

张德能联系赵子立,表示计划有变:“敌人实力太强,长沙恐怕守不住,我决定采纳你的建议,集中兵力防守岳麓山。”赵子立对此心存疑虑,反问道:“现在撤退还来得及吗?会不会太迟了?”

张军长迅速作出决定,命令留下一个团驻守城区,同时指挥主力部队紧急赶往湘江岸边,计划向西渡江。然而,由于时间紧迫,张德能的转移行动未能进行详细规划,也没有将具体作战任务明确传达至团级以下单位。

夜幕降临之际,超过两万名士兵和民众匆忙赶往江岸,场面一片混乱。由于船只数量严重不足,加上日军猛烈的炮火和机枪扫射,原本有序的撤退行动瞬间变成了仓皇逃命。然而,身处后方的张军长对这些突发状况一无所知,仍在指挥着这场已经失控的撤退行动。

张德能在重庆被逮捕并关入监狱。

天刚亮,张大军长一觉醒来,发现情况不妙。渡江的部队早就乱成一锅粥,根本没按命令去岳麓山布防,反而一股脑儿往南跑,直奔株洲去了。

国民党军队长期存在一个严重问题:当部队编制出现混乱时,各级指挥官往往无法有效控制下属,导致士兵像无人看管的羊群一样四处逃散。面对这种情况,张德能勃然大怒,他手持配枪冲到了湖南大学门前的马路上,举枪高声威胁道:"所有士兵立即归队,违抗命令者,格杀勿论!"

战局急转直下,军队溃败之势已无法挽回。张德能虽身为军长,此刻的号令却无人响应。士兵们纷纷向南逃窜,场面一片混乱。张德能身边的下属见状,只得护着他一同撤退。

长沙城的防御最终以失败告终。第59师167团奉命驻守,但仅支撑了一晚。团长屈化平见形势不妙,于天亮前弃军而逃,导致部队迅速瓦解。1944年6月18日上午,经过五年的顽强抵抗,长沙城最终落入敌手。

在撤离途中,赵子立与张德能意外碰面。战区参谋长向粤军军长提出建议,强调他不能再继续撤退,必须集结兵力向岳麓山发起反攻,否则将面临严重后果。参谋长提醒道:“只要坚持战斗,责任就会减轻,常德余程万的教训就在眼前。”

张德能环顾四周,只见败兵们一片混乱,内心完全崩溃,他抬头望天,无奈地说:“算了,听天由命吧。”于是,两人随着溃散的军队逃到了耒阳,那里是第九战区长官部的新驻地。见到薛岳后,张德能挨了一顿严厉的责骂,他也不敢多说什么。

长沙在短短两天内失守的消息迅速传至重庆,引发巨大震动。战区长官部立即发出紧急指令,要求前线主要指挥官张德能和赵子立即刻赶赴桂林,向白崇禧汇报战况细节,随后前往重庆接受审查。尽管心中忐忑,这位中将和少将还是无奈启程,踏上了前往桂林的路途。

薛岳察觉到委员长已怒不可遏,心知张德能此行恐怕难以全身而退。于是他立即联系陈诚,希望其从中调解,同时放下姿态,恳求赵子立在抵达重庆后施以援手。毕竟赵子立出身黄埔军校,在军界拥有广泛的人脉关系,或许能化解这场危机。

几天后,赵子立和白崇禧在桂林会面。赵子立详细讲述了长沙战役的经过,白崇禧听完后火冒三丈,直接开骂薛伯陵不服从命令,顺带还批评了重庆那位:“委员长当时也是优柔寡断,没个明确指示!”

白崇禧虽然情绪激动,但最终还是按照赵子立的要求,亲笔写了一封信。信中明确指出,第九战区的赵参谋长在长沙期间并未被赋予指挥权限,因此无需对相关事件承担责任。

桂系的二号人物考虑到两广之间的交情,表现得还算仗义,特意给张德能写了封求情的信。两人一路上心里七上八下,好不容易到了重庆,结果张德能刚落地就被军法执行总监部抓了起来,罪名是“临阵逃跑”。

赵子立因指挥失当被勒令取保候审,这一处理方式让两位将军深感惶恐。他们心知肚明,每当战事失利,委员长从不手软,必定严惩不贷。历史上,龙幕韩、廖龄奇等人便是前车之鉴。

赵子立头脑灵活,在长沙还没失守时,他就主动向询问战局的第24集团军司令王耀武和第26军军长丁治磐等人说明了自己实际没有指挥权的情况。这样一来,他提前为自己准备了有力的证词。

军法执行总监部提交报告后,委员长迅速做出了批示:“赵参谋长并未承担实际指挥职责,故无需追究其责任。”

张德能的死亡是否冤枉?这个问题值得探讨。

赵子立侥幸躲过一劫,被撤销职务,派到陆军大学将官班进修。1945年毕业后,他先后在陆军总司令部和第五战区担任职务。在解放战争期间,他晋升为绥区副司令和兵团副司令。1949年,他在四川巴中带领部队起义。

张德能,第4军的中将军长,处境相当不妙。他被捕入狱后,薛岳发了说明电报,白崇禧写了求情信,陈诚也在背后活动了一番。随后,在军法会审中,审判长徐永昌,军令部长兼陆军二级上将,最终判处他五年有期徒刑。

在第四次长沙保卫战中,第4军虽然失去了大部分重型装备,但人员伤亡并不严重。约70%的士兵成功撤离战场,随后被重新整编。因此,时任军法执行总监、陆军二级上将何成濬认为,张德能的过失并未达到应被判处死刑的程度。

何成濬把判决书递交上去后,事情就没了音讯。委员长既没同意也没反对,就这么拖着。张德能只能继续蹲监狱,一晃就是两个月。这段日子对他来说,简直是煎熬,每天都提心吊胆,时间过得特别慢。

委员长当时确实动了杀人的念头,主要原因有三点:首先,他对薛岳已经非常不满,主要是因为薛岳多次违抗命令、滥用职权以及暗中搞小动作。然而,考虑到薛岳过去的功绩和声望,再加上他与陈诚的密切关系,直接处罚薛岳并不现实。因此,委员长决定通过杀一儆百的方式来发泄心中的怒火。

在长沙战役期间,岳麓山炮兵阵地原本有美军顾问驻扎,负责指导士兵操作新交付的美式火炮。然而,这些顾问在战前已撤离。随着张德能失守长沙,大量重型火炮除部分关键部件被带走外,其余均被敌军缴获。此事引发美方强烈不满,蒋介石也因此感到颜面尽失。

第三点,长沙迅速失守直接影响了衡阳防御战的准备工作。假如张德能能为方先觉多争取七天时间,衡阳的粮食和弹药储备会更加充裕,各支援军的调度也能更加从容。从后续战事发展来看,只要方先觉能再多坚持三天,衡阳战役的结果很可能会截然不同。

之所以没有立即批准死刑,主要原因有两个。首先,衡阳战事再度爆发,委员长正忙于前线指挥,无暇顾及张军长的生死问题。其次,还需顾及陈诚、薛岳、白崇禧、徐永昌、何成浚等人的立场,以及粤系将领的态度,毕竟张德能在战场上曾立下功劳。

1944年8月8日,衡阳的战场终于沉寂下来。方先觉带领着第10军的剩余士兵放下了武器。这场悲壮的衡阳保卫战,在坚持了整整47天后,最终还是以失败告终,让人不禁感到深深的惋惜。

据传,当消息到达重庆官邸时,委员长震惊得几乎无法动弹,愤怒之下摔碎杯子并破口大骂。然而,真正让他怒火中烧的是黄埔三期学员方先觉,他未能履行“成仁”的誓言。这一事件不仅触怒了委员长,也暴露了当时局势的紧张和复杂。

委员长误以为,一旦衡阳失守,方先觉会以死报国,这样黄埔系的名声就能保住。基于这种想法,他提前做了安排:只要方先觉牺牲的消息传来,衡阳就会改名为“先觉城”。这一计划并非凭空捏造,多份历史资料都提到过此事。

但现实狠狠给了蒋介石一记耳光,他满肚子火气没地方撒,突然记起了那个轻易放弃长沙、现在被关在牢里的张德能。蒋介石二话不说,立马写下手令:“这个军长丢了长沙,贻误战机,马上枪毙!”

到了这个地步,张德能的命运已经无法挽回,因为委员长正处于极度愤怒的状态。1944年8月20日,原第4军的中将军长张德能在重庆被枪决,年仅45岁。