曾经的香港电影最不缺的是什么呢?就是明星。

自上世纪六十年代开始,电影工业在香港迅速崛起。经过近二十年的积累,香港电影于八十年代开始进入了黄金时期。在这前后四十年的大发展中,小小的港岛曾经涌现过很多耀眼的电影明星。这些明星的影响力,随着东方好莱坞的逐步形成,开始穿过地理的边界,逐步蔓延到台湾岛,祖国大陆,乃至整个亚洲。

而今天大可要说的三位主角,虽然也是香江众星的一员,却几乎从未担任过电影的主角。他们被称为甘草演员,也被看作是衬托红花的绿叶。但若说他们的演绎生涯暗淡无光,估计很多人不会同意,因为纵观他们漫长的从影之路,虽然演的都是配角,但却给观众留下过很多亦正亦邪的影视形象。

在那闪动着的屏幕或银幕上,他们或正的让人敬佩,或恶的令人发指。他们在不同性格的人物中来回切换,非但没有让观影者感觉到出戏的异样,反倒塑造出一个又一个经典的电影人物,可以不夸张的说,正是因为他们的演出,才使得那些影视剧多了一分成为经典的可能。

很多人可能会有疑问,香港的绿叶为数不少,其中更不乏特点非常鲜明的演员,更为何偏偏要说他们三位呢?

那是因为他们很像是香港电影的活化石。他们有的经历过上古巨兽——邵氏时代;有的出身戏曲梨园;还有的在舞蹈界有着不小的成就。不同的发展履历造成了他们各自独特的表演风格,那就是亦如果酒般香甜,又如洋酒般浓烈,更如老酒般甘醇。

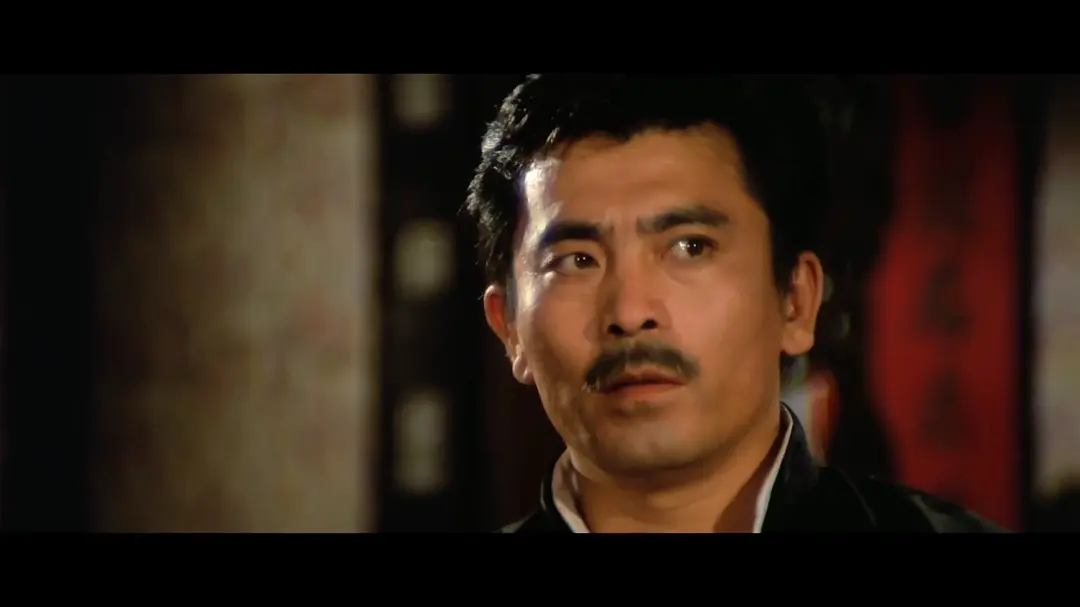

千面如来——刘洵

香港有两个演员被人誉为“千面”,一个是大名鼎鼎的梁家辉,人称千面影帝,而另一个就是刘洵。

刘洵1939年生于北京,自幼学习京剧,少年时还曾代表中国艺术团出国访问演出。

1980年,刚过不惑之年的刘洵赴港发展,并于1986年在徐克导演的电影《刀马旦》中担任戏曲指导。在此期间,刘洵客串出演了一个小角色,算是正式出道进入了影视圈。

1990年,刘洵因为在电影《笑傲江湖》中成功的饰演了太监古今福,而在多年后被人笑称为太监专业户。这个听起来不甚雅观的外号,实际上是影迷对刘洵的一种赞扬和认可。

为什么这么说呢?那是因为刘洵数十载的表演生涯中,实际一共饰演太监不过四次而已,而之所以人们觉得他成了这个古代奇怪职业的表演专业户,是因为他演的实在太过出彩,以至于被人以一当百的存进了记忆之中。

刘洵戏曲演员出身,长年的专业化训练,让他在电影中的身段极为潇洒漂亮。而多年的舞台表演经验,则让他的表演风格有着极为浓郁的戏剧化韵味。

在这种独特风格的渲染下,我们可以看到刘洵在塑造影视角色的时候,无论表情或是动作,都带着略微夸张的舞台习惯。尤其是他的目光,时而如电,仿佛能摄人心魄,时而似棉,充斥着悲悯众生慈悲情怀。

都说真正的表演是不留痕迹的。而刘洵则恰恰相反,他的表演味道很足,却又让人不易察觉。这看似是一种矛盾,但于观众来讲却是一种无法言说的情感享受。

上世纪九十年代,被人称为是香港电影的黄金十年。而这十年,也是刘洵个人风格最为强烈,和塑造能力最为强盛的十年。

“妖僧普渡慈航”、“高僧白云禅师”、“东厂档头贾廷”、“武林宗师黄麒英”,这些善恶对比与形象跨度十分巨大的电影角色,实际上相隔不过几年而已。“普渡慈航”和“白云禅师”甚至还是同一个电影系列中的两个人物。

而观众在看电影的时候,却对刘洵的任何一个角色没有产生丝毫的质疑和跳戏。难道是因为这些人物在电影中不够重要吗?

答案否定的,这些人物纵然不是绝对的主角,也是极度重要的配角,很多还起着发展情节的关键作用。而人们之所以没能出现任何跳戏的行为,无外乎是刘洵把自己融入到整部电影当中了。

他依然保持着特点,却把自己紧紧的和故事情节绑在一起。他用他的风格,塑造着每一个不同的角色,但他却没有改变角色的本质,他所做的,是让其迸发出迷人的闪光。

可以说,刘洵身上所具有的强烈风格,就像一碗香甜的果酒那般,深深的陶醉着观众的感官。观众知道他是刘洵,因为他的风格十分强烈,可观众却沉入其中,因为他把风格融进了角色当中。

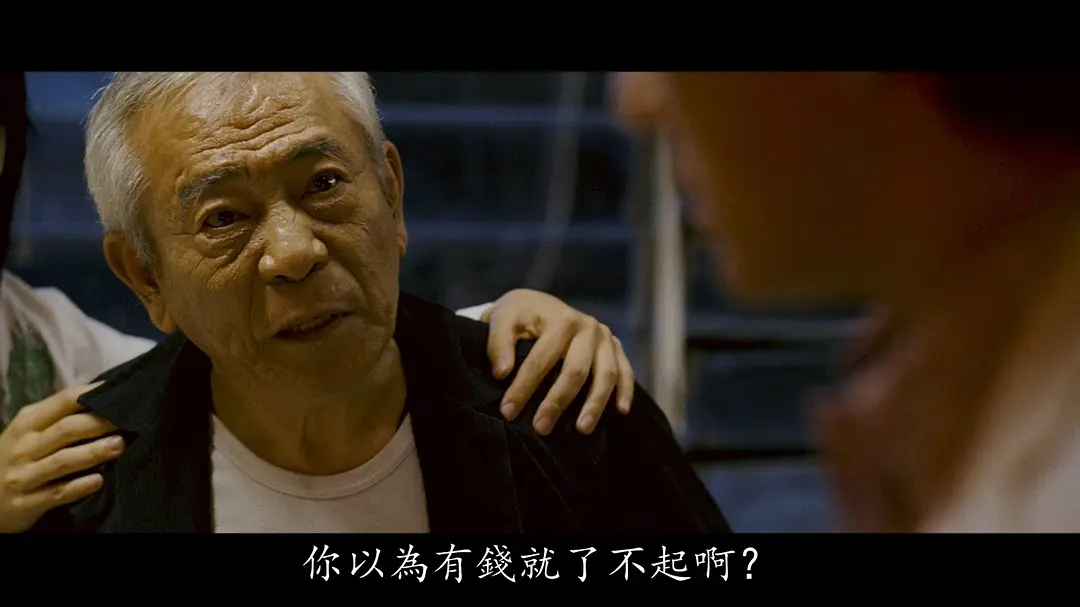

铭sir——刘兆铭

1967年,一位在国际上崭露头角的舞蹈家回到香港。他联络了一些志同道合之士,组织了不少舞蹈团体,成为香港舞蹈艺术的开开拓者之一。他,就是刘兆铭。

回港那一年刘兆铭36岁,虽然不再青春年少,但也正值人生最好的年华。随着他在香港舞蹈事业上的不断发展,很多受教于他的年轻人都称他为铭sir。而当这些年轻人在社会上取得成就后,铭sir这一称呼,也就被广泛的叫了出来,最终变成了刘兆铭的别称之一。

上世纪七十年代,刘兆铭加盟香港电视业的巨兽——无线电视台,在担任舞蹈主任的同时,他也偶尔参加一些单元剧的演出。

1979年,刘兆铭在徐克执导的惊悚片《蝶变》中,饰演了书生方红叶,算是正式踏入影坛。而这一年,刘兆铭已经48岁,估计连他自己也没想到,已经年逾半百的他,在未来的十余年中会为观众奉献出那么多经典又炸裂的影视形象。

1983年,刘兆铭在TVB版的《射雕英雄传》中出演了南帝段智兴,这也是刘兆铭被内地观众所广泛熟悉的第一个角色。可以说,是刘兆铭塑造了经典的南帝。而南帝,这个金庸笔下最著名的得道高僧,也让刘兆铭在观众心目成为一个睿智的长者形象。

丰富的过往及精研舞蹈的经历,都让刘兆铭的身上具有一股文艺气息。比如前面说的南帝,就是他这种文艺气息最好的体现。而就算他后来出演过很多反派,也少有粗暴的恶棍,更多是一些表面斯文的内心奸诈之徒。

但刘兆铭影视塑造力是不止于此的,至于原因,估计很多人都会会心的一笑 。

1987年,刘兆铭参演了电影《倩女幽魂》,并在其中出演了大反派“树妖姥姥”。这是一个足以解释刘兆铭的爆发力究竟有多强的角色,也是一个足以将电影中的反派演技推向神坛的角色。

雌雄同体的魑魅形象,忽男忽女的诡异嗓音,阴柔又满是杀气的摄魂目光,刘兆铭塑造出了一个极富震撼力的、只有在故事中才会被想象出来的大妖。以至于在此后的多年之中,只要影视剧中有大妖一类的角色,表演者都会有意无意的在风格上模仿刘兆铭的“树妖姥姥”,足可见其表演方式对后世影响之深。

刘兆铭在香港电影的黄金时代,曾出演过无数的绿叶角色。他的身上除了前文所说的文艺感,还有一种说不清楚的岁月痕迹,这种痕迹让他的风格看起来既深邃又迷离,就如他那总是花白的头发和眯成一条缝的眼睛那样,可温柔又可狡诈,可悲悯又可毒辣,可坦诚又可城府。

而这混合了多种情绪因素的奇怪感觉,使得刘兆铭似一杯洋酒那般,看起来温雅,却能散发出浓烈呛口的爆发力。他可以沉在故事情节之中,演出观众预想的形象。也可以突然暴起,把屏幕前的我们全都吓得一跳。

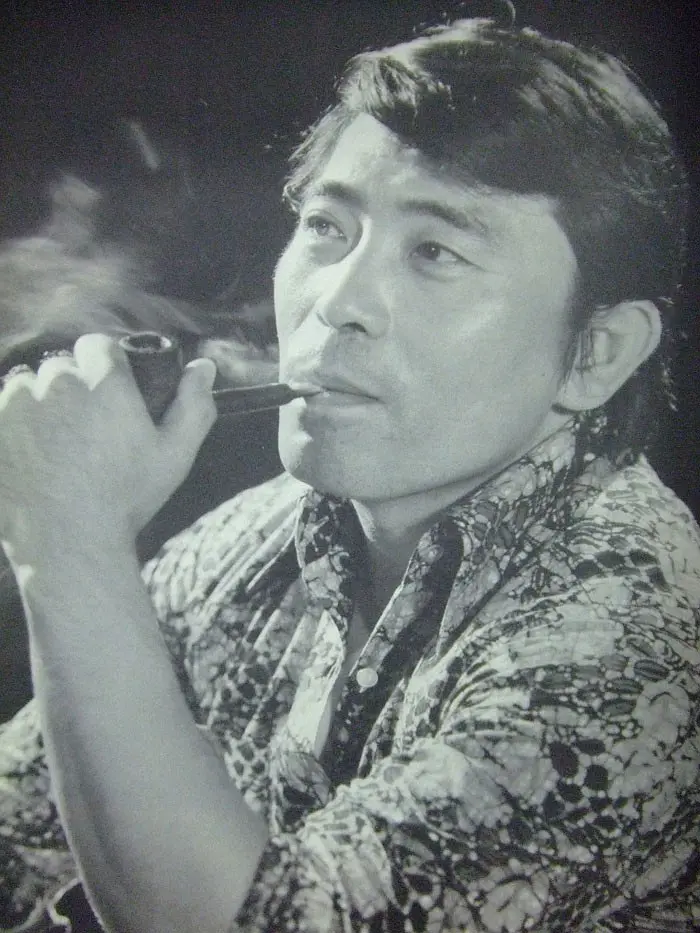

万能配角——谷峰

其实有写这篇文章的想法时,谷峰还在世。当时回看了很多邵氏时代的老电影,发现里面大多数都有谷峰的身影,好人恶人也都让他演了一个遍,才由此想写这样一篇文章。

奈何大可手懒,再加工作繁忙,一直拖到谷峰去世的消息传来。之后也曾犹豫要不要再写,转念一想,既有此打算,就干脆写出来吧,算作对老演员的一种回想也好,对自己青春的一种怀念也罢。

谷峰出生于1930年,自幼喜欢唱歌,长大一点的时候,也曾以卖唱为生过一段时间。

谷峰1963年开始参加邵氏电影的演出,1965年才算正式成为邵氏的签约演员。在此后的十余年间,谷峰成了邵氏电影露脸最多的演员之一,只不过他虽然也演过不少相对重要的角色,但也有很多时候是只有几分钟的戏份配角,甚至是龙套。

而且,因为扮凶相的时候非常上镜,所以他早期的演员生涯出演过很多土匪、恶霸一类的角色,也被看做是那时候的“恶人专业户”。

进入八十年代,谷峰开始迎来事业上的上升。1982年,谷峰因为在电影中《武松》中出演武大郎这一角色,而获得了当年金马奖的最佳男配角奖。此后的几年间,谷峰的势头相当猛烈,不但开始参与到很多的电影拍摄中,更是数次入围最佳男配角奖,甚至一度将这个对配角最大认可的奖项连续两次捧回家中。

年轻时候的谷峰,给人的感觉就相当不年轻。还在邵氏当配角和龙套的时候,谷峰就胡子拉碴的,配合他浓重的眉毛,总让人觉得他是年过半百中年人。而当他真到了五十多岁的时候,算是发挥了自己优势,演起人到中年的黑帮大佬来如鱼得水。

谷峰从影六十年,演过很多”恶人“角色,只不过年轻的时候演打手,真的很像恶棍。而年纪大了演大哥时,却多了几分对人生感慨和无奈。

谷峰演技平和,缺少前面两位老先生的特点和强烈,但他的这份平和却让人感觉到十分的醇厚。他演恶人时,并没有拧眉瞪目的表情,却眉目之间全是狡诈和毒辣。比如大家印象深刻的“水师提督常昆”就是如此。

常昆一出场,慈眉善目的好似正人君子,但眉眼之间却暗藏一股阴气,总让人觉得此人绝非善类。

而谷峰在演好人时,则阴冷之气全消,取而代之的或是忧愁,或是怜爱,或是不甘,或是愧疚。就像《宝贝计划》里,谷峰演的人字拖父亲。

老头儿极度倔强,对儿子失望至极的他看起来非常不好亲近。但情绪后面所隐藏着的,是观众都能感觉到的他对儿子那深沉的爱,以及对儿子未来的担忧。

这就是谷峰数十年电影生涯所练就的本领,不需要夸张的神情和动作,善恶是非全在神态之间。正如大可将前面两位老先生比喻为果酒和洋酒那般,谷峰就像一壶甘醇的老酒,初尝难免苦涩,但随着舌尖的搅动,喉间留下一行热痕,剩下的全是值得回味的醇香了。

谷峰虽然从未做过大主角,但他却可以代表着一个曾经的时代。可以说,谷峰的在世,是邵氏辉煌过的见证。而他的离世,可以算作邵氏这只电影怪兽,在余辉中的再一次渐远前行。那些曾活跃在几代人记忆中的录像厅明星们,真的越来越少了。

+ + + + + + + + + + + + + + +

看到这里,有人难免疑问,你把这些港台老演员说的太好了吧。

也许吧,但这也是大可最近翻看老电影所产生的感悟。以邵氏为例,过去的那个时代,无论电影技术还演员的表演,相对还是粗糙的。

但无论如何的不成熟和粗糙,也无法掩盖当时电影从业者的真诚。而这份真诚,我们通过那些画一样美的镜头语言,精致到极限的拟真布景,还有那浓厚的传统文化氛围,都是能看出来也能感受到的。几十年前的那批人,是在努力的去讲好或者说是演好一个故事,而非单纯的想着制造噱头,去收割观影者衣兜里的钱包。

当然,我们也不能简单的批评当下某些从业者的真诚态度。毕竟时代变了,各种技术的出现,工业化的成熟,让很多人失去了钻研某种能力的耐心。正如很多行业一样,匠人精神的缺失,让具有表演欲望的演员越来越少。技术的快速更迭,也让很多人都习惯了吃“快餐”,也看到了挣“快钱”。

而在这周遭一片浮躁的氛围之下,这些老演员就更显得弥足珍贵了。因为随着他们的不断离去,远去不仅仅是几代人的青春,也不仅仅是某个电影市场的黄金时代。从大可的感受来看,那更像是某种传统职业的逐渐消失。

这种感觉很难言说。就像某一日,大可偶然在短视频中听了一会京剧,少年时相当无感的这些咿咿呀呀,彼时彼刻,却莫名的生出一种独特的美感。

也许有些故事,需要阅历才能读懂;也许有些往事,在回忆中才会最美。