权力的死局,汉武帝独断乾坤之后,为何西汉的皇权反而衰落?

公元前141年,年仅16岁的刘彻继位为汉武帝。这位雄才大略的帝王在其54年的统治生涯中,通过一系列雷厉风行的改革,彻底改变了西汉的政治格局。他果断废除三公九卿制度,设立中朝制度;推行推恩令削弱诸侯王权力;以"酎金夺爵"为由一举废除106个列侯。然而,历史总是充满讽刺。当这位独断专行的帝王驾崩后,他精心打造的超级皇权不但没有让西汉江山更加稳固,反而让皇权迅速衰落。短短二百余年后,王莽轻而易举地夺取了大汉江山,而昔日那些能够维系朝廷稳定的力量——诸侯、列侯们早已消失在历史长河中。这不禁让人深思:超级皇权真的能够确保帝国的长治久安吗?

三权分立保大汉基业稳固

西汉建立之初,刘邦面临着一个棘手的问题:他既没有高贵的血统,也没有正统的来源。他的最高职位不过是个小小的亭长,这样的出身在当时的贵族眼中实在上不了台面。

在长安城的朝堂上,刘邦的文臣武将们根本不把这个皇帝放在眼里。他们有时甚至在大殿上一边说话一边拿刀砍人,完全无视皇权威严。

地方上的情况更不乐观,异姓诸侯们野心勃勃,都想着能不能成为下一个刘邦。淮南王英布、燕王卢绾这些人虽然是刘邦的老部下,却也蠢蠢欲动,对皇权虎视眈眈。

在齐鲁之地,一群儒生对刘邦的统治极为不满。他们大声宣扬着要为项羽尽忠,直到刘邦亲自率领几十万大军压境,才让这些人闭上了嘴。

面对如此严峻的局面,刘邦想出了一个妙计:既然暂时找不到法理依据,那就用现实利益来维系各方势力的平衡。他开始大规模分封同姓诸侯,让自己的亲族去坐镇各地。

在朝廷中央,刘邦将开国功臣们封为列侯。这些列侯不仅可以世袭罔替,每年还能享受两千石的俸禄。更重要的是,他们的子孙可以进入皇宫担任郎中,为朝廷效力。

为了进一步巩固皇权,刘邦还引入了外戚势力。在封建社会中,母子关系往往比父子关系更加牢固,外甥和舅舅的关系也比叔侄关系更为可靠。

这种三足鼎立的政治格局很快就显示出了它的优势。在刘邦驾崩后,吕后虽然一度专权,但最终被刘姓诸侯联合功勋列侯成功击败。

这种权力分配的模式,确实限制了皇帝的权力,但也保证了西汉政权的稳定性。诸侯、列侯和外戚三方势力相互制约,谁也不能轻易打破这个平衡。

这种平衡一直持续到汉武帝时期,为西汉初期的政治稳定打下了坚实的基础。虽然这种制度看似束缚了皇权,但实际上却是西汉王朝得以长治久安的重要保障。

(文章结束)

雷厉风行革旧制除积弊

汉武帝即位时,刘邦留下的三足鼎立格局依然牢固。地方诸侯割据一方,功臣列侯权势显赫,外戚势力盘根错节。

这种局面让年轻的汉武帝看在眼里、急在心里。那些地方诸侯仗着势力庞大,常常对中央阳奉阴违,有时甚至勾结朝中大臣谋划造反。

汉文帝和汉景帝在位时就深受其害。七国之乱就是最好的例子,叛军几乎攻到长安城下,让朝廷一度陷入危机。

在汉武帝登基之初,地方诸侯的野心依然不减。淮南王刘安就是个典型,由于汉武帝久久未有子嗣,一些大臣竟然给刘安写信,暗示他有望继承大统。

面对这种局面,汉武帝推出了一招狠招——推恩令。这道政令规定,诸侯王死后,一半国土由嫡长子继承,其余土地则由其他儿子分掉。

这招实在高明,诸侯们虽然明知是中央在削弱他们的权力,却也无可奈何。如果他们想反抗,自己的儿子们反而会倒戈相向,站在中央这边。

汉武帝还派出张汤、主父偃等人四处巡视,专门搜集诸侯王的罪证。几个不老实的诸侯王很快就人头落地,这更是震慑了其他诸侯。

对付完诸侯王,汉武帝又把目光转向了朝中的功臣列侯。他扶植卫青、霍去病这些出身卑微的新贵,让他们掌握军权,打破了老牌列侯的垄断。

公元前112年,汉武帝使出了最后一招。他以列侯上供给宗庙的黄金成色不足为由,一次性废除了106个列侯,彻底粉碎了刘邦时期留下的功勋集团。

连自己人也没放过,在晚年掀起的巫蛊之乱中,汉武帝将卫青、霍去病的政治势力几乎清洗一空。卫青的后人差点被杀绝,可见汉武帝铁腕政策的无情。

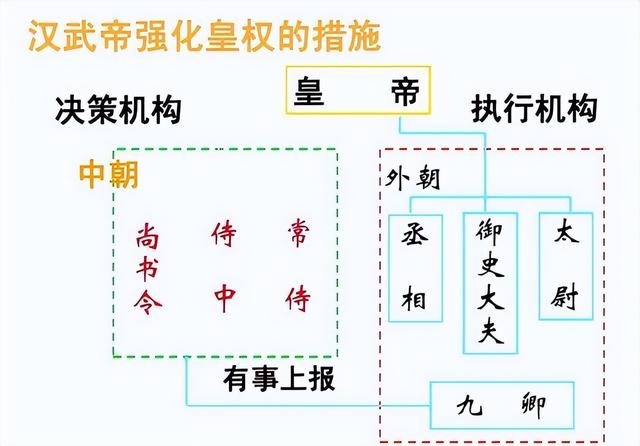

在清除了诸侯和列侯势力后,汉武帝又开始改革朝廷制度。他废除了沿袭秦朝的三公九卿制度,代之以中朝制度。

这一改革让皇帝从原本只需要把握大方向的决策者,变成了直接参与具体行政事务的实干家。皇帝不仅拥有最高决策权,还能直接对各级官员发号施令。

短短几十年间,汉武帝就彻底打破了西汉初年形成的权力平衡。他将所有可能威胁皇权的力量一一铲除,建立起了空前的中央集权制度。

然而历史往往充满戏剧性,这看似固若金汤的超级皇权,却在汉武帝驾崩后迅速瓦解。原因无他,当一个制度过分依赖于统治者个人能力时,就注定难以持久。

(文章结束)

权力真空现世代汉室衰落

汉武帝晚年时,继承皇位的汉昭帝年仅八岁。为防止外戚做大,汉武帝下令让皇太子生母赵婕妤陪葬,这一决定让年幼的皇帝失去了最重要的政治靠山。

大将军霍光由此掌握了朝廷的实权。作为内朝官的领袖,他掌管着国家的决策权;作为外朝大将军,他又统领着军队大权。

这种权力的高度集中让霍光如日中天。他在朝堂上独断专行,废立皇帝的大事都由他一人说了算。

汉昭帝驾崩后,霍光立刘弗陵为帝,是为汉宣帝。但霍光并未因此放松对权力的掌控,朝中大小事务仍需经他首肯方可施行。

地方上的诸侯王早已被汉武帝削弱,无力对抗中央权臣。朝廷中的功臣列侯也在汉武帝的清洗下所剩无几,形不成有效制衡。

往日里那些与刘家休戚相关的力量都已消失,连外戚势力也被连根拔起。霍光若想篡位,几乎没有任何势力能够阻挡。

所幸霍光虽权势滔天,却始终恪守臣子本分。他在位期间勤勉治国,为汉宣帝打下了不错的政治基础。

汉宣帝继位后,试图重建一套新的权力制衡体系。但他本人也被汉武帝时期那种独断专行的统治方式深深吸引。

这位难得的明君最终选择了延续汉武帝的路线。他自己确实能够驾驭这种超级皇权,让大汉重回兴盛。

但问题在于,并非每个皇帝都具备这样的能力。汉元帝继位后,这个问题就充分暴露了出来。

汉宣帝对自己的儿子评价很直接:"乱我家天下者,必太子也!"。事实证明,这个评价一点都不过分。

汉元帝在位期间,不但无力驾驭朝政,还纵容外戚和儒生势力坐大。权力的天平开始向这两股新兴势力倾斜。

儒生和外戚逐渐勾结在一起,在朝堂上结成同盟。他们联手打压异己,垄断朝廷要职,形成了新的权力集团。

这种权力格局最终催生出了一个集儒生和外戚于一身的政治人物——王莽。他既有儒家理论的加持,又有显赫的外戚背景。

昔日里能够相互制衡的力量如今荡然无存。汉武帝亲手打造的超级皇权,反而成了后来者夺取江山的敲门砖。

(文章结束)

新莽篡汉终断刘氏基业

公元八年,王莽正式登上帝位,改国号为"新"。这一年,西汉王朝已经度过了它的第二百一十五个年头。

从王莽上位的过程来看,一切都显得如此顺理成章。他出身显赫的外戚家族,又以儒家治国理念自居,得到了朝中大臣的广泛支持。

王莽登基时,几乎没有发生任何流血冲突。大臣们纷纷上书,请求他接受皇位。

当年那些本该为汉室挺身而出的力量都已经消失不见。地方上的刘姓诸侯早在汉武帝时期就被削弱,如今已经没有了任何反抗能力。

朝中的功臣列侯们也在历次政治清洗中灰飞烟灭。像周勃、陈平这样的开国功臣家族,本该在危急时刻挺身而出,但他们的后人早已无力回天。

王莽建立新朝后,开始大刀阔斧地推行改革。他改变货币制度,重新分配土地,整顿吏治。

这些改革措施看似雄心勃勃,实则动摇了整个社会的根基。农民失去土地,商人无法经商,官吏不知所措。

民间的怨声载道很快演变成武装起义。绿林军和赤眉军在各地崛起,他们打着恢复汉室的旗号,和新朝军队展开激烈战斗。

公元二十三年,绿林军攻入长安城。王莽在慌乱中被乱军砍杀,他的头颅被割下示众。

新朝的覆灭,表面看是农民起义的结果。但实际上,王莽的篡位和灭亡都暴露出西汉政治制度的致命缺陷。

汉武帝打破三足鼎立的格局,建立起超级皇权。这种制度在强势皇帝手中确实能发挥奇效。

但一旦遇到昏庸无能的君主,整个国家就会陷入权力真空。没有了相互制衡的力量,任何野心家都可能趁虚而入。

王莽的篡位,正是这种制度缺陷的必然结果。他能够轻而易举地夺取政权,恰恰是因为汉武帝废除了所有能够制衡皇权的力量。

历史给后人留下了深刻的教训:一个健康的政治体系,不能过分依赖于统治者个人的能力。必须建立起相互制衡的机制,才能确保国家的长治久安。

(文章结束)