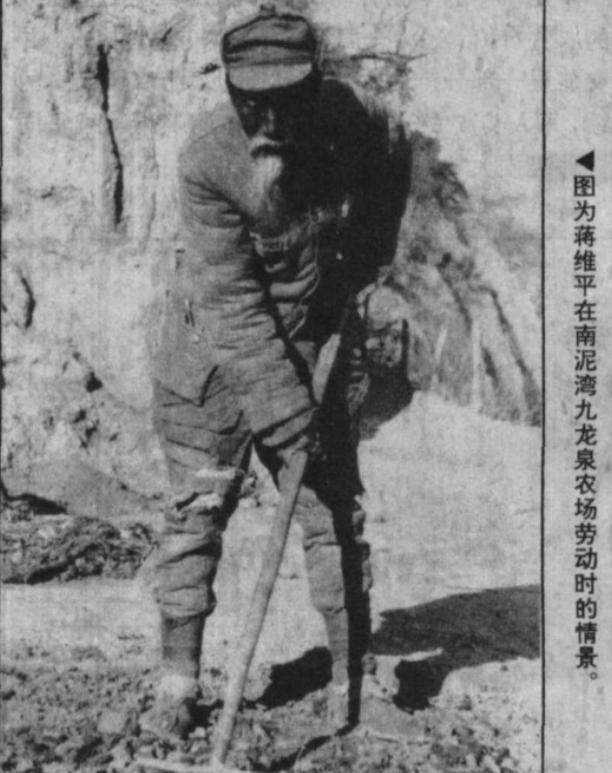

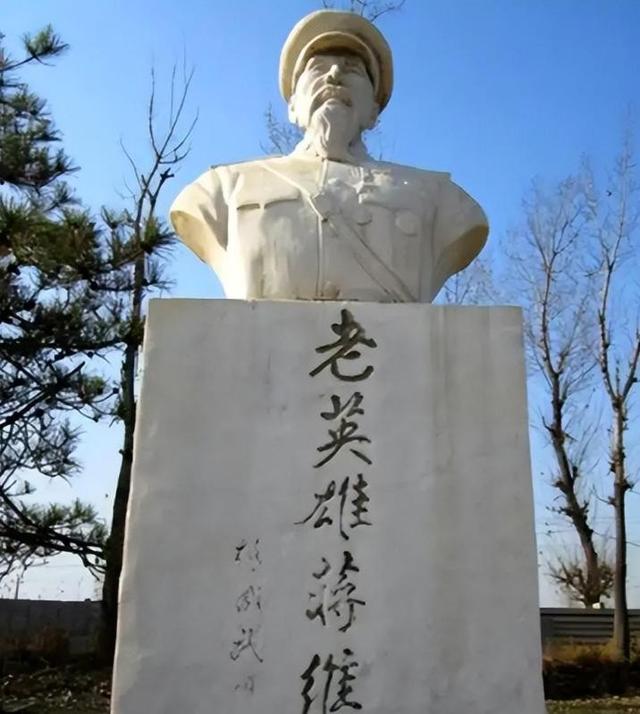

他从清政府打到新中国,77岁获中校军衔,毛主席开先例赠特权

在中国近代史上,有这样一位传奇老兵,他的军旅生涯横跨清末、民国到新中国三个时期。20岁就在李鸿章麾下当差,后又辗转在袁世凯、段祺瑞等人手下效力。然而,当其他人忙着在军阀混战中升官发财时,他却选择回乡务农、悬壶济世。60岁高龄时,他毅然加入八路军,用满腹医术救治伤员,甚至在70岁时还坚持要上战场!这位老英雄晚年蓄着一把长须,当有人建议他跟随时代潮流剃掉胡子时,毛主席却破例准许他继续留着。这位传奇老兵到底是谁?他为何能在77岁高龄获得中校军衔?他又是如何赢得毛主席如此特殊的礼遇?

一、清末从军之路

1894年,甲午战争爆发。在河北房山县石楼村,年轻的蒋维平正值20岁。这一年,他正式投身军旅生涯,成为李鸿章直属淮军的一名普通士兵。当时的淮军虽已不复往日荣光,但仍是清廷的主力之一。蒋维平在淮军中担任传令兵,因为身手敏捷、记性过人,常被委以重任。

在淮军期间,蒋维平亲历了甲午战争的惨痛。他曾随军参与威海卫保卫战,亲眼目睹了北洋水师的覆灭。这段经历让他深刻认识到清政府的积贫积弱,也在他心中埋下了强国报国的种子。战后,他被调往天津,在新编练的新军中担任文书。

1901年,八国联军侵华后,清政府被迫推行新政。这时的蒋维平已经在军中小有名气,被调入袁世凯的北洋新军。在北洋新军中,他开始接触新式军事训练,掌握了更为先进的军事知识。这段时期,他从一名普通士兵逐渐升至排长,立下了不少军功。

1911年辛亥革命爆发时,蒋维平正在北洋军中任职。当时的北洋军虽然装备精良,训练有素,但军心已不稳定。许多官兵都在观望局势。蒋维平并没有立即投靠革命军,而是继续坚守岗位。这一选择与其务实的性格有关,他认为军人以服从命令为天职。

1912年,中华民国成立。蒋维平随北洋军改编,成为了民国军队的一员。此时的他已升任连长,开始崭露头角。在军阀混战初期,他被调入段祺瑞的皖系军队,担任副团长一职。这是他军旅生涯中职位最高的时期。

然而,目睹了军阀混战中的种种劣迹,蒋维平开始对这种内耗深感厌倦。特别是在亲历了一次军阀之间的械斗后,他看到了太多无辜百姓遭受战火之苦。1918年,在一个风雨交加的夜晚,他主动请辞军职。这个决定让许多同僚感到不解,因为当时军阀混战正是升迁的好机会。但蒋维平去意已决,放下军装,带着从军多年积攒的医术知识,毅然返回了家乡。

这段清末从军经历,让蒋维平亲历了中国近代史上的重要转折。从清王朝的覆灭到军阀混战的开始,每一步都给他留下了深刻印记。虽然他在这个时期获得了不少军功和职位的提升,但更重要的是积累了丰富的军事经验和医疗知识,为他日后投身革命事业打下了坚实基础。

二、乡村医者的岁月

1918年至1941年间,蒋维平在河北房山县石楼村度过了二十余载平静岁月。这段时期,他将军旅生涯中所学的医术用于救死扶伤,成为了方圆百里闻名的"蒋老郎中"。

初到石楼村时,当地百姓对这位曾经的军官颇有戒备。但很快,蒋维平用精湛的医术赢得了乡亲们的信任。在军中,他曾跟随军医学习外科手术和中医理论,掌握了独特的伤科技术。这些技艺在乡村显得格外珍贵。

1920年春天,邻村发生了一起严重的工伤事故。一名青年在操作碾米机时被卷入机器,右臂严重受伤。当地郎中都摇头说需要截肢,蒋维平却提出可以尝试保住手臂。他用军医教授的接骨手法,配合中药外敷内服,经过三个月的精心治疗,终于使这位青年保住了右臂,虽然留下些许后遗症,但基本生活已无大碍。这一事件让蒋维平的名声在当地传开。

1925年的一场霍乱疫情中,蒋维平展现出了军人的组织能力和医者的仁心。他根据在军中学到的防疫知识,组织村民quarantine隔离,并熬制中药预防汤剂分发给各家各户。石楼村因此成为周边疫情最轻的村落之一。

1927年,华北大旱。蒋维平不仅为村民义诊,还将自己积蓄购买的粮食分给困难户。这一年,他开始在自家院子里种植药材,既能保证药材供应,又能帮助一些贫困村民赚取些许佣工收入。

1930年代初,蒋维平开始收徒授业。他不收学费,只要求学徒必须遵守他定下的三条规矩:贫困患者分文不取、重症病人随叫随到、医术不得藏私。这些年间,他先后收了十余名徒弟,其中不少人后来都成为了当地著名的医生。

1937年抗战爆发后,石楼村经常有伤员送来求医。蒋维平发挥军医特长,常常连夜为伤员处理伤口。他还将自己在军中所学的战伤处理经验传授给徒弟们,为抗战工作作出了力所能及的贡献。

1940年冬天,一队八路军伤员在夜里来到石楼村。带队的指导员得知村里有位老军医后,专门登门拜访。蒋维平为伤员们悉心诊治,并主动提出要教授八路军卫生员一些实用的战地救护知识。这次接触让他对八路军有了深入了解,也为他后来投身革命埋下伏笔。

在这二十多年的乡村行医生涯中,蒋维平始终保持着军人的作风。他每天天不亮就起床,按时打理药园,接诊病人,从不懈怠。他的诊所不分昼夜地开着门,风雨无阻地为乡亲看病。这种近乎苛刻的自我要求,正是他多年军旅生活的烙印。

虽然表面上过着平静的乡村医生生活,但蒋维平始终关注着国家大事。每当有商贩从城里带来报纸,他都会仔细阅读。从九一八事变到七七事变,从局部抗战到全面抗战,他清楚地看到了民族危亡的严重性。正是这种持续的关注,为他60岁高龄重披戎装埋下了决心。

三、六十岁高龄参加革命

1941年深秋,已过花甲之年的蒋维平做出了一个惊人的决定。在得知八路军正在组建地方医疗队后,他主动请缨加入革命队伍。当时的八路军驻地负责人起初有些犹豫,担心他年事已高,可能无法适应艰苦的革命生活。但蒋维平用实际行动证明了自己的价值。

在一次紧急救援中,蒋维平带着医疗队徒步行军30里,翻越两座山头,为一个被日军扫荡的村庄救治伤员。他不仅展现出过人的体力,更用精湛的医术挽救了多位重伤员的生命。这次行动让八路军领导层认识到这位老军医的不凡之处。

1942年春,蒋维平被正式任命为晋察冀军区后方医院的外科主任。他将自己数十年积累的医疗经验毫无保留地传授给年轻的革命军医,并结合战地实际情况,创造出多种简便易行的救治方法。比如,他改良了传统接骨术,使用就地取材的木材制作固定夹板,大大提高了野战条件下的救治效率。

1943年,日军对根据地展开大规模"扫荡"。医院多次被迫转移。在一次紧急撤离中,蒋维平带领医护人员连夜转移重伤员,途中遭遇日军伏击。他临危不乱,指挥大家利用地形躲避,并在战斗间隙为受伤战士进行救治。这次经历让年轻的医务人员见识到了这位老军医身上的军人本色。

1944年,为提高基层医疗水平,蒋维平主动请缨到各村卫生所巡诊指导。他编写了一本简明的《战地救护手册》,将复杂的医疗知识用通俗易懂的语言记录下来,发放给基层卫生员。这本手册后来在根据地广为流传,被誉为"革命军医的口袋书"。

1945年抗战胜利后,蒋维平并未选择退休。他继续留在部队,参与战后医疗队伍的重建工作。在这期间,他开创了"老带新"的培训制度,要求有经验的医生必须带领新手,确保医疗技术的传承。

1946年内战爆发,年逾古稀的蒋维平再次请战。他说:"打了一辈子仗,最后这一仗是最有意义的,决不能缺席。"在战火纷飞的岁月里,他随军南征北战,足迹遍布华北战场。即便在最艰苦的环境下,他也坚持每天为伤员换药,从不间断。

1947年的一天,一批重伤员被送到医院。其中有一位战士腹部中弹,情况危急。当时条件艰苦,没有手术台,蒋维平就让人找来几张门板,搭成简易手术台。他在煤油灯下施展精湛的外科技术,成功取出子弹,挽救了这位战士的生命。这次手术在军区传为佳话。

1948年底,解放战争进入决胜阶段。虽然年事已高,蒋维平仍坚持跟随部队参加了平津战役的医疗保障工作。他组织建立了流动手术室,大大提高了前线救治能力。在天津战役中,他带领医疗队连续工作72小时,创下了单日救治伤员最多的纪录。

这段时期的蒋维平,虽然白发苍苍,但精神矍铄。他说过这样一句话:"革命需要医生,战士们需要照顾,我还能动,就要继续干。"在他的带领下,晋察冀军区的医疗队伍不断发展壮大,为革命事业作出了重要贡献。

四、建国后的医疗建设

1949年10月,新中国成立后,蒋维平被任命为华北军区后勤卫生部副部长。他立即着手组织开展军队医疗体系的重建工作。在他的建议下,军区成立了多个专科医院,将原本分散的医疗资源进行了科学整合。

1950年春,朝鲜战争爆发。虽然已经74岁高龄,蒋维平仍主动请缨参与战地医疗保障工作的筹备。他根据抗日战争和解放战争的经验,制定了一套完整的战地救护预案。这套预案后来在抗美援朝战场上发挥了重要作用,为数以万计的志愿军将士提供了及时有效的医疗救治。

1951年,蒋维平开始致力于军民医疗合作的探索。他提出"军医下乡"计划,组织军队医院的医护人员定期到农村义诊,并培训乡村医生。在河北省徐水县的试点工作中,军医们不仅为当地群众看病,还开设了医疗培训班,短短半年就培养出50多名乡村医生。

1952年,一场突如其来的传染病在华北某地区暴发。蒋维平临危受命,担任防疫指挥部总顾问。他根据多年的防疫经验,提出了"防、治、管"三位一体的防控策略。在他的指导下,疫情很快得到控制,这次防疫经验后来被推广到全国其他地区。

1953年,蒋维平开始着手编撰《战地医疗经验汇编》。这部著作集中记录了他半个多世纪以来积累的军医经验,特别是在艰苦条件下进行救治的各种创新方法。这本书后来成为军医院校的重要教材,被誉为"新中国军医的启蒙读物"。

1954年,为了推进中西医结合,蒋维平组织召开了首届军地医疗交流会。会上,他提出了"中西医优势互补"的理念,建议在军队医院设立中医科室。这一建议得到采纳后,军队医疗水平有了显著提高。

1955年,已经79岁的蒋维平仍坚持每周去医院查房。他特别关注年轻医生的培养,经常在查房时现场示范诊疗技术。他创立的"三段式教学法"——即"示范、实践、总结",成为军医培训的标准模式。

1956年,蒋维平开始总结整理基层卫生防疫工作经验。他走访了数十个村镇卫生所,实地考察农村医疗状况。基于调研结果,他提出了"预防为主、防治结合"的农村医疗工作方针,这一方针后来被写入国家卫生工作纲要。

1957年初,蒋维平主持编写了《基层医疗站工作手册》。这本手册用通俗易懂的语言介绍了常见病的诊治方法,配有大量实用的操作图示,成为基层医务工作者的必备工具书。

直到1958年去世前,蒋维平始终保持着工作热情。他在最后的日子里,仍在为完善军民医疗合作机制建言献策。他留下的大量医学著作和培养的众多医疗人才,为新中国的医疗卫生事业发展奠定了重要基础。这位从清末一直工作到新中国的老军医,用自己的一生见证了中国近代医疗卫生事业的发展历程。

五、蒋维平的医学成就与贡献

蒋维平在其漫长的行医生涯中,留下了丰富的医学著作和技术创新。他的《战地外科手册》记载了数百种急救方法,其中不少技术至今仍在使用。特别是他发明的"蒋氏固定法",使用竹片和棉布制作简易夹板,在战地条件下固定骨折伤员,挽救了无数将士的生命。

他在外科手术方面的创新尤为显著。1924年,他在河北省立医院首次采用改良式截肢术,大大降低了术后并发症发生率。这种手术方法随后在华北地区推广,成为当时外科界的标准术式之一。1935年,他又创造性地将中医跌打损伤的理论与西医外科技术相结合,开创了一种新的关节复位术,使众多受伤战士免于终身残疾。

在医疗教育领域,蒋维平开创了独特的"三段式"培训体系。第一段是理论学习,他编写了通俗易懂的教材;第二段是实践操作,由他亲自示范并指导;第三段是经验总结,要求学员归纳实践心得。这种培训方法培养出大批优秀医务人员,为新中国培养了第一代军医骨干。

抗战时期,蒋维平在极其有限的条件下进行医学研究。他利用野外采集的草药,研制出多种实用的消炎药物。其中,以当地常见的银花、蒲公英等草药制成的"复方消炎散",在战地医院广泛使用,有效降低了伤口感染率。他还根据战地救护经验,编写了《野战医疗手册》,详细记录了各种应急处置方法。

在医疗管理方面,蒋维平建立了系统的战地医疗网络。他将医疗站分为前线、中转和后方三级,建立起完整的伤员转运体系。这一体系在解放战争期间得到充分验证,显著提高了重伤员的存活率。同时,他还创立了"定期会诊制度",要求各级医院定期交流诊疗经验,促进医疗水平整体提升。

在公共卫生领域,蒋维平提出了"预防为主、群防群治"的理念。他组织编写了《农村防疫手册》,用简单易懂的语言介绍传染病防控知识。1952年,他主持制定的农村防疫工作条例,为新中国早期的农村卫生防疫工作奠定了基础。

晚年时期,蒋维平致力于中西医结合研究。他系统整理了在军医生涯中积累的中西医结合经验,编撰成《中西医汇通录》。这部著作详细记录了数百个中西医结合治疗案例,为后人探索中西医结合提供了宝贵参考。

在医德医风建设方面,蒋维平树立了榜样。他始终坚持"先军后己"的原则,在最艰苦的条件下都坚持为伤员诊治。他编写的《军医职责》一书,详细阐述了军医的职业操守和服务准则,对军队医疗队伍的建设产生深远影响。

蒋维平一生共发表医学论文数十篇,撰写专著十余部,培养学生数百人。他的许多医疗创新和管理经验,都被写入教材,成为军医院校的必修内容。他开创的多项诊疗技术和管理制度,为新中国医疗卫生事业的发展做出了重要贡献。