为什么会有很多人对唐朝的“黄巢起义”拍手称快呢?一个最主要的原因就是黄巢彻底地粉碎了一个阶级的政治垄断,结束了门阀时代。这个特殊的阶级叫门阀、贵族、功勋、权贵,它们的典型代表就是关陇集团,更具体一点就是唐代的“五姓七望”(五个姓氏、七个家族)。这种“拉皇帝下马”的行为极大地刺激了中低层仇富泄愤的心理,所以必然会有很多人为黄巢叫好的。

凡事皆有根源,长江和黄河不都找到了源头了吗?所以,要想真正了解的唐朝“五姓七望”,就必须要找到他们的祖源,要明白他们是如何开枝散叶的,这样才能知其然也知其所以然。

那么,“五姓七望”的发源地究竟在哪呢?隋唐的发源地都是北魏,“五姓七望"的发源地自然也在北魏,只是在北魏什么时候、在谁身上的问题而已。

咱们也不继续卖关子了,直接书接上回,帮大家顺藤摸瓜地把“五姓七望”的老祖宗给找出来。

话说北魏孝文帝全面推行汉化改革之后,一度化身于北魏的品控师,给北魏的各大阶级纷纷打上了等级烙印,结果鲜卑八姓当之无愧地成为了北魏的首批核心阶层。

可是不是说好的全面汉化吗?要是核心阶层没有汉人,那汉化个毛线呀!这跟现在讲男女平等一样,组织高层或多或少要给女性同胞安排几个位置嘛。

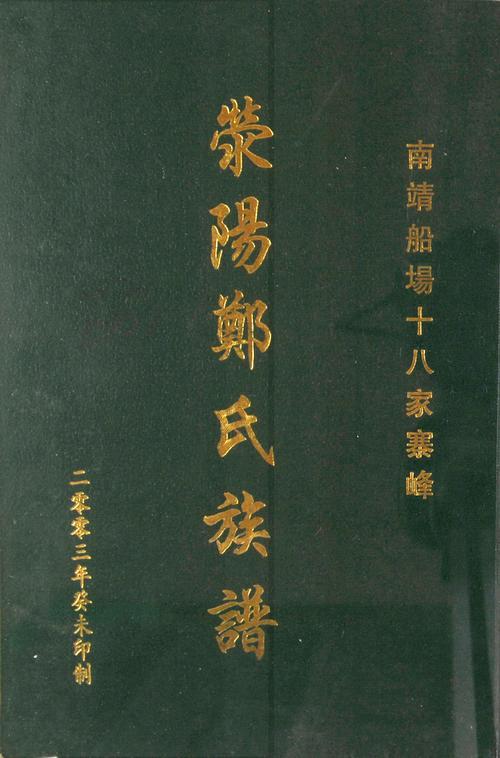

当时北魏评选出来的汉人最高阶层是谁呢?是北魏原先已有的“汉四姓”以及孝文帝一朝的政治显贵李冲一族。分别是:清河崔氏、太原王氏、范阳卢氏、荥阳郑氏和陇西李氏。

但是大家不要以为北魏就是领先满清一千多年,在自己的八旗之外又搞了个“汉五旗”,一个是正品,一个是高仿。人家孝文帝是咱们汉族人民的好朋友,非常厚道,为了不让“汉五姓”有任何尴尬,又从品控师变身为霸道媒婆。汉五姓是我们北魏皇室的定点联姻对象,是固定皇亲国戚,你们鲜卑八姓千万别欺负人家这些“外来人”哈!

魏主雅重门族,以范陽卢敏、清河崔宗伯、荥陽郑羲、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女以充后宫。陇西李冲以才识见任,当朝贵重,所结姻,莫非清望;帝亦以其女为夫人

比如孝文帝有六个弟弟,他这六个弟弟前面娶的媳妇全倒血霉了,都给我降级为妾,妻这个位置赶紧给我看着顺眼汉五姓家的闺女虚位以待。

因下诏为六弟聘室:前者所纳,可为妾媵

具体落实情况如下:咸阳王元禧娶了陇西李氏李辅的闺女;河南王元干(漏网之鱼)娶了代郡穆氏穆明乐的闺女;广陵王元羽娶了荥阳郑氏郑平城的闺女;颍川王元雍娶了范阳卢氏卢神宝的闺女;始平王元勰,娶了陇西李氏李冲的闺女;北海王元详娶了荥阳郑氏郑懿的闺女。

为啥会有河南王元干这只漏网之鱼呢?凡事不能做绝嘛!

那么,有一定的历史印象的朋友一定会纳闷了,汉人士族不是一直在北朝受压制吗?好不容易出了一个大咖崔浩,最后还被拓跋焘安排人用尿给呲死了,还被夷灭三族了。咋就突然成为了孝文帝心中的白月光了呢?

不急,咱们挨个来简单看一下他们的家族史!

第一位——清河崔氏。

清河崔氏,在汉末时期,他们家的崔琰就是天下名士,后来到了北魏时期,崔浩更是登顶了汉人代表的金字塔尖。底蕴、资历、业绩这些都是足够了的。

但是,后面崔浩遭遇了著名的“国史之狱”,清河崔氏几乎(因为也有漏网之鱼)被连根拔起。

到孝文帝评级为四姓时,清河崔氏的代表人物是崔宗伯。

魏主雅重门族,以范陽卢敏、清河崔宗伯、荥陽郑羲、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女以充后宫

这位爷是从哪突然冒出来的呢?他其实是出自清河崔氏的另一族系崔逞的长子这一支。崔逞在北魏刚进河北不久后就被拓跋珪干掉了,后面崔逞留在河北这一支还被彻底抹掉了。但人家崔逞当年就留了后手,只带着幼子在河北老家坚守,提前让四个儿子渡河跟慕容德跑了。

逞之内徙也,终虑不免,乃使其妻张氏与四子留冀州,令归慕容德,遂奔广固。逞独与小子颐在平城

崔氏虽然在青州也慢慢混成了大族,但青州后面也被北魏荡平了,所以崔逞的后人们兜兜转转又回到了北魏。这个时候正是冯太后跟便宜儿子拓跋弘不对付的时候,原本已经被摧毁根基的清河崔氏又借风而起,在短短20多年内混成了北魏“汉五姓”的提前批“汉四姓”之一。

可想而知,清河崔氏的再度崛起,背后是有贵人的,至于这个贵人是谁,咱们耐着性子往下看。

第二位——范阳卢氏。

范阳卢氏的始祖为是东汉名儒卢植,卢植的历史名号已经够响亮了,人家是配享孔庙的二十八位大儒之一,所以就过多介绍了。反正请记住,他们家的咖位够了。

但历经百年,稳打稳扎的范阳卢氏还是倒在了崔浩“国史之狱”那场政治风波之下,因为卢玄当年是中原首望,也是崔浩的外甥,还给崔浩出过很多主意。

真君十一年六月诛浩,清河崔氏无远近,范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏,皆浩之姻亲,尽夷其族

清河崔氏有漏网之鱼,范阳卢氏也有。卢玄长子卢度世因为国史之狱逃往到了高阳郡郑罴家中被藏了起来,郑罴的长子因为保护卢度世被刑虐致死,有点舍身救主的味道哈。后来拓跋焘南伐兵临瓜渡后赦免范阳卢氏,卢度世才回到平城又成了中书侍郎。

卢玄有五个儿子,嫡生的只有卢度世一人,而且卢度世死的时候官拜平东将军、青州刺史,也谈不上多显赫,但卢度世的次子卢敏也在20多年后被评定了为“汉四姓”的代表人物之一了。

同理,势单力薄的范阳卢氏背后也有贵人相助。

第三位——荥阳郑氏。

荥阳郑氏发迹自西汉大司农郑当时,一直到魏晋,都是妥妥的豪门大族。比如西晋时代,郑冲就是以开国元勋的身份官至太傅。

但是,跟前两家一个揍性,荥阳郑氏在五胡时代开始慢慢没落了,比如郑家此时的代表人物郑羲,曾祖父郑豁任前燕太常卿;祖父郑温任后燕太子詹事;但到他父亲郑晔那,就不出仕了。为啥呢?因为他们家是慕容家的铁杆,一方面不情愿端拓跋家的饭碗,另一方面是拓跋家也不会给他们多大的空间。

曾祖父郑豁,前燕太常卿。祖父郑温,后燕太子詹事。父亲郑晔,不仕

郑羲生于拓跋焘时代,但到拓跋浚末期(465年驾崩)才入仕成了中书博士。最后勉强混了个子爵、假(预备)宁朔将军,说实话,也不是高级别官员。

弱冠举秀才,尚书李孝伯以女妻之。高宗末,拜中书博士

可是,十多年后,人家荥阳郑氏也被提拔为“汉四姓”的顶级豪门了,背后也是有神秘力量的。

第四位——太原王氏。

这一家族咱们在讲东晋王坦之、王国宝、王恭等人的时候已经介绍得足够清楚了,就不复述了。

但是,太原王氏因为王国宝和王恭这对同族兄弟把东晋搞得乌烟瘴气,最后在南面不好混了,王家的独苗王慧龙一路辗转逃到北魏,在没有任何佐证的情况下,说自己是太原王氏后人,开始在北魏混官场了。

自云太原晋阳人

将就下

王慧龙后来因为跟北魏政治红人崔浩的弟弟联姻,而逐渐发迹,于440年被任为使持节、宁南将军、虎牢镇都大将,但没到任就死了。由其独子王宝兴继承爵位为北魏长社侯、龙骧将军。此后他们家没啥多余的记载了。

可是,不说咱们也能想象得出,崔浩家的姻亲能有啥高光机会?包括太原王氏最后代表人物王琼,也是前半生事迹不详的。

归根到底,太原王氏在北魏的崛起还是有神秘力量的。

“汉四姓”背后都有贵人、都有神秘力量,那有没有可能他们的贵人是同一位呢?巧了,还真就跟护龙山庄“天地玄黄”四位高手都服从于铁胆神侯一样,这四门显贵背后都得感谢同一位恩人——陇西李氏,或者更准确地讲,要感谢此时陇西李氏的舵手李冲。只不过他们不一定叫李冲义父,而是叫带头大哥。

所以,后世李二凤同志查看了氏族榜发现他们老李家不在C位就很生气,这是有历史渊源的。

相信有很多人对李冲这位大神迫不及待地想了解了解了,那就来吧!但要控制篇幅,所以会言简意赅一点!

李冲是西凉开国之君李暠的曾孙,他爸李宝兜兜转转到北魏讨饭吃了,后成为了北魏的镇北将军。但他爸死得早,李冲其实是他大哥荥阳太守李承带大的。

这个精神小伙因为既有能力又长得帅,后成为了冯太后的心头肉,是冯太后凤床上的常客。

唯我独尊的太皇太后的男朋友,能混得不好吗?但这不是关键!关键是李冲既能伺候好老的,也能伺候好小的。在冯太后去世后,迅速成为了孝文帝的铁杆心腹。孝文帝对李冲宠爱到了什么程度呢?叫别人是直呼其名,但称呼李冲则是称官职。另外,在孝文帝表演给冯太后哭丧的行为艺术期间,经常高规格接待李冲。而对其他人的态度是——没事别来烦我!

是时循旧,王公重臣皆呼其名,高祖常谓冲为中书而不名之。文明太后崩后,高祖居丧引见,待接有加

李冲是冯太后时期“三长制”的总设计和执行官,到了孝文帝全面推行汉化改革时,人家已经变成了“秦孝公身边的商鞅”了。

及议礼仪律令,润饰辞旨,刊定轻重,高祖虽自下笔,无不访决焉。冲竭忠奉上,知无不尽,出入忧勤,形于颜色;虽旧臣戚辅,莫能逮之,无不服其明断慎密而归心焉。于是天下翕然,及殊方听望,咸宗奇之

李冲并不是纯粹靠裙带关系上位的,人家是有实际工作能力的。北魏所有的礼仪构建和制度设计几乎全靠李冲。且他精力极其旺盛,处理文件和基建设计的文案堆满办公桌却从来不知疲倦应对如飞。大家想起谁了?我是想起南边的刘穆之了!

冲机敏有巧思。北京明堂、圆丘、太庙,及洛都初基,安处郊兆,新起堂寝,皆资于冲。勤志强力,孜孜无怠,旦理文簿,兼营匠制,几案盈积,剞劂在手,终不劳厌也

另外,咱们之前也介绍过李冲各种配合孝文帝演戏的一些情节,就不再复述了。总之,孝文帝也是对李冲爱不释手、信任有加的。

高祖亦深相仗信,亲敬弥甚,君臣之间,情义莫二

但是大家一定要记住,这位爷的人生模板大家学不来的,也不要去乱学哈,容易出问题。举个例子,孝文帝和冯太后骨子里是水火不容的关系,但李冲却能两头吃香,这一点就很瘆人。

李冲是冯太后和孝文帝两朝汉化改革的急先锋,比如汉文帝那遭到普遍反对和仇恨的改革官制爵位,李冲都是急先锋、牵头人。包括迁都等其他一系列汉化动作。

及改置百司,开建五等,以冲参定典式

李冲为啥要这么积极呢?其实他就是想干成当年崔浩没有干成的事情,他要成为北魏官僚系统的汉人祖师爷,最后甚至能取而代之。

事实证明,李冲这个人对“权”、“利”和“名”的理解和运用确实达到了宗师级别,不是崔浩之流能够媲美的。这家伙是司马懿那个级别的选手。

比如他在被冯太后包养了之后,瞬间有钱了,但各种表示自己对钱不感兴趣,逮到机会就到处发红包,还到处烧香搞慈善、资助寒门搞慈善。

冲为文明太后所幸,恩宠日盛,赏赐月至数十万,进爵陇西公,密致珍宝御物以充其第,外人莫得而知焉。冲家素清贫,于是始为富室。而谦以自牧,积而能散,近自姻族,逮于乡闾,莫不分及。虚己接物,垂念羁寒,衰旧沦屈,由之跻叙者,亦以多矣。时以此称之

啥意思呢?我的一桶金包括我后面的所得其实不大光彩,但我要用种种慈善、福利行为去挽回我的名声。但我也不是乱捐乱赠,我其实同时也在到处种草。那些受我资助、被我提拔的寒门,最后会愿意把命交给我的。

继续来看看李冲的结党手段吧!他家的所有亲属几乎都有官爵,一家俸禄每年达到万匹以上,他亲近的哪怕痴呆聋哑也能破格领官。大家又想到了谁呢?我想到了后世的李中堂。我是能臣也是权臣,我不任人唯亲,难道叫我任人唯疏?

然显贵门族,务益六姻,兄弟子侄,皆有爵官,一家岁禄,万匹有余;是其亲者,虽复痴聋,无不超越官次。时论亦以此少之

这位李大神后面是怎么死的呢?大家一定想不到,他是被气死的。大致原由是:李冲曾大力提拔了一个在仕途上极度不得志的人,这个人叫李彪,后来当了任了中尉兼尚书,成了孝文帝的心腹重臣。然后得志的李彪便把李冲这个恩人当回事了,让李冲感觉特别恶心和愤怒。后来,李冲与孝文帝另一位改革左右手任城王元澄以李彪傲慢无礼之由将其逮捕并亲笔上奏弹劾,言辞激烈,还作为推荐人自我请罪。可李冲终究过不了自己的心理关,我翻云覆雨一生,怎么培养了这么大一只白眼狼呀?我眼瞎呀!我痛心呀!我还敢相信谁呢?就这样把自己活活气死了。

大家也不要觉得李冲的格局和心眼小,有些人是有各种洁癖的,他们是要求极致完美的。

但大家真的读懂了李冲最终被活活气死这件事情了吗?如果一个人习惯性被冒犯,他会被气死吗?李冲能被活活气死,说明在北魏已经有很长时间没人敢惹他生气了!因为他是孝文帝背后的那个能干的、柔顺的、无孔不入的、网络密布的潜在大佬,他说的话孝文帝都听。

理顺了上述这些来龙去脉,大家才能真正明白李冲为何能凭一己之力把“清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏”这四个已经有点落魄的家族扶持成北魏的四门汉人显贵。当然具体操作过程,咱们要到下一篇文章再详细介绍。

最后,漫无边际地跟大家帮助消化一下吧。《封神榜》中是不是有各路高光神仙?比如杨戬、哪吒等等。但即便人家姜子牙最后自己没捞到个正式编制,但是各路神仙见到姜子牙都得自降身份。搁北魏汉四姓和李冲(陇右李氏)这,大抵也是这个历史。我没进编,但是你们的编制都是我给的。

所以后来在唐朝,“五姓七望”中的其他家族搁那装,不愿跟人家李唐皇室通婚,确实挺让人恶心的。要饮水思源呀!你们飞升了,怎么能鄙视你们祖师爷的嫡传(你们也甭管老李家是不是蹭陇右李氏的流量)呢?