“天哪,这么多钱!这可不行!”杨树达的妻子看到药瓶里塞着一大叠钞票,惊讶得说不出话来,立刻转头看向丈夫。杨树达一向正直,得知学生毛泽东送来500元后,原本笑容满面的他,脸色立刻变得严肃起来。

“润之啊,赚钱要讲究正当途径。你以前只是一师的学生会主席,如今可是整个中国的主席,这么大笔钱从何而来?”

【“你以后还有机会,这次就让我一回。”】

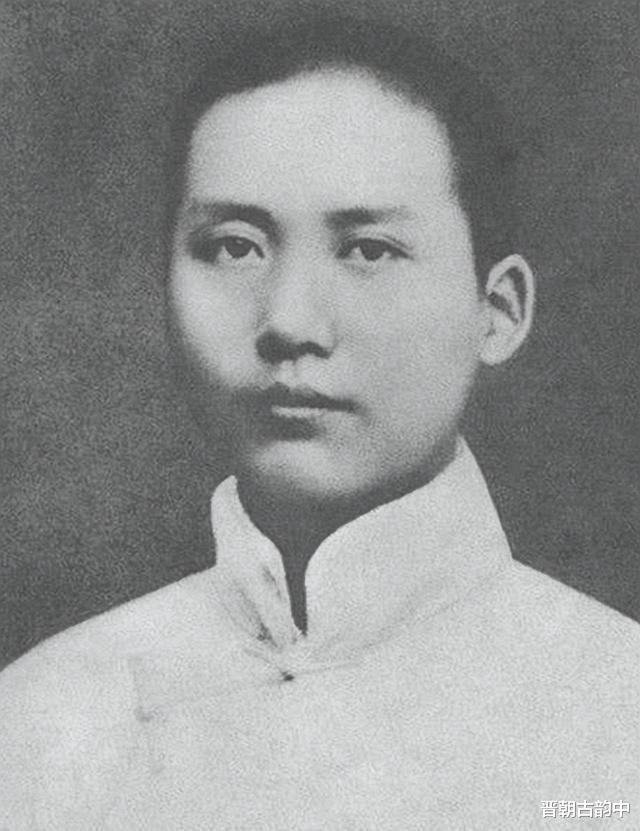

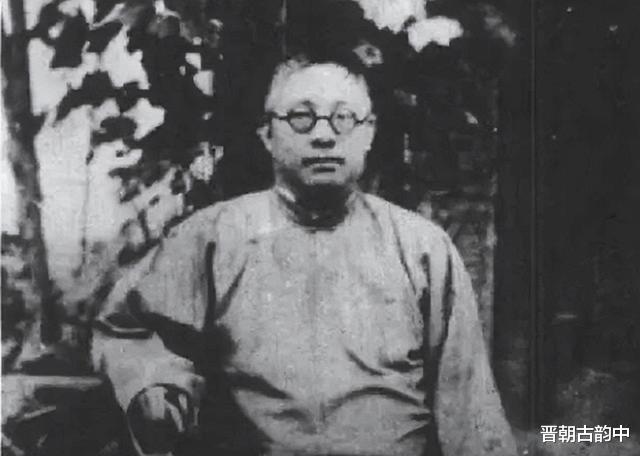

1955年6月,毛主席邀请老同学周世钊,一同前往拜访他们的老师杨树达先生。杨树达曾是毛主席在湖南求学时的文字学老师。1915年,袁世凯企图当皇帝,并接受了日本提出的“二十一条”,这一行为激起了全国人民的强烈反对。

杨树达得知此事后,满腔怒火,立刻写了一篇文章痛斥日本对中国的侵略行径。毛主席读了这篇文章后深受触动,从此便时常向杨树达请教关于日本的各种问题。

那年夏天,毛泽东同志因天气炎热,在揭露袁世凯时中暑了。幸好有杨树达悉心照料,亲手喂药、用酒精擦拭帮他退烧,两人关系就像亲人一样。病情好转后,毛泽东同志马上又投入了革命工作。

从那以后,杨树达对毛泽东这个"两袖清风却胸怀天下"的学生格外器重,在他身上,杨树达看到了国家的未来。谁曾想这个学生后来成了新中国的领导人,还能如此轻松地捐出这么大一笔钱。

这让一直敬重毛主席的杨树达心里特别不是滋味,他想不明白,毛主席和那些贪得无厌的国民党官员到底有什么不同。

在场的人都没想到,这位老教授竟直接向毛主席发问,语气如此严肃,原本热闹的场面一下子安静了。站在旁边的周世钊了解老师的性格,赶紧上前打圆场。

杨先生,您尽管放心,润之还是当年您教我们时的样子,虽然口袋里没装一分钱,但心里装的却是整个天下。现在他所有的收入和支出都交给党组织处理,自己身上依旧不揣一文。

毛主席听了周世钊的话,十分恭敬地向老师解释,这些钱都是自己写文章赚来的稿费,今天买药用的就是这些钱。他说:“我写的文章和说的话,都是您教我的,这些钱里也有您教育我们付出的辛苦,按劳取酬,这些钱也应该是您的。”

周世钊和毛主席一番解释后,杨树达的紧张情绪慢慢缓解了。特别是听到“按劳分配”这个词时,他顿时眉开眼笑,忍不住开怀大笑:“太好了,太好了!润之啊,你能这么想这么做,真是国家的大好事!”

杨树达一时兴奋,话匣子打开说个不停,结果猛地咳嗽起来,场面顿时有些慌乱。毛主席见状,赶紧走过去,轻轻扶住杨树达,用手在他胸口顺了顺,帮他缓过气来。接着,毛主席弯腰拿起痰盂,接住了老师咳出的痰液。

杨树达看到这情形,赶紧抓住毛主席的手,一边咳嗽一边让他赶紧把痰盂放下。可毛主席就是不听,稳稳地端着不撒手。在场的人都愣住了,纷纷站了起来。周世钊想上前接过痰盂,却被毛主席用手肘拦住了。

这次你先让给我吧,下次还有机会轮到你。

杨树达剧烈咳嗽后,吐出了几口带血的浓痰。抬头发现毛主席正拿着痰盂站在一旁,他赶忙不好意思地请主席放下痰盂。毛主席却说,一日为师,终身为父,学生为老师端痰盂是应该的。说完,便端着痰盂向门外走去。

毛主席准备去倒痰盂,大家赶紧伸手想帮忙,他却坚持自己来,还特意提高声音说,平时自己的痰盂都不让别人碰,说是原则问题,今天给老师倒痰盂,这是老祖宗定下的规矩。

说完,他脸上挂着胜利者的微笑,径直走向水龙头,弯下腰开始仔细清洗痰盂。身后的工作人员看到这一幕,都忍不住流下了感动的泪水。杨树达靠在躺椅上,指着毛主席的背影,自豪地说道:

润之啊润之,这么多年过去了,你还是老样子,说话滔滔不绝,内心充满热情,身上始终带着一股无法阻挡的锐气!

毛主席刚把痰盂收拾干净,就陪着老师聊了起来。直到工作人员提醒他晚上还有个会,他才不得不离开。临走时,杨树达紧紧握住毛主席的手,语重心长地说:“老百姓是国家的根基,人才是国家的希望。赢得民心,天下就安定;得到人才,国家就兴旺。”

毛主席被老师的关心打动,亲手为老师整理好胸前的毯子,紧紧握住老师瘦弱的手说道:“老师的教导,我一辈子都记在心里。等下次到长沙,我一定再来拜访您,还要请您看我游水呢。”

【“还记得当年驱逐张敬尧么?”】

那年9月,得知杨树达健康有所恢复,毛主席就请他去北京参加学术会议。正好赶上中秋节,毛主席在丰泽园为老师摆下宴席,还叫来了徐特立、章士钊等人一起作陪。大家寒暄过后,毛主席又聊起了当年赶走张敬尧的往事。

1918年,皖系军阀张敬尧带兵大规模入侵湖南,打着"都督"的旗号在湖南各地肆意横行,烧杀抢掠,坏事做尽。当地百姓苦不堪言,背地里都叫他"张毒"这个绰号。

毛主席那时发起了“驱张运动”,他安排人前往上海,寻求外省的支持一起行动,并发动长沙的2000多名老师和学生集体罢课。随后,毛主席又让各个领域选出代表,前往北京对张敬尧提出控诉。

1919年12月,在毛主席的带领下,湖南各界派出了三支队伍前往北京。第一支是由毛主席亲自带队的湖南公民代表团,第二支是由罗教铎和杨树达领导的湖南教职员代表团,第三支则是由柳敏和李思安负责的湖南学联代表团。

因为罗教铎和杨树达曾是毛主席的老师,而柳敏和李思安又都加入了"新民学会",所以毛主席顺理成章地担任起了三个代表团的统筹联系人。

那时有人劝杨树达别去北京,可他却坚定地表示:"既然认定了这条路,就必须走下去,我已经下定决心了!"此刻,他只想与心爱的学生们并肩作战,共同面对挑战。

湖南“驱张”代表团一到北京,就迅速与各方正义力量取得联系,包括政府内部的官员,声势迅速扩大。12月28日,毛主席等人在湖南会馆前组织了一场旅京各界公民大会,上千人到场,要求在场的议员为“驱张”行动提供担保,议员们最终只能表态支持。

我们承诺全力负责驱逐张敬尧,如果无法实现这一目标,整个团队将集体辞职,向湖南人民谢罪。

1921年1月28日,驱张代表团和一群北京学生聚集在新华门外,那里是军阀政府的办公地点。毛主席、罗教铎、杨树达等六位代表带头闯了进去,他们大声喊着口号,要求见总理靳云鹏,却和拿着刺刀的守卫僵持了三个多小时。

回忆起那段经历,毛主席提到他当时还担心杨树达的身体撑不住。杨树达则说,那时候他一点不觉得冷,脚也没发麻,反而是心里的火气越来越大。

看到请愿的人群迟迟不肯离开,一位自称总理秘书的人走了出来,把毛主席、杨树达、罗教铎等六位代表带进了办公室。杨树达一进门就猛拍桌子,怒气冲冲地质问秘书长:湖南来了这么多学生,为什么不见?湖南的问题闹得这么严重,为什么还不处理?

其他代表也纷纷指出张敬尧在湖南犯下的种种恶行,坚持要见靳云鹏。秘书长被大家说得无言以对,只能让秘书打电话找靳云鹏,可最终也没联系上。

毛主席和杨树达等六人先走一步,把情况告诉了请愿的群众。大家一听就火冒三丈,马上组织起游行队伍,直奔靳云鹏的住处。靳云鹏怕自家遭殃,赶紧派副官于化龙出去迎接。

六位代表直接向靳云鹏提交了《上靳氏书》,靳云鹏当时答应一周内会给出回应。这不过是他的拖延策略,一周过去后,代表们不仅没能见到他,他的住所还被军警封锁,禁止任何人靠近。

毛主席和代表团早就预料到这种局面,为了增强宣传效果,赢得公众支持,向军阀政府施加压力,他创办了平民通信社,并亲自担任社长。通信社的办公地点选在北长街的福佑寺,毛主席把正殿当作办公室,连敬神的香案也成了他的办公桌。

有一天,杨树达得知张敬尧为了洗脱罪名,拉拢了一批腐败官员和地方名流,组成了一个支持他的团体,跟反对他的代表团对着干。他跑去向毛主席报告,却看到毛主席正坐在寺庙的香案上,专心致志地写着揭露张敬尧的文章,忍不住笑出了声。

“菩萨保佑,我来给您上香了!”

"主席,您是怎么寻到这儿来的?"毛主席听到笑声抬头一看,原来是恩师杨树达。老先生打趣道,这儿可是有福星高照,我还能找不着路吗?

从那以后,杨树达就常往福佑寺跑,和代表们一起商量对付张敬尧的事。大家齐心协力,通过平民通信社每天能向全国发布150多条消息。很快,张敬尧就成了众矢之的,走到哪儿都被人唾骂。

仅仅几个月后,湘军就动用了武力,迫使张敬尧不得不离开湖南。

在这次驱张运动中,毛主席发现了杨树达身上那股"爱憎分明、勇往直前"的劲儿,而杨树达也对毛主席那种"胸怀天下、文人风骨"的气质记忆犹新。这么一来,他们不仅是师生关系更进了一步,还多了一份并肩作战的战友情。

【“只要润之打个招呼,我就重返新华门”】

毛主席回忆起过去驱逐张敬尧的事,感慨地说,党内未来也许会出现像赵敬尧、王敬尧这样的人,真到那一天,还得请您来新华门,把这些各种类型的张敬尧赶走。杨树达听后情绪激动地回应:

只要主席一声招呼,我立刻就能回到新华门工作,到时候可别嫌弃我年纪大了。

杨树达先生和毛主席的一番谈话,逗得在场所有人哈哈大笑。谁都清楚,以杨先生的为人,只要主席发话,他肯定二话不说就答应。

1935年,杨树达得知毛主席带领红军突破蒋介石几十万大军的封锁,穿越雪山草地,为抗日而北上,他兴奋不已,在日记里写下了一首诗,表达要跟随毛主席抗击日本侵略者的坚定决心。

"七七事变"爆发后,杨树达不甘心在日本人的统治下忍辱偷生,果断放弃了清华大学的教职,带着全家返回湖南老家,在湖南大学担任教授兼文法学院院长。西安事变过后,徐特立来到长沙宣传抗日时,专程拜访了杨树达,向他传达了毛主席的问候和敬重之情。

1945年日本投降的消息传来,全国上下都沉浸在喜悦中,杨树达也和所有人一样,兴奋得彻夜难眠。不过,作为一位历史学者,他在高兴的同时,心里也隐隐有些担忧。

这些年来,他亲眼见识了蒋介石的为人。现在抗战结束,他担心蒋介石会像过去那样,对曾经一起奋战的共产党人和革命群众下毒手。听说毛主席要亲自去重庆谈判,他不由得为这位学生提心吊胆,生怕毛主席会遭到蒋介石的暗算。

他在报纸上看到毛主席写的《沁园春·雪》后,对这位领导人的远见卓识更加敬佩不已。

正如杨树达所料,蒋介石刚签署和平协定,就在美国撑腰下发动了内战。杨树达回到离别八年的长沙,目睹百姓深陷战火之苦。他毅然决然地加入了反蒋斗争,就像当年驱逐张敬尧时一样坚决。

1949年,国民党在大陆的统治已经摇摇欲坠,共产党领导的群众运动声势越来越大。杨树达作为代表之一,前往长沙面见国民党驻军司令陈明仁。他通过讲道理、诉真情,打动了陈明仁的爱国爱民情怀,最终促使陈明仁与程潜一同起义,实现了湖南的和平解放。

新中国成立之初,杨树达积极响应毛主席的号召,毅然送儿子参军。尽管年纪大了,身体也不太好,他仍然坚持学术研究,出版了18本专著。他还担任了湖南文史馆馆长、中国科学院哲学社会科学部委员,并当选为湖南省第一届人大代表。

新中国成立后,杨树达多次给毛泽东主席写信,主席也亲自写了三封回信,还在长沙与他见了两次面。

有一次,杨树达在杂志上看到湖南大学文学院院长杨荣国写的一篇学术论文,发现里面有不少问题。杨树达这个人向来对人对事都很较真,所以他直接向湖南大学提出,应该撤掉杨荣国的院长职位。

湖南大学没有听取杨树达的意见,杨树达就写信向毛主席反映情况。之后有位教授指出杨树达的处理方式不够妥当,认为对杨荣国应该以批评教育为主,而且杨荣国已经承认错误,直接要求撤职的做法不太合适。

有人提醒杨树达后,他也意识到自己提出的建议太过极端,于是又给毛主席写了封信,主动承认了错误。毛主席在回信中对杨树达这种敢于认错的精神表示赞赏。

1954年11月,毛主席等领导到长沙考察,特意让人请来了杨树达。两人自上次分别后,已经整整34年没见。毛主席一见到杨树达,立刻握住他的手说:

你还记得我吗?收到了你的两封信,已经回了一封。

杨树达兴奋地说,信早就收到了。他们聊了很长时间,还一起吃了顿饭。之后,杨树达又给毛主席写了封信,还把自己写的几本书寄了过去。毛主席特别开心,专门写了回信向老师表达谢意。

1955年的中秋节,杨树达过得特别开心,那是他这辈子最难忘的一次,也是他最后一次见到毛主席。第二年二月,杨树达在长沙去世,消息传到北京,毛主席十分难过,亲自发电报表示哀悼。

听到树达先生去世的消息,我感到非常难过,专门发去电报表示哀悼。

在毛主席的关怀下,湖南社会各界为杨树达先生举办了一场庄重的送别仪式,并将他的墓地安置在岳麓山上,使先生的高尚品格与精神永远留在这座雄伟的山峰之中。