黄维被俘后,国民党的大势已去,这事儿说来话长,得从头说起,那会儿战局急转直下,谁也没想到会是这个结果。

黄维那会儿被困在双堆集,日子不好过,吃的喝的都快没了,可他还是硬撑着,心里想着总得有办法突围。他信任的部下廖运周,其实是共产党的人,这事儿黄维压根不知道。廖运周跟黄维说,突围的时候把18军留下当预备队,黄维听了觉得有道理,还夸他是好同学。谁成想这一步棋走错了,直接把突围计划给搅黄了。

黄维那会儿还蒙在鼓里,觉得廖运周挺为他着想的。等到12月15日晚上,黄维又下令突围,这回他跟胡琏、吴绍周分别坐了三辆坦克。结果呢,还是没逃掉,被解放军给堵住了,就这么被俘虏了。黄维从大将军变成了阶下囚,这转变来得太快,他一时间都没缓过神来。

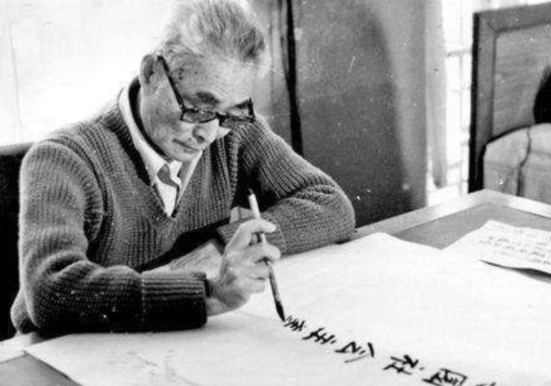

被俘后,黄维被送到了功德林去改造。刚开始他可不服气,啥话都听不进去,整天跟共产党对着干。后来周总理亲自来做他的工作,再加上共产党的优待政策,黄维慢慢地开始认识到自己的错误了。这个过程可不短,整整用了27年时间。

有人说黄维是草包笨蛋,这话传到他耳朵里,他可不乐意了。黄维觉得,换谁来也未必比他强,说不定下场还不如他呢。他记得清清楚楚,在双堆集的时候,部队连吃的喝的都没有了,可他还是带着大伙儿坚持了28天。虽然最后兵团全军覆没了,但黄维觉得自己已经尽力了。

其实啊,与其说是黄维败了,不如说是整个国民党败了。黄维被困的时候,最让他寒心的不是没吃没喝,而是国民党的腐败无能。他亲眼看着几十万民工推着小车给解放军送稀饭馒头,自己这边的兵却只能啃树皮。虽然国民党也派飞机空投了些补给,但有不少还落到了陈毅和粟裕的阵地上。

解放军那边士气高涨,个个都不怕死。黄维看在眼里,急在心里,可又无可奈何。在这种情况下,他能带着部队坚持这么久,已经很不容易了。所以外面那些说他是草包笨蛋的话,他是打死也不认的。

黄维被俘后,他的家人都不敢多问这事儿,生怕刺激到他。好在时间久了,黄维自己也愿意提起来了,一些事情也就慢慢清楚了。其实黄维心里明白,他们失败不是因为个人能力不行,而是整个国民党的制度已经烂透了。

黄维在功德林改造的日子不好过,但他慢慢地开始反思自己的过去。他想起在双堆集的那28天,部队连吃的喝的都没有了,可大家还是咬牙坚持着。虽然最后还是失败了,但黄维觉得自己已经尽力了。这段经历成了他一生的遗憾,也成了他反思的起点。

周总理亲自来做黄维的思想工作,这让黄维很受触动。他开始意识到,自己过去的很多想法都是错的。但这个转变过程并不容易,整整用了27年的时间。在这27年里,黄维经历了从抵触到接受,从怀疑到认同的过程。

黄维的经历其实反映了那个时代很多国民党将领的命运。他们中有人选择了继续抗争,有人选择了投降,还有人像黄维一样被俘后经历了长期的改造。每个人的选择背后,都有着复杂的原因和考虑。

黄维被俘后,对国民党其他将领产生了很大影响。有些人开始动摇,有些人更加坚定了继续战斗的决心。但无论如何,黄维的被俘都标志着国民党在大陆的统治已经到了尽头。

回顾淮海战役,最让黄维感慨的是民众的支持对战争走向的决定性作用。他亲眼看到数十万民工为解放军运送物资,而自己这边却连基本的给养都保证不了。这种鲜明的对比,让黄维深刻认识到了民心向背的重要性。

黄维后来常常思考,如果当时国民党能得到像解放军那样的民众支持,结果会不会不一样?但历史没有如果,民众的选择其实已经预示了这场战争的结局。

共产党对待战俘的政策,对黄维产生了深远的影响。从最初的抵触到后来的接受,黄维经历了一个漫长的思想转变过程。这种政策不仅改变了黄维个人,也为国家的统一做出了贡献。

黄维的经历,其实是很多国民党将领的缩影。通过对他们的教育改造,共产党不仅瓦解了国民党的军事力量,也在思想上争取了这些人。这种做法对于稳定新中国的政权起到了重要作用。

黄维的经历给我们留下了很多思考。作为一个失败者,他的反思和认识过程,对我们理解那段历史有着重要意义。同时,他的经历也给现代军事战略提供了很多启示,特别是在民心争取和战俘处置方面。

特赦后的黄维,对两岸关系有着自己的看法。他亲身经历了国共两党的统治,对两种制度有着深刻的认识。虽然他没有公开发表过什么言论,但他的态度和选择,某种程度上反映了那个时代很多人的心路历程。

黄维的家人对这段历史一直讳莫如深,生怕触碰到黄维的伤疤。但随着时间的推移,黄维自己反而能够坦然面对这段历史了。他的家族后人对这段历史的态度,也从最初的回避到后来的客观看待,这个过程其实反映了整个社会对这段历史认知的变化。

黄维的经历,给他的家族留下了深深的烙印。他们既要面对家族荣耀被打破的事实,又要学会在新的社会环境中生存。这种复杂的心理状态,其实是很多原国民党高级将领家庭的共同经历。

虽然在淮海战役中失败了,但黄维在其他战役中还是展现出了不俗的军事才能。只是在那个特殊的历史时期,个人的能力往往会受到各种因素的限制。黄维的失败,某种程度上也反映了国民党军队在体制和思想上的落后。

黄维后来常常反思,如果当时的条件再好一些,结果会不会不一样?但他也明白,历史的发展有其必然性,个人的力量在大的历史潮流面前往往显得微不足道。