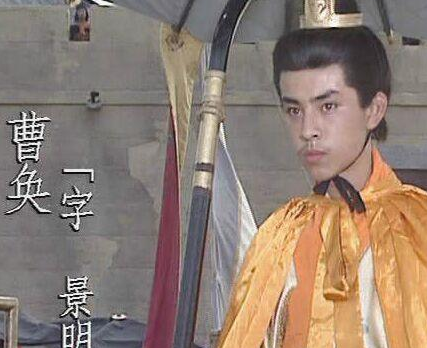

三国时期魏国的最后一位皇帝,其统治时期(260-265年)虽然短暂,但在中国历史上占有一席之地。作为曹操的曾孙,曹奂的登基是在一个动荡的政治背景和复杂的权力结构中进行的,这一时期也标志着三国时代的终结和晋朝的开始。

曹奂年幼继位,面临着巨大的政治挑战。这一时期,真正的权力已经落入了司马昭等权臣的手中。作为一位象征性的皇帝,曹奂的统治权力受到极大限制,他的角色更多地是作为司马昭巩固其权力的工具。

在曹奂的统治期间,魏国的政治和社会结构经历了深刻的变化。权臣的影响力日益增强,皇帝的地位日渐名存实亡。这种权力结构的变化,反映了三国时期晚期政治动荡和社会变迁的特点。

尽管曹奂的政治影响力有限,他的统治时期仍然是三国历史的重要组成部分。在这一时期,魏国内部的斗争和外部的威胁继续存在,包括与蜀汉和东吴的关系紧张。曹奂虽然无法直接参与这些政治决策,但他的存在象征着魏国皇室的延续。

曹奂的个人特质在历史记载中并不突出,但作为一个年轻的皇帝,他的形象仍然具有一定的历史意义。他的统治虽然被权臣所控制,但他也见证了一个时代的结束和另一个时代的开始。

265年,随着司马昭之子司马炎的登基,曹奂被迫禅让,这标志着魏国的正式结束和晋朝的建立。曹奂的退位,不仅是个人命运的转变,也是中国历史上一个重要的时刻,标志着三国时期的终结。

总体而言,曹奂作为三国时期的最后一位皇帝,他的统治虽然短暂,但在历史上仍具有重要意义。他的故事反映了三国时期晚期的政治特点和社会环境,也是这一动荡时期的历史见证。