南北朝期间,如果要从所有帝王之间搞个顶级聪明人排行榜,南朝刘宋的刘骏和北朝北魏的云宏,应该都是毫无争议地可以上榜的。只是这两个人的聪明劲用到了不同的方向,所以没法相提并论。

相比于把权谋之术运用到炉火纯青程度的刘骏,其实高开低走的云宏可能更具有警世价值和借鉴意义,所以单独来深聊一下元宏这个人。

北魏的权柄在常太后死后,短暂地回到了拓跋浚手里,但是拓跋浚还没来得及大展宏图、收拢权力,就急匆匆地去见阎王了。当时他的接班人拓跋弘年龄尚小,冯太后便依靠一系列高水准的大嫂操作,掌控了北魏的至高权力。

但是,自古以来,政治游戏都是对女性不太友好的,冯太后一开始也并不想抛头露面,能够做一个西汉时期吕雉、窦漪房那样的老太太,幕后掌局,然后闲暇之余跟男朋友们在后宫风花雪月一下。那便是极好的岁月了。所以在467年拓跋弘生下长子拓跋宏之时,冯太后便还政给拓跋弘了。孩子,你已经成家立业了,老妈就不站在前面招人非议了,你要当好这个家。

可是拓跋家的基因里就自带不屈的烙印,拓跋弘掌权之后,各种另开服务器跟他后妈冯太后打擂台,最后被冯太后给弄死了。你小子既然不甘心当我的代言人,那我就自己给自己代言。冯太后第二次站到了北魏的政治前台。

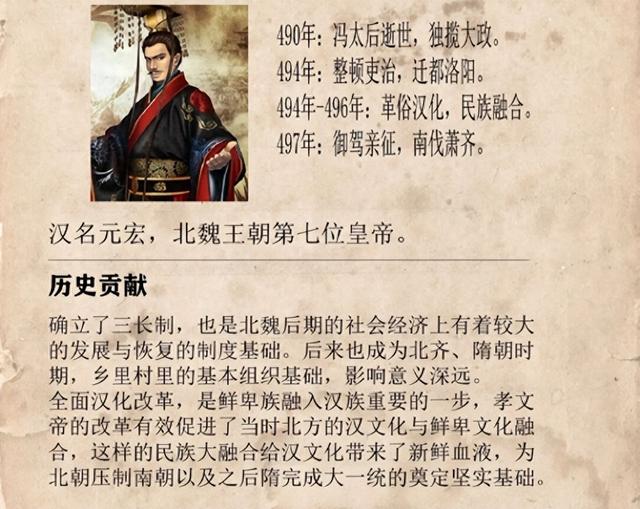

冯太后是490年死的,也就是元宏同志在23岁之前都是活在他皇奶奶的阴影之下。虽然期间他也尝试过调皮一下,但终究是翻不出如来佛的手掌心,被冯太后各种吊打。具体证据就是冯太后中间有几次想废了他的地位,但最后被人给劝住了。当然还有元宏各种被体罚的记录也能说明问题。

从中我们也可以看出,元宏这孩子从小就是一个小机灵鬼。自己的亲爹亲妈都死在了这个跟自己并没有血缘关系的皇奶奶手里,可她却一直是自己的监护人,或者就是权力禁锢咒。元宏对冯太后的感情必然是很复杂的,所以当他有一定的自主能力之后,也必定会去试探冯太后的底线和实力。这是一种聪明的选择。

但这还不是元宏一开始就让人高看一眼的地方,他真正让人感觉这孩子不简单的是,他多次把冯太后惹毛了却依然能保留帝位,要知道冯太后可不是什么省油的灯,狠起来也是杀人不眨眼的角色。这说明这孩子的权力试探是相当有分寸的。我要各种试探去寻找出路,但我随时都能点到为止,绝对不把对方激怒到要对自己痛下杀手。这种分寸感,没有一定的天赋是很难掌握的。

试来试去,元宏得出了一个结论:姜还是老的辣,自己不是皇奶奶的对手。自己想从少林寺下山,可是冯太后就是一个功力深不可测的少林方丈,还有达摩院、罗汉阵、十八铜人等给她保驾护航,自己根本没法硬闯。

既然硬闯出师不行,那该怎么办呢?那就只能师父去世后,名正言顺地继承衣钵嘛!

那么要想名正言顺且顺利稳妥地继承冯太后的政治衣钵,该如何是好呢?元宏的示范还是教科书级别的,在冯太后去世后,他用持续时间特别长久的一系列哭得撕心裂肺的表演,像世人高调宣布了:我是我皇奶奶一手培养出来的,我是感恩的,我是会坚持皇奶奶的路线一百年不动摇的……

云宏为什么要这么干呢?因为虎死不倒威!冯太后掌控北魏权柄20多年,留下来的政治余热是非常强大的,如果元宏过于急切地想自主掌权,会非常容易打草惊蛇并引发强烈的反抗的。他这是在扮猪吃老虎。

也就是说,元宏这孩子是其实非常理智且聪明的,是知道胳膊拧不过大腿的情况下要怎么去求生存和发展的。

但是这孩子最后还是没有逃脱过人性的制裁,前面20多年都走得挺好,后面几年却走得有点太急了。这其实是很多年轻人都要共同经历的一次渡劫,青少年时期太过于压抑了,一旦进入一个相对宽松的环境,总是容易在不经意间变得难以自控、自律起来。

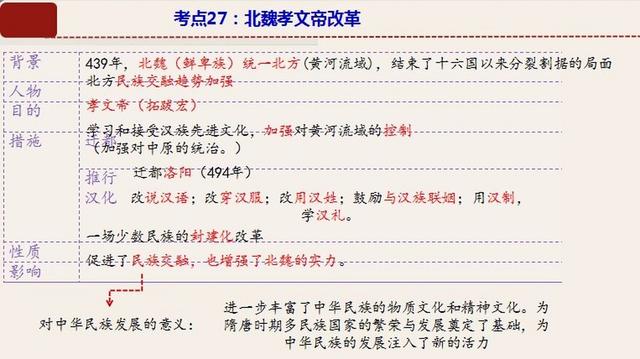

元宏在装了三年之后,终于不想装也了也装不下去了。一辈子活在冯太后的阴影里,让他一刻也不想耽误地要给北魏去冯太后化了。他开始大力、全面推行北魏的彻底汉化改制了。

其实改制这种事情,相当于一个人脱胎换骨,它是急不来的,必须要要阶段性的步骤和要求来的,走急了就容易出问题。从蛇进化成蛟可能要经历上千年的不断修炼,怎么能急于求成呢?实事求是地讲,当时的北魏是比较适合冯太后构建的“胡汉双轨制”的——武功方面还是依赖于核心阶级代人集团,但文治方面则适当地偏向于汉人士族集团,双方互相牵制平衡,然后再慢慢双向渗透,等到若干年后,彻底汉化的趋势更加不可阻挡的时候,再顺势去推动全面汉化工程。

可是在冯太后去世的第三年,元宏就不迫不及待地大刀阔斧起来。因为他之前一直伪装得很好,让人觉得他是冯太后的乖巧接班人,所以代人集团根本就对他没啥防范或者说防范级别不够,结果被他打了一闷棍——借爵位制度的改革大肆地剥夺了代人勋贵的军权。

剥夺军权这事是非常有讲究的。因为军权在国家没有统一或者运行不够稳定的情况下,它就是国家的核心竞争力或者叫基本保障力,它是不能乱动的,动了就会引起强烈反噬。比如代人集团,人家跟着你们拓跋家奋斗了上百年,现在天下尚未一统,你元宏就强行剥夺了他们的军功世袭权,他们再迟钝也能反应过来,你元宏是准备卸磨杀驴了,所以必然会对你元宏离心离德的。

出其不意地阴了代人集团一把的元宏如果真的会搞事的话,就应该先稳住几年,慢慢去消化从代人集团手里夺来的成果。比如通过将领选拔、军事演戏、队伍拉练、军备竞赛等各种手段去夯实自己在军队系统中的根基和势力。

但意气风发的元宏表示一万年太久只争朝夕,他随后又马不停蹄地继续放大招了——他要迁都洛阳。因为平城到处都是冯太后留下来的痕迹,同志们睹物思人了可不好,都给我到洛阳去开辟新天地吧。

迁都这事其实很好理解,大家去想一想当今一个超级大公司的总部要从A市迁到B市背后的阻力有多大,就基本明白了。所以回过神来的代人集团死活不同意,一度弄得元宏也没有办法。

但年轻的元宏坚持认为办法总比困难多,硬来不行,咱就不能再套路你们一下?元宏在暗中拉拢部分宗室和汉人大臣的支持后,以南征为名义把大部队带着南下了,然后到了洛阳就跟心腹元澄和李冲等人演起了双簧,“很无奈”地被迫留在了洛阳。先上车后买票嘛!相当于“你女儿已经跟我公开同居了,还不愿意把她嫁给我,那大家就看着办”!

所以元宏这个聪明的小伙子,其实是很不厚道的,聪明有余但仁厚不足,后面注定会跑偏的。我们现在很多年轻人其实都有元宏的影子,过于注重修才,但又过于忽视了修德,所以越往后就会越经不起社会的考验。

然后,我们要进入另一个维度去思考元宏这个聪明人了。大家仔细想一想,一个人一开始就凭借霸道或者小聪明屡屡获利,他后来的行为还会受控吗?并不是所有人都具备自我反省和自我救赎的大智慧的,一般的人都会沿着自己的既得利益赛道疯狂地追加力度的。

逐渐坐实北魏迁都洛阳这件大事件之后,元宏的汉化之心更加坚定和强烈了。在洛阳期间,他各种摧毁北魏的传统民族文化——废胡人祭天仪式、禁胡服和胡语、连胡姓都被他给汉化了,然后一切按照汉人标准来,各个层次开启了“以汉代胡”。最后,算是成功地给以李冲为代表的汉人集团乘风破浪了。

对于元宏的所作所为,咱们站在“汉本位”的立场上,自然是应该为其鼓掌的。但是,如果就事论事,元宏的行为逻辑是具有相当巨大的漏洞和缺陷的。他的问题就是四个字——矫枉过正,就是用力过猛、急于求成了。

咱们作为一个管理者,要进行系统升级或者模块改革,这是可以理解的,因为原有的体系和结构让我产生了巨大的不安全感和不合理性,我当然得改。可是系统的迭代升级是特别讲究火候和节奏的,咱们不能简单粗暴地推倒重建,不能过激地搞全面否定呀!

孝文帝这种矫枉过正的极端操作之后,北魏的政治结构(官僚体制)就不避免地迅速板结了,一个国家的官僚体制其实跟一个人的血液一样,是必须保持一定的活力和流动性的,一旦板结和僵化,就必然会命不久矣了。

你孝文帝过于急切地想摆脱冯太后的政治影响和代人集团的武力震慑,除了大力扶持汉人官僚上位、刻意打压代人集团外,你还有什么其他选择?可是随着你的亲汉迹象越来越明显、力度越来越强劲,尚有反抗之力的代人集团真的会坐以待毙吗?所以,元宏的接班人太子元恂被人教唆要背叛他了,而穆泰集团也在忍无可忍的情况下密谋造反了。因为代人集团接受不了这样的恶心程度,尤其是穆泰更跟吃了苍蝇一样,他后悔死了,当初自己拼力保下的元宏会变成一个让亲者痛仇者快的白眼狼。

初,魏文明太后欲废魏主,穆泰切谏而止,由是有宠。及帝南迁洛陽,所亲任者多中州儒士,宗室及代人往往不乐

然后,咱们还可以注意一个历史细节,一直武力强盛的北魏在孝文帝两次南征期间,其实表现是名不副实的。尤其是孝文帝第二次南征时义阳战场的表现,孝文帝没来支援之前,就被南齐军队给打得大失血,而孝文帝亲自带队的雍州战场却是连战连捷,夺取了南阳全境。为啥呢?说明北魏的军队系统已经不再是众志成城了,将士们没有为你孝文帝死战的欲望了。你孝文帝亲自坐镇,咱们没办法,该怎么打就怎么打,别被你抓到把柄拿我开刀了,但只要你孝文帝,大家该怎么敷衍就怎么敷衍……所以,管理的第一要务永远是管控人心和人性。

但其实孝文帝还算是相当幸运的,他的幸运跟前秦的王猛一样,死得早而得以保留自身的体面,没有最后不体面地死在“作法自毙”四个字上。如果孝文帝再多说几年,一定会亲身感受到四年后的六镇起义那样极端的报复的。

孝文帝改制的初衷,是想把代人贵族和汉人士族这两个种族的牛人整合到一个政体内,从而形成以一个牢不可破的上层建筑。但是因为操之过急,导致上层建筑被打乱后并没法形成稳态,而他们北魏以武立国的下层武人晋升通道又被提前关闭了。

社会的每个阶层都会有自己的人生算法的,当他们被憋得看到任何希望和出口的时候,就一定会敢于去玉石俱焚的。你北魏成于武力,那就让你也毁于武力吧!六镇武官们内心里诞生一句潜台词:我们能辅佐你们拓跋家走向成功,难道就不能亲手毁了你们吗?

元宏这个人,其实在大局观和操作手法上都是可圈可点的,江湖从来不是打打杀杀,而是人情世故,一直骑着野马前行,不可控的因素太多,咱得把野马驯化,然后构建一个唯我独尊的新的生态位。他其实跟南朝的刘义隆在这一点上高度相似。但是他在操作手法上却选择了跟刘骏高度相似的方法——极端的控制,极端的霸道。

元宏一辈子都是在构建一个温和式的政治赛道,宗旨就是仕途越来越利于文人,不利于武人。其实就是越来越利于汉人,不利于代人。但是这种做派在当时的北魏是注定行不通的。代人集团一定会去思考,北魏还是我们祖祖辈辈拿命换回来的政权吗?这样的国家还值得我们去效力吗?我们的信仰、文化、服装、语言、姓氏都被更改了,未来还有我们的容身之地吗?

元宏和南朝的刘裕(包括刘骏)是两个极端,一个是要极端地去武力化,一个是极端地迷信武力。

在元宏这种简单粗暴地扬文抑武之后,北魏的北境,有一群长期失意的武官们即将发出怒吼。我们曾是帝国的骄傲,是帝国的兵尖子,是虎视北境的主人,是未来梯队的储备干部……可如今我们却是背后欺辱和遗忘的弃子,兄弟们是时候为我们自己而奋斗了。

元宏对北魏的改造之后,北魏变成了什么状态了呢?洛阳中枢披着文明的外衣各种惠风和畅,而北境戍边的将士们在凄风苦雨之中积攒愤怒和不甘,阶级矛盾不可避免地被迅速激化。举个例子,跟一个公司的一样,毫无下限地删减操作层的待遇,然后毫无上限地给管理层提职加薪,最后爆发了所谓的工人运动。

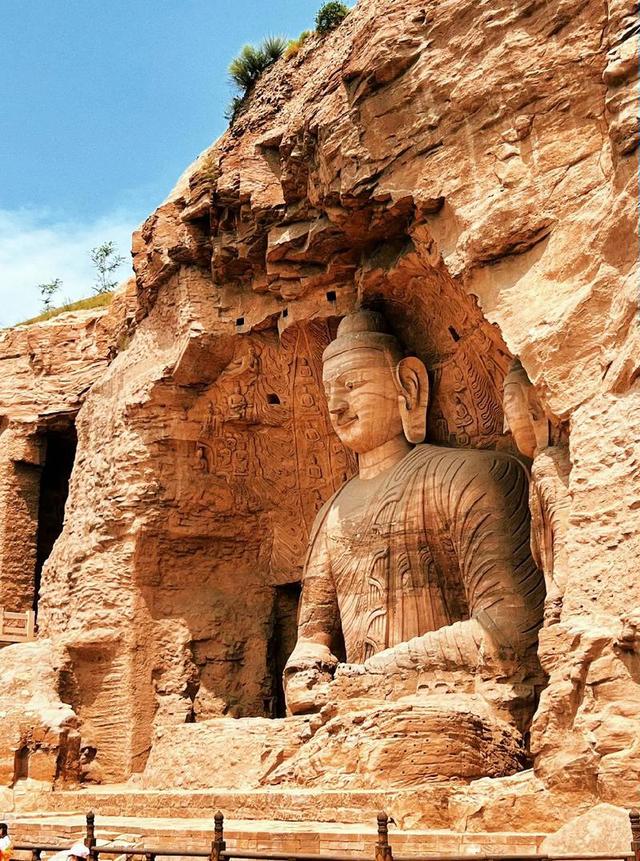

窥一斑而知全豹,大家一起来看看孝文帝汉化期间的代表性历史文化工程——云冈石窟的二期工程吧!

云冈石窟是北魏重塑文化信仰的样板工程,具体有多震撼咱就不一一介绍了。就说一点,人家以皇家人物为原型的人物雕像都是直接以山体为基础开雕的,不是画哈,跟敦煌石窟不是一个操作路数哈。为啥要这么干呢?就是要让普通人接受自身的渺小,进而突显皇家的威严、佛教的包容,云冈石窟最主体的昙曜五窟的五尊主佛像均模拟拓跋珪、拓跋嗣、拓跋焘、拓跋晃、拓跋浚这五位领导的形象雕刻而成,象征他北魏皇帝是佛祖的化身。咱们拓跋家就是主宰众生的神。

孝文帝在迁都洛阳之后,继续替他们拓跋家造神!而且咱们也可以从孝文帝本尊的雕像上看出,佛像的气势没有之前那么恢弘了,肩膀窄了很多,大佛也瘦了很多,胡子也没了,云冈大佛的面部线条清晰劲拔,无论从什么角度看过去都是眉目清晰,棱角分明,光线柔和了很多,面相显得更慈祥……为啥呢?更加迎合了汉人的审美了呗!

就这一点,文化符号的审美都悄然之间更加汉化了,可想而知,元宏这个小伙在汉化这件事情上下手有多狠、影响有多大?

但还是那句话,什么人该做什么事,做到什么程度,以什么方式去做,这些都是极有讲究的。元宏显然有点强行用高中的数理方法去解答小学数学问题的意思,这属于作弊,而作弊通常是不会被推崇的。

为什么要单独把元宏拎出来写这篇文章呢?因为咱们现实生活之中有很多元宏这样的人,很聪明、很有想法、很有主见、也很有胆略,但最后很多人都没能取得满足期待的成就,就跟王安石笔下的方仲永一样,这是一个需要我们随时要警惕和反思的事情。

最后,随便说一个做菜的事情吧,不是说一个习惯性爆炒的厨师就一定不是一个好厨师,而是说一个好厨师要既懂得猛火爆炒也懂得文火慢炖,而且还要能根据菜品做出合理的烹调方式。