美国论坛曾提出一个颇具挑战性的问题:“一个拥有56个民族的国家,居然能在关键时刻拧成一股绳,这是怎么做到的?”

一石激起千层浪,不少国外观察家随即开始扒历史、找制度、问社会,却发现背后的故事比想象中更为立体。

既有两千多年的历史基因,也有现代国家的制度框架,还有普通人生活日常中的彼此融合。

在我国,传统与创新常常并行不悖。

一边是“改土归流”这种古老的边疆治理智慧,一边是移动互联网、大数据时代各民族的互相“破圈”,这两股势力合流,筑成了一个多元一体、共生共荣的文化共同体。

一、民族认同感要理解中国多民族“认同感”从何而来,就要站在历史的维度下回溯其根源。

国人常说“大一统的观念是刻在骨子里的”,可为什么“大一统”会在中国历史长河中源远流长?

自秦汉确立中央集权制以来,朝廷就推行了“书同文、车同轨”,这并非只有象征意义。

统一的文字、度量衡,本质上让边远地区与中原腹地建立起了经济、文化和情感的桥梁。

到了明清,“改土归流”则进一步把各地纳入了统一的行政管辖体系,逐渐形成了“多元共存、中央统领”的框架结构。

不要小看这种延绵千载的治理实践,它一方面让地方与京畿产生密切的依存关系,另一方面又保留了各地风俗与特色,这种平衡的基因在现代社会仍然发挥巨大的影响力。

几千年来,丝绸之路上的互通往来,让中原和西域实现了宗教、艺术的交融。

新疆克孜尔石窟便留下了融合印度、希腊与中国美学的壁画痕迹;而汉字这种“超方言书写系统”,也成为各民族广泛使用和理解的媒介。

2024年国家语委报告显示,少数民族地区双语教育覆盖率已达98%。

换言之,不同民族间的沟通隔阂被大幅度降低,“理解彼此”也就变得自然而然。

另外,各式各样的传统节日更是一种文化认同的粘合剂。

如今我们过春节、中秋这样的传统节日时,大家的内心同样充满团圆的期待。

云南傣族的泼水节、内蒙古的那达慕大会,也在成为全国人民眼中的“民族风采秀”。

“各美其美,美美与共”,很大程度就是在这种全国范围的“共享文化体验”里一步步形成的。

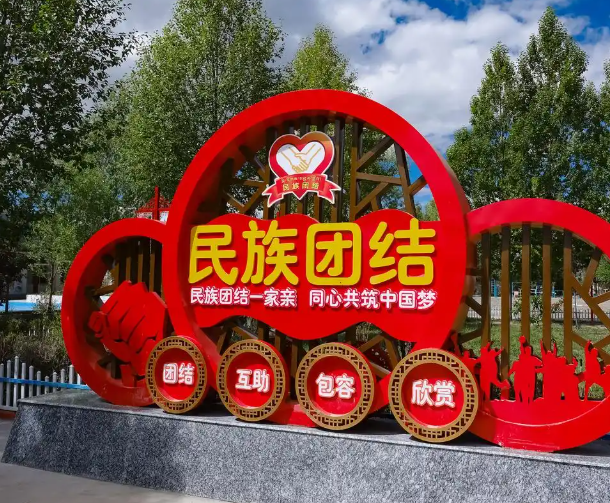

二、民族区域自治制度

二、民族区域自治制度要想让不同民族、不同地区的人都“跟你走”,一方面需要国家层面开“绿灯”,另一方面也得地方自身“接得住”。

我国实行的“民族区域自治制度”便是一大特色。

宪法赋予少数民族地区立法权、经济管理权等实质性权力,就像西藏的实例。

到2025年,当地藏族干部占比提升至78.6%,意味着更多本地人真正参与了地方公共事务管理,认可度和归属感自然不一样。

经济层面,也有一套系统的对口支援机制。

仅仅2024年一年,东部省份向西部转移支付就超2万亿元。

新疆棉花产业、贵州大数据中心,这些“当地资源+全国支持”的标志性项目纷纷崛起,带动了少数民族地区的快速发展。

这里的逻辑非常直观,要想让一个地方真正融入全国经济格局,就不能让它掉队。

基础设施要上去,教育、医疗也要齐头并进。

加之法律对歧视的明文禁止,以及“民族语言诉讼服务覆盖所有基层法院”等举措,都让各民族群体对于未来的公平和进步抱有稳定预期。

这套制度框架下,“统一”与“自治”的张力被主动合理化。

既能保持国家整体的一致性,也保留了少数民族对本区域事务的主导权。

统筹的支援方针和法治保障又完整保护当地的文化和经济利益。

因此,许多学者会总结出两个关键词:“灵活”和“兼容”。

从广西壮族自治区到内蒙古自治区,再到西部大开发战略覆盖下的广袤地区,其实一直是这种制度设计在发挥效能的过程。

三、各民族的社会交融要是只靠宏观制度,还不足以让普通人真切感到同舟共济的温度。

真正的认同感,往往发生在具体生活的日常细节中。

比如在旅游旺季,西藏当地不少民宿掌柜会跟来自广东、山东、浙江等地的游客交朋友,许多人一来二去就熟悉得很。

“2025年西藏旅游业60%从业者来自其他省份”的数据,就说明了人口大流动和经济互嵌的趋势已经非常明显。

民政部数据显示,2024年民族通婚率达到14.3%,这个数字并不低,说明人们更愿意在生活层面接受和拥抱彼此的文化。

日常社交媒体的兴起,更是把各民族风俗文化变成了热搜里的常客。

尤其在抖音等短视频平台,各种民族服饰、饮食习惯、民间艺人频频“破圈”,让不少人在“刷视频”时,一不小心就读懂了其他地区的风土人情。

对于年轻人来说,这更是一种异常酷炫的新体验。

媒体层面,“央视《中华民族》栏目”以“小人物故事”聚焦民族团结,也在文化类节目榜单上取得不俗的收视率。

凡此种种,都为普通人输送了稳定而正面的认知。

我们虽然生活在不同的地方,有着不同的节日与传统,但都能在国家层面找到共同的情感纽带。

四、时代挑战当然,中国社会并非在自我循环中“独善其身”,外部世界依然带来了不少挑战。

一方面是快速的全球化大潮,让年轻人获取信息的来源极其多元,各种跨国流行文化、理念碰撞,不时在社交媒体上引发激烈的争论。

另一方面,一些境外分裂势力也利用网络环境煽动地域对立,甚至曲解历史、挑拨纷争,2025年国家安全机关破获相关案件23起

面对这些挑战,我国近年进一步推进“铸牢中华民族共同体意识”的国民教育。

让“大中小学”在教材内容上更多地强调“四个共同”:共同开拓疆域、共同书写历史、共同创造文化、共同培育精神。

可以理解为,一方面鼓励年轻人了解多元文化,开阔眼界。

另一方面,也希望从教育层面为中国文化共同体打下更坚实的认知基础。

同时,按照共同富裕的目标推进“兴边富民3.0计划”,2025年中央计划投入5000亿元帮助完善边疆基础设施,“扶经济”与“扶文化”两手一起抓。

因为只有当人们在现实生活中感受到实打实的好处,才能真正认可并融入共同体,而不是“表面一套、私下另一套”。

结语

泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。

这是一个形象又富含哲理的比喻:只有兼容并包,才能涌现出创造力与凝聚力。

回首数千年文明的沿袭与融合,展望现代国家的包容性实践,中国这幅多彩盛景的底色或许正是“和而不同,融会共生”。

在全球化和数字革命不断加速的当下,各民族都将在同一个舞台上演绎新的精彩篇章。

对外而言,中国的治理模式或许仍在不断被打量和质疑。

但对于生活在这片土地上的人来说,寻求更大程度的理解与共鸣,也许已经不仅仅是一种治国方略,更多的是一份自然流淌在彼此之间的情感和信任。

只要我们愿意守住初心,继续完善制度、拥抱变革,未来就值得期待。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。