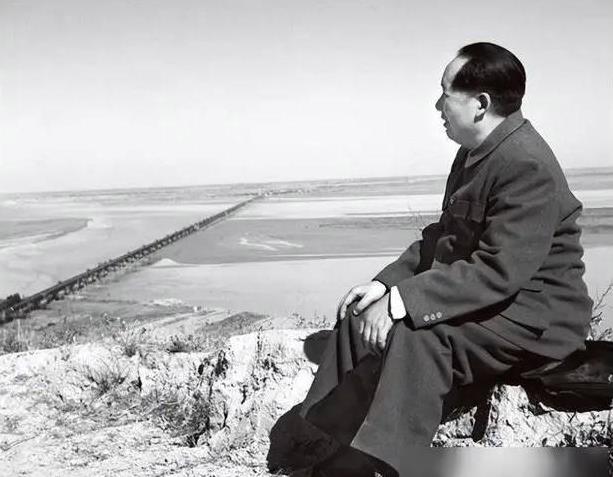

1950年10月19日,彭老总率领中国人民志愿军雄赳赳地跨过鸭绿江,就此拉开了抗美援朝战争的宏大序幕。在那艰苦卓绝的两年高强度指挥时光里,彭老总长期坚守在阴冷的矿洞司令部,以至于左眉上方生出肿瘤。到1952年初,这肿瘤已严重损害他的健康,在毛主席多次急电命令后,他才于4月12日回国治疗。这下问题来了,部队该交给谁来指挥呢?有人认为可能是战功卓著且战术眼光独到的韩先楚,也有人觉得资历深厚且有大局观的邓华更合适,而中央军委最终偏偏选择了后者,究竟是何原因呢?资历与职务基础韩先楚是个不折不扣的战术天才。在红军时期,他担任突击队长,这一经历极大地塑造了他捕捉战机的超强敏锐度,其战术天赋在直罗镇战役中首次崭露头角。解放战争时,他担任东野3纵司令员,以“长途奔袭 + 分割围歼”战术声名远扬,比如奇袭威远堡、突击穿插拿下廖耀湘兵团指挥部、坚持提前登陆并率先攻上海南岛。不过,有一点得提一下,韩先楚长期专注于战役突击,在跨战区协调、多兵种协同等指挥领域,远不如邓华上将。这也是改兵团建制时,邓华成为兵团司令而韩先楚未能担任此职的原因之一。两位将领不同的成长路径,导致他们在能力方面也有差异,而志愿军司令员恰恰需要具备全局统筹意识的指挥官。邓华的复合型成长轨迹从井冈山时期便开始了。他17岁投身革命,18岁参加井冈山会师,早期既担任政工干部(红12军教导队政委)又参与军事指挥(红1团政委),这种军政双轨的培养模式,让他拥有了战争的全局视野。

解放战争里,他担任东野7纵司令员时,开创性地提出“围城打援 + 运动防御”战术;在彰武战役中,成功歼灭国军两个整编师,成为四野系统内首位实现整建制歼敌的纵队指挥员;在四平战役中,顽强阻击国军精锐新1军长达半月之久。1949年他出任15兵团司令员后,主导了海南岛战役,巧妙整合四野与琼崖纵队资源,完成了解放军首次跨海登陆作战,充分展现出大兵团统筹能力。

朝鲜战场战略所需自入朝作战起,邓华就作为第一副司令员深度参与到战役策划之中,因此他对彭老总的作战思路以及朝鲜战场的态势更为熟悉。而韩先楚长期驻守一线,主要指挥部队进行突击和战斗,这就使得他对整个志愿军指挥体系的掌握远不如邓华。彭老总在给中央的电报里明确指出:“邓华熟悉敌我态势,能够承继指挥体系。”

1952年彭老总回国之后,朝鲜战场的基本形势发生了重大变化。我军不得不从运动战向阵地战转变、从军事对抗过渡到谈判博弈。如此一来,志愿军司令员必须在指挥体系、战略定力和全局视野方面全面过硬。彭老总曾有过形象的评价:“邓华如围棋国手,善布大局;韩先楚似象棋猛将,精于攻杀。”由此能明显看出,彭老总认为邓华更适合担任志愿军司令员这一重要职务。

反观韩先楚最拿手的“大纵深突破”战术,在谈判敏感期极易引发战略误判。在1951年秋季攻势里,他指挥的西线部队一度逼近汉江防线,虽说取得了战术上的胜利,却致使美军紧急增调两个师前去驰援,客观上延缓了谈判进程。这种军事行动与政治需求脱节的情况,充分暴露了单纯战术型将领的局限性。彭老总在离任之前特别强调:“现在不是拼刺刀的时候,要会下围棋做眼。”这份嘱托深刻反映出对继任者战略定力的迫切要求。

另外,彭德怀离任前安排邓华代理司令员三个月,在此期间,邓华主持的“冷枪冷炮运动”狙杀美军达1.8万人,极大程度地提升了阵地战效能。陈赓短暂代理时,邓华协助完成坑道工事标准化建设,这种延续性确保了志愿军不会出现指挥断层。相反,若让韩先楚接任,他擅长的运动战模式与现有的阵地体系难以兼容,可能会引发战术体系重构的风险。#深度好文计划#

梁梁粱

中国人民志愿军第二任司令员(代)是陈赓大将,第三任才是邓华

足够从容

陈赓大将才是接替彭老总的代司令员