郭汝瑰回忆:若没有毛主席指挥挺进大别山,解放战争不会4年结束

1947年6月,中国解放战争进入关键时期。毛泽东在陕北指挥全局,做出了一个震惊中外的战略决策:命令刘伯承、邓小平率部挺进大别山。这支队伍以闪电般的速度,仅用20天就完成了千里跋涉。作为亲历者,时任国民政府作战厅厅长、暗中潜伏的共产党员郭汝瑰,见证了这一决策如何动摇了国民党的统治根基。他在回忆录中写道:"若没有毛主席指挥挺进大别山,解放战争不会4年结束。"这个看似冒险的决策,究竟如何改变了中国的历史进程?背后又有着怎样鲜为人知的故事?

特工将军显身手 暗渡陈仓伏敌营

1907年,四川铜梁迎来了一个注定不平凡的生命。郭汝瑰在这里出生,后来在堂兄的建议下报考了黄埔军校,成为第五期学员。在那个风云变幻的年代,他接触到了共产主义思想。

经过一段时间的考验,这位川军师长的弟弟秘密加入了中国共产党。在董必武的指导下,他开始了漫长的潜伏生涯。表面上看来,郭汝瑰是个儒雅书生,实则骨子里流淌着一个战将的热血。

淞沪会战中,国军一个旅长因胆怯不敢上阵,师长让副师长代替指挥也遭到拒绝。危急时刻,郭汝瑰挺身而出。面对惨烈的战况,他写下"八千健儿损失殆尽,我当与阵地共存亡"的遗书,带领部队坚守七天七夜。

武汉会战打响之际,蒋介石打算采用环形工事死守战术。郭汝瑰直言不讳地指出这种防御方式的致命弱点,提出要依托山脉构筑防线的建议。他的战术思想得到采纳,为国军减少了大量伤亡。

身在国民党高层,郭汝瑰始终保持着共产党员的本色。他不贪不占,与士兵同吃同住,常在雨夜和战士一起守卫营地。这种作风让杜聿明起了疑心,向蒋介石告发他"清廉得不像话"。

蒋介石派儿子蒋经国突击检查郭汝瑰的住处。眼前的场景让蒋经国震惊:作为高官的郭汝瑰,家中只有简单的陈设,书桌上堆满兵书和笔记,餐桌上只有几盘素菜。蒋经国把他称赞为"军中模范"。

为了打消蒋介石的疑虑,郭汝瑰不得不远赴日本留学。这一走就是十几年,但他始终没有动摇理想信念。在国民党内,他成功隐藏了自己的真实身份,即便是对他起疑的杜聿明也无可奈何,只能愤愤地说:"只要郭小鬼在这里,我的军情就不能汇报。"

郭汝瑰在国民党高层潜伏近二十年,不仅为党的事业作出了重要贡献,更用实际行动证明了一个共产党员的忠诚。他的经历,堪称我党隐蔽战线上的一个传奇。

千里跃进战略定 运筹帷幄破困局

1947年春末,陕北高原的形势陷入空前险境。国民党胡宗南部和阎锡山部队对陕北根据地形成合围之势,解放军在这片狭小的区域内腹背受敌。毛泽东和中共中央机关被压缩在一个方圆不到百里的范围内。

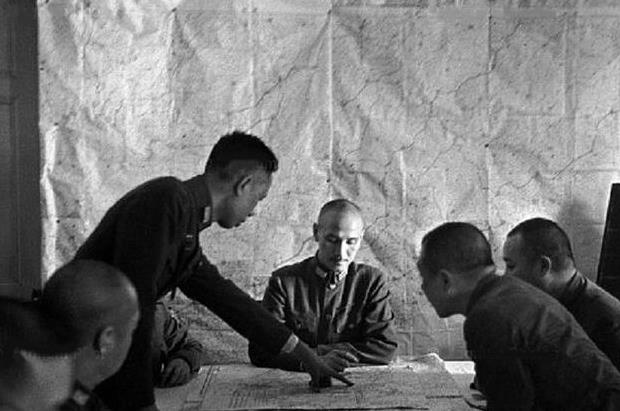

解放军面临着一个重大抉择:是继续在陕北与敌周旋,还是另辟战场寻求突破。经过反复研究敌我态势,毛泽东提出了一个出人意料的战略构想:命令刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫野战军主力,挺进大别山。

这个决策在当时显得极其大胆。大别山地区位于豫、皖、鄂三省交界处,距离陕北根据地有上千里之遥。要完成这次战略转移,部队不仅要跨越黄河天险,还要穿过敌人重兵把守的平原地带。

6月30日,刘伯承、邓小平接到了中央军委的电报。电文中明确指示:部队要在最短时间内完成转移,打开通向大别山的通道。这支队伍由十万余人组成,携带着重型装备和辎重物资。

为了确保行军速度,指挥部下令部队轻装上阵。每名战士只带七天干粮,所有重型装备都由专门的运输队伍负责。行军队伍采取昼伏夜行的方式,白天隐蔽休息,夜间快速行军。

这支队伍创造了战争史上的奇迹。他们平均每天行军50公里,最快时一天行军80公里。部队穿越了敌人的封锁线,跨过了汝河、淮河等天然屏障,用了短短20天就完成了这次战略转移。

国民党军方对这次大规模军事调动毫无防备。等到他们发现解放军的行踪时,刘邓大军已经安全抵达大别山区。郭汝瑰作为国民党作战厅厅长,亲眼目睹了蒋介石在得知这一消息后的震怒。

这次战略转移不仅改变了陕北的军事态势,还打开了解放战争的新局面。胡宗南部队因为后院起火不得不调整部署,陕北根据地的压力随之减轻。更重要的是,解放军在华中腹地站稳了脚跟。

挺进大别山的决策充分体现了毛泽东的战略眼光。他抓住了国民党军队布防疏漏的战机,利用这次大胆的战略调动,不仅化解了陕北的危局,还在敌后开辟了新的战场。这个决策为后来解放军由战略防御转向战略进攻奠定了基础。

在郭汝瑰看来,这次行动堪称解放战争中最富有战略意义的军事行动之一。它改变了整个战争的走向,为解放军最终取得全国胜利创造了有利条件。正如他所说:"若没有毛主席指挥挺进大别山,解放战争就不可能在四年内结束。"

战略布局显奇谋 三军合围定乾坤

刘邓大军挺进大别山后,中国的军事格局发生了根本性转变。解放军在全国范围内形成了以山东、陕北、大别山为支点的"品"字形战略态势,这种部署让国民党腹背受敌。

在郭汝瑰的军事分析中,大别山地区的特殊地理位置起到了关键作用。这里是豫皖鄂三省交界之地,山高林密,地形复杂,有利于部队隐蔽和游击战的开展。解放军可以依托这一地形优势,牵制国民党大量主力部队。

国民党军队被迫分兵应对这一新局面。蒋介石不得不从华北战场抽调精锐部队南下,企图围剿大别山解放军。这种兵力调动直接削弱了国民党在其他战场的作战能力。

解放军则充分利用大别山的有利地形,采取灵活机动的战术。部队白天分散隐蔽在山区,晚上则集中力量突袭敌人。这种打法让国民党军队疲于奔命,始终找不到主力决战的机会。

大别山很快成为解放军在中原地区的重要基地。刘邓大军通过发动群众,建立根据地,扩大部队规模。当地百姓踊跃参军参战,为部队提供情报和后勤支援。

国民党军队的包围圈不断被打破。解放军利用机动灵活的战术,在大别山区域内打通了东西南北四个方向的通道。这些通道成为解放军在华中地区开展军事行动的重要依托。

这种战略部署产生了连锁反应。国民党为了应对大别山的威胁,不得不改变原有的军事部署。原本用于进攻陕北的部队被迫南调,解放军其他战场的压力随之减轻。

郭汝瑰从国民党高层的角度,清晰地看到了这一战略变化的影响。国民党军队的统帅部为应对大别山的局势,几乎每天都要调整作战计划。这种被动局面严重影响了国民党军队的整体战斗力。

更重要的是,大别山战略使解放军获得了在中原地区立足的机会。这片区域逐渐发展成为解放军向长江以南进军的战略基地。从这里出发,解放军可以威胁武汉、南京等国民党统治的重要城市。

在郭汝瑰看来,大别山战役的战略意义远超出一般人的想象。它不仅改变了战场态势,更重要的是打破了国民党在中原地区的统治。这为解放军后来发动三大战役创造了有利条件。

通过这次战略部署,解放军成功将战火引入敌人的统治腹地。国民党不得不分散兵力,处处防守,逐渐失去了战略主动权。这种变化为解放战争的最终胜利奠定了坚实的基础。

暗线英雄终归来 解放胜利话当年

1949年1月,北平和平解放前夕,郭汝瑰终于等来了回归的时刻。在接到组织的指示后,他带领一批国民党高级将领起义投诚,为解放军和平接管北平城立下了汗马功劳。

这位在国民党军队潜伏二十余年的共产党员,终于可以摘下伪装的面具。郭汝瑰向傅作义等人详细阐述了共产党的政策,促成了北平和平解放。国民党军队12万人在他的影响下选择了起义。

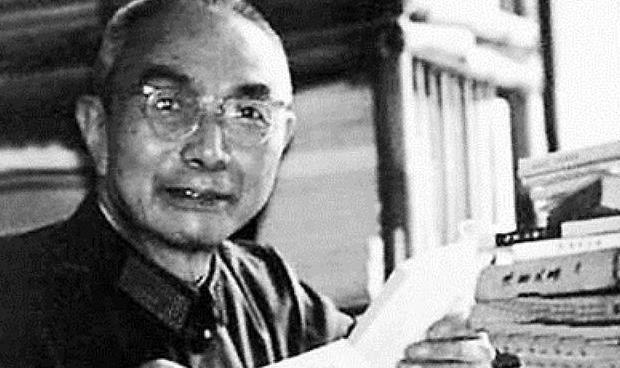

解放后,郭汝瑰被任命为中国人民解放军军事科学院副院长。在这个岗位上,他开始系统整理抗日战争和解放战争的历史资料。这些珍贵的军事档案为后人研究这段历史提供了重要依据。

1979年,郭汝瑰开始撰写回忆录。在晚年的笔述中,他详细记录了自己在国民党军队潜伏的经历。这些记载揭示了许多鲜为人知的历史细节,尤其是关于挺进大别山这一重大战略决策的前因后果。

郭汝瑰在回忆录中特别提到了毛泽东的战略眼光。他认为,挺进大别山的决策扭转了整个解放战争的局势。这个看似冒险的战略举措,实际上体现了高超的军事智慧。

在军事科学院工作期间,郭汝瑰经常应邀到军校讲课。他用亲身经历向年轻一代军人讲述战争年代的故事。这些讲课记录后来被整理成书,成为研究解放战争史的重要参考资料。

1984年,郭汝瑰在北京逝世,享年77岁。他的一生经历了中国近代史上最动荡的年代,亲历了抗日战争和解放战争的全过程。他不仅是一位优秀的军事家,更是一名出色的地下工作者。

郭汝瑰的贡献得到了党和国家的高度认可。他获得了多项军功勋章,被授予中将军衔。他的事迹被写入党史教材,成为革命隐蔽战线的典范。

在军事史学界,郭汝瑰留下了宝贵的学术遗产。他撰写的《中国抗日战争正面战场作战记》等著作,为研究这段历史提供了第一手资料。这些著作至今仍是军事院校的重要教材。

令人敬佩的是,即使在最危险的时期,郭汝瑰始终保持着对党的忠诚。他在国民党军队中度过的二十多年,始终没有暴露自己的真实身份。这种坚定的信念和过人的胆识,使他成为地下工作的楷模。

今天,当我们回顾解放战争历史时,不能不提到郭汝瑰这样的隐蔽战线英雄。正是有了他们在敌人内部的情报支持,才使得像挺进大别山这样的重大战略决策能够顺利实施。他们的贡献,永远铭刻在中国革命的历史丰碑上。