1984年2月5日16时33分,中国人民解放军的一代战神粟裕在北京的中国人民解放军总医院辞世,享年77岁。然而,令人遗憾的是,粟裕在去世之前并没有等到平反,他带着"帽子"离世。

直到1987年9月11日,宋时轮上将提醒应该给粟裕平反了。经过中央军委的同志们商议,最终决定在《中国大百科全书·军事卷》任务分册中的"粟裕"条目上加上一句:"1958年在所谓的反教条主义中受到错误的批判"。

在1994年,刘华清、张震又在军委主席江同志批准发表的《追忆粟裕同志》署名文章中,对粟裕将军的历史功绩和高尚品德做出了高度评价和肯定,同时也指出粟裕在1958年受到了错误的批判。

终于等来了平冤昭雪的这一天,然而遗憾的是,粟裕同志已经无法亲眼见证。

历史留下了一个问题:为什么邓小平、叶剑英等人明确表态,但是平反工作直到粟裕去世才得以实施?

据粟裕的秘书鞠开表示:"他对粟裕老首长有成见"(引自张雄文对粟裕原秘书鞠开老人的采访)。

到底发生了什么呢?我们一起来了解一下。

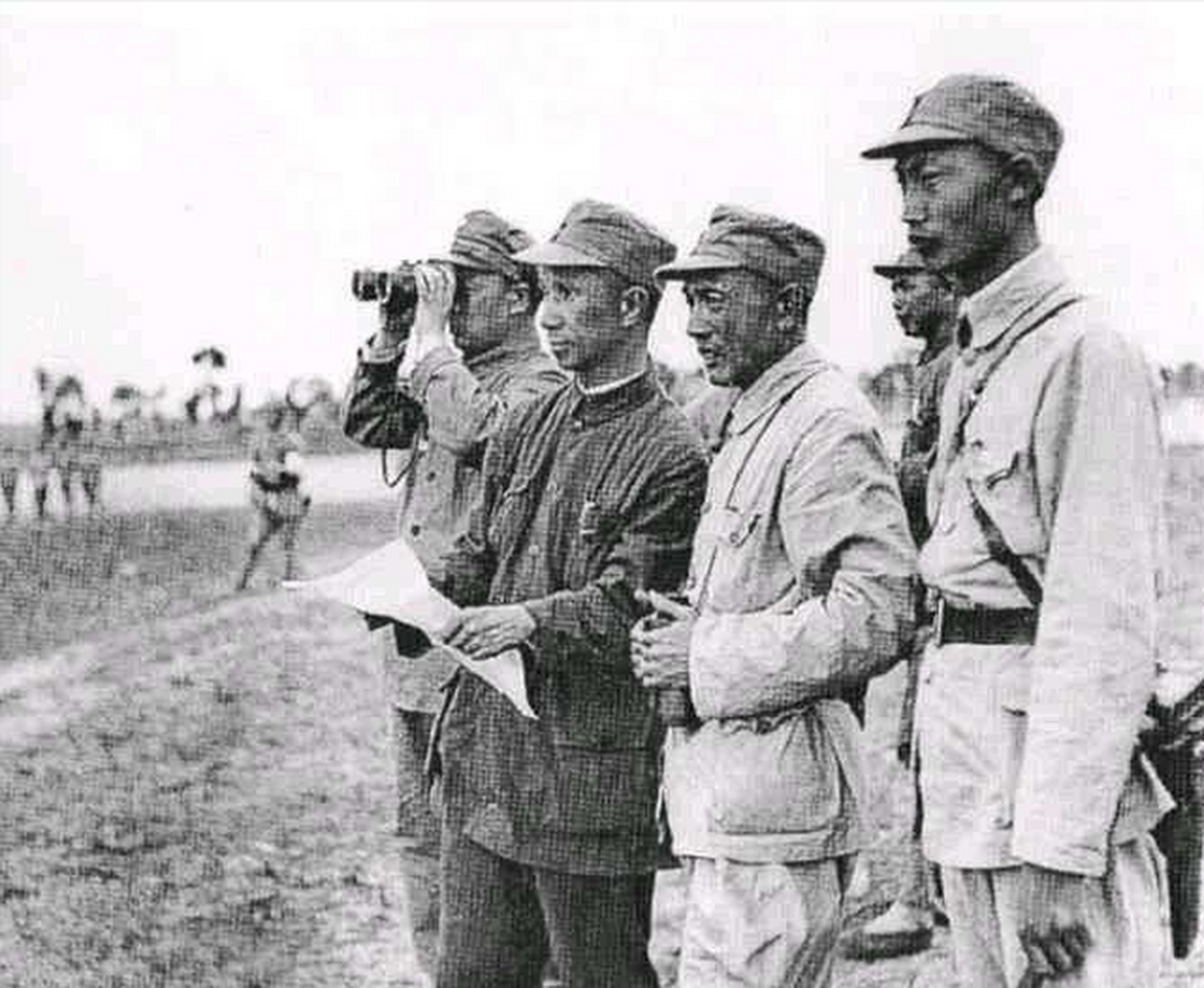

1958年,在中央军委扩大会议上,刘伯承、粟裕、萧克、李达等人遭到了错误的批判,随后几人先后被解除职务或调至闲职。例如,粟裕被解除了总参谋长职务。

当时,粟裕被贴上"资产阶级个人主义"的标签,还有同志指责他"一贯反对领导",并与几位领导他的同志关系糟糕;还有说他"向国防部索权",争夺军队的领导权。

军委扩大会议上对粟裕的批判非常严厉,但是毛主席、周恩来、陈毅、叶剑英等人一直努力避免对粟裕的批判扩大。尽管如此,粟裕还是在大小会议上反省了八次,这说明当时他的处境非常艰难。

为粟裕辩护的人并不多,其中之一就是王必成。作为粟裕的老部下,王必成非常了解他的领导,因此勇敢地站出来为粟裕辩护:

"我揭发大阴谋家粟裕。我跟随粟裕作战多年,对粟裕这个大阴谋家,有两点体会最深,那就是'大'和'谋'。记得济南役即将胜利尚未结束时,粟裕就向党中央、毛主席建议打淮海战役,基本解决蒋军主力。中央采纳了粟裕的意见,我们取得了决战淮海的伟大胜利。这个'谋'有多大,我不敢评论,也没有资格评论,毛主席最清楚。至于'阴'的一面,我不知道,也没有体会,请知情者揭发……"

尽管有王必成等人为粟裕辩护,但他们的力量相对较弱,批判粟裕的声音很快盖过了王必成的声音。

这次错误的批判直接导致粟裕冤案长达36年,直到1994年粟裕才得到平反。然而,这时离粟裕去世已有十年之久。

粟裕被解除总参谋长职务后,仍然从事了许多工作,比如在1967年担任国防工业军管小组组长,领导国防工业部的工作;1968年向毛主席上报《关于发展现代化电子工业的初步设想的报告》;1969年拟定中苏边境防御作战计划;1975年参加军委常委会工作;1979年访问日本等等。

1979年8月,粟裕看望叶剑英时,叶剑英非常关注粟裕的平反问题,并明确表态要为粟裕同志受到的错误批判平反。

尽管粟裕淡泊名利,但是能够脱下"帽子",粟裕还是感到非常激动,因此向中央写了申诉报告,要求重新审查当年的错误批判,恢复声誉。

叶剑英老元帅牵头,粟裕本人起草申诉报告,华国锋、邓小平、胡耀邦等人都非常支持粟裕的平反工作。按理来说,平反工作应该很顺利进行,但实际上却一直进展缓慢。

到了1980年,粟裕甚至向聂荣臻老元帅询问,而聂荣臻则表示:"总政治部还没有写报告,看到报告后我会表态"。

这个等待进行了好几年,因为总政治部迟迟不愿意撰写报告,以至于在1983年时,时任总书记胡耀邦批示由中共中央、中央军委直接受理粟裕的冤案,绕过了总政治部。

从这里我们可以看出,当时最大影响粟裕平反的因素之一是总政治部不肯撰写报告,因此中共中央、中央军委决定绕过总政治部,直接受理粟裕同志的冤案。

至于为什么总政治部不肯撰写报告,鞠开(粟裕的秘书)曾经提到过原因。

总政治部在收到粟裕的信后,迟迟没有采取行动,以至于粟裕两次打电话询问。两次电话都没有得到回应,粟裕甚至写信向叶剑英老元帅反映。

叶剑英给总政治部打电话,总政治部称当年的事涉及太多人和事,一时难以做出决定。而且总政治部副主任甘渭汉更对粟裕表示:"你的这件事情办得并不顺利。"

根据鞠开透露的消息,大家纷纷猜测鞠开所指的"他"是总政治部主任韦国清,因此张雄文的文章标题就是《韦国清阻止电影《黄桥战役》提及粟裕》。

根据鞠开的透露,这位"他"对粟裕有成见。解放战争时期,他的部队擅长打阻击战,但由于频繁进行阻击战,部队损耗大,战果较少,因此他对此有意见。

当时鞠开没有明确说明这个"他"是谁,但在后续又提到:"拍摄电影《黄桥决战》时,他不允许电影中出现粟裕的名字,但电影又不能没有粟裕,所以想了一个办法,用谷盈的名字代替。"

根据鞠开的透露,许多人猜测这个"他"就是总政治部主任韦国清,因为他是粟裕在抗日战争期间的部下。

领导的二纵部队作战能力很强,擅长阻击战,因此多次被派遣执行阻击任务:

1946年的宿北战役中,韦国清担任阻击任务,歼灭敌军两万余人;

1947年的莱芜战役中,韦国清担任阻击和牵制任务。随后华野成功歼灭李仙洲集团,因此粟裕特别赞扬:二纵部队切断了敌军西南逃窜的退路;

1947年的孟良崮战役中,韦国清担任阻击任务,与敌军交战数昼夜,为确保主攻部队成功歼灭整编74师创造了条件;

1948年,为配合中原部队的战斗任务,韦国清带领苏北兵团执行阻击、牵制以及吸引敌军的任务。《毛泽东选集》还对此赞扬:"苏北兵团在三月间胜利地进行了益林战役"。

1948-1949年的淮海战役中,韦国清带领部队截断黄百韬兵团退路,同时阻击邱清泉兵团支援黄百韬的行动,并为歼灭黄维兵团创造了条件。

阻击敌军是一项非常艰巨的任务,阻击成功后功绩也比不上主攻部队,然而如果阻击失败,就要负责。阻击是一项并不轻松的任务,因此你可以看到《亮剑》中李云龙如何积极争取主攻任务的情节。韦国清的部队擅长打阻击战,但他们一直只是被派遣执行阻击任务,这样形象也不太好。

在粟裕平反时,总政治部迟迟不肯推进工作,所以粟裕的秘书认为可能是因为韦国清对粟裕以前的安排有成见,不愿意积极推进粟裕平反的工作。

但实话说,把全部责任都怪在韦国清头上是不合适的,因为在1987年的恢复部分名誉时,粟裕已经得到了部分平反:"1958年在所谓的反教条主义中受到错误的批判",而那个时候韦国清并没有阻拦或发表任何反对意见。

在1987年恢复部分名誉时,当时的军委副主席兼秘书长杨尚昆向粟裕的妻子楚青表示:"这件事我已经非常辛苦地办理了,现在只能先这样了。"换句话说,当时支持粟裕平反的力量相对较小,而粟裕的问题又牵涉很多,因此平反工作一直拖延下去。

直到1994年,粟裕才彻底得到平反和高度肯定。至于为什么是1994年,这也有原因。

1993年,五位老同志联名提议为粟裕平反(南京军区原副参谋长金冶、南京军区工程兵副政委谭肇之、南京军区空军司令部办公室主任秦叔瑾、南京陆军指挥学院军事教员黄野松、福州军区政治部秘书长黄亦凡)。

看到联名提议后,张震(当时担任中央军委副主席)认为是时候给粟裕平反了,于是与刘华清(当时中央军委副主席)一起推动为粟裕平反。

张震曾是华东野战军第一兵团参谋长,协助粟裕指挥豫东战役、济南战役、淮海战役、渡江战役、上海战役等多场战斗,对粟裕的为人有着深刻的了解。此外,在张震受到不公正对待时,粟裕设法解救了他,这也是张震积极推动粟裕平反的原因之一。

刘华清也曾与粟裕共事。这发生在1967年,聂荣臻老元帅让他组建工作班组,负责领导军管工作。当时担任军管会主任的就是粟裕,而粟裕明确表示支持刘华清的工作。

两位中央军委副主席都支持为粟裕平反,这推动了粟裕平反工作的进程。最终,经过长达36年的公案,粟裕得到了彻底平反。