2019年4月中旬,我游览佛山雷岗公园时,看到了一种从来没有见过的树,它的花只能看到成团的花蕊,看不到花瓣,样子有些像合欢。但也不完全相同,合欢的的花蕊大部分是粉色,只有下边是白色,而我看到的这种树的花全部是绿白色;合欢的花蕊细而软,像绒花,而它的花蕊直而挺,像海胆。看到花的同时,还能看到它的果实,样子有些像枇杷,绿黄色。

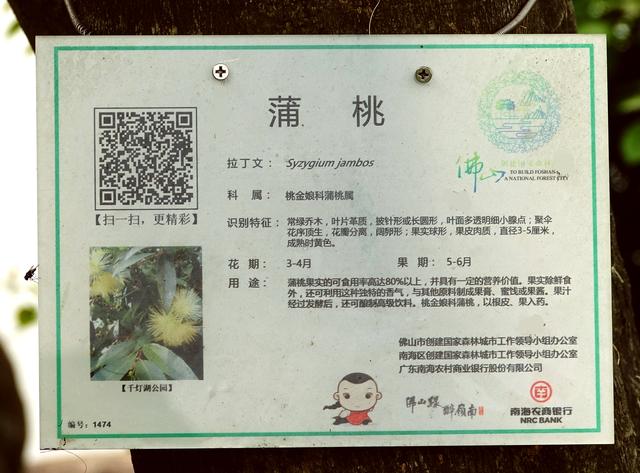

我在树上发现了说明标牌,内容为:桃金娘科蒲桃属蒲桃Syzygium jambos,常绿乔木,叶片革质,披针形或长圆形,叶面多透明细小腺点;聚伞花序顶生,花瓣分离,阔卵形;果实球形,果皮肉质,直径3-5厘米,成熟时黄色。花期3-4月,果期5-6月。蒲桃果实的可食用率高达80%以上,并具有一定的营养价值。果实除鲜食外,还可利用这种独特的香气,与其他原料制成果膏、蜜饯或果酱。果汁经过发酵后,还可酿制高级饮料。以根皮、果入药。

《中国植物志》说,蒲桃产台湾、福建、广东、广西、贵州、云南等省区。喜生河边及河谷湿地。华南常见野生,也有栽培供食用。分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚等地。

一般认为中国大陆的蒲桃可能是古代从国外引入的,但具体的时间、途径都因查不到相关记载,无法确定。不过可以确定,中国南方最迟于明末就已开始栽培,因为生于明末的屈大均在广东见过高二三丈的蒲桃。他在其代表作《广东新语》中记载:“蒲桃,树高二三丈,其叶如桂花,开自春至冬,丛须无瓣,如剪黄绿丝球,长寸许。广中儿童,多为十穗髻象之,予诗《十穗蒲桃髻》。其实如苹果,色亦黄绿,而香甜在壳。壳厚半指,核小如弹子,与壳不相连属,摇之作响。罗浮涧中多甚,猿鸟含啄之余,随流而出,山人阻水取之,动盈数斛。以酿酒曰蒲桃春,经岁香气不减,作膏尤美。”

蒲桃十年左右才能长到二三丈,且长成之后不再长高,所以那些树的树龄肯定要更长一些,这样看,或许明代时,蒲桃就已引种到中国大陆。

与屈大均同时代但年龄小于屈大均的吴震方,也在岭南见过蒲桃,他在所著《岭南杂记》中说:“蒲桃,形如蜡丸,大如桃。高丈余,花开一簇如针,蕋(读作ruǐ,意同“蕊”)长寸许。五月熟,色青黄,中虚有核如弹丸,摇之有声,肉松而甘。忆幼时在福建永春县,食一种名香果,形少圆长,肉松,甘香异常,重握即碎。后两次入闽,于福省遍觅不可得。罗浮僧云:‘山中甚多,每熬为糖果以饷客。’余亦两次入粤,未及尝也。”

1992年广东杨宝霖在《农业考古》上刊登考证的文章说,吴震方所说香果,在珠江三角洲一带被人称为“蒲桃公”。说这种无核的果子往往与有核的果子同树而生,是一种变异,不是另外的品种。还说,“香果”就是蒲桃的别名。他还认为南宋梁克家在《淳熙三山志》中记载的菩提果就是蒲桃。梁克家说:“菩提果,自西域来,得名。夏实,中虚,味香甘而脆,核如枇杷子。”(见《宋元方志丛刊》第八册)杨宝霖认为,符合这种性状的,非蒲桃莫属。如果杨宝霖的说法成立,那蒲桃引入中国的时间就可以提早到宋代了。

1956年出版的《广州植物志》收载蒲桃时说,蒲桃是广州近郊栽培的果树之一。由于水分少,爱吃的人不多,故栽培不广。还说它喜生于近水之地,可作为固堤和防风的植物。

据说,卖水果的人就称蒲桃果为“香果”。因它“中虚有核,摇之有声”,还称它为铃铛果。

不知你吃过没有,反正我还没吃过,等有机会一定尝一尝。