说起弗里德里希或弗里德里希大王,不熟悉欧洲或德国历史的人不一定会想到这位弗里德里希大王其实就是腓特烈大帝。

反正,在我读书的那个年代,历史课本上的【Friedrich II 】是被翻译成【腓特烈二世】,对于舰娘爱好者而言,【腓特烈大帝】的名号则更为响亮。

为了节省打字的时间成本,下文我们还是用【腓特烈】吧!

不少东西方的君主对艺术都有不同程度的迷恋,似乎东西方的君主但凡沾惹上艺术不是亡国就是带领帝国由盛转衰,比如南唐的李后主、北宋末年的宋徽宗、清代的乾隆、法国的路易十四。

喜好倒腾艺术还能让帝国蒸蒸日上的没几个,【腓特烈】绝对算是模范了。本文由up主【LSmiler】制作并授权独家发布,欢迎前往主页关注、评论、弹幕。

【腓特烈】出生于1712年1月24日,从他是个水瓶座来看,喜好艺术也不奇怪,但我想,他对艺术的狂热应该来自母亲索菲·多罗特娅的遗传,因为腓特烈一世格外排斥艺术,甚至认为这是一种“娘娘腔”。

然而,腓特烈一世未曾想到的是,他这位偏好“娘娘腔”的儿子,“曾为音乐试图放弃王位”的儿子,日后不仅成为了霍亨索伦王朝统治时间最长的国王,还让小国普鲁士实现了领土扩张、国家富强,迅速跻身欧洲列强,为之后德国的强大奠定了基础。

这样的雄才大略,(据说)让他成为元首个人崇拜的偶像之一。

吹奏长笛的腓特烈

传统上,中国人会把开国之君的庙号定为“祖”,如太祖、高祖。

西方,则是把伟大的君主冠上“the Great”,通常被翻译为“大帝”,如亚历山大大帝(英语:Alexander the Great)、查理大帝(德语:Karl der Große),还有腓特烈大帝(Friedrich II der Große)。

这些大帝们的首要功绩都是在武功上,像腓特烈大帝统治早期,通过三次西里西亚战争和第一次瓜分波兰,将普鲁士王国的统治面积从11万平方公里扩张到22万平方公里。

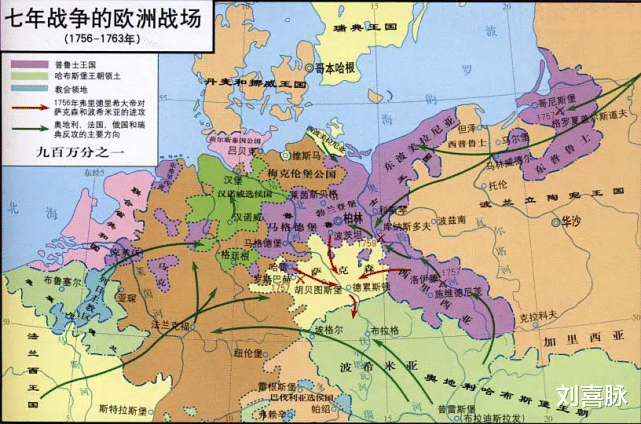

尤其是第3次西里西亚战争——即著名的七年战争,展示了普鲁士是怎样以一国之力对抗几乎整个欧洲的。

这七年战争,虽然是英国、普鲁士同盟与法国、奥地利、俄国同盟之间的“混战”,由于当时的英国在欧洲大陆上仅能对普鲁士提供财政援助,七年战争更像是普鲁士的“一挑三”。

四面受敌、战线太长、兵力不足的普鲁士军队就在极端压力下,居然先是凭借“闪电战”(也就是先发制人)击败了奥地利,接着,利用法国、奥地利、俄国之间存在的矛盾在弱势下取得了修整机会;之后,普鲁士又一次迎战奥地利并大胜,英国在海上和海外战场让法国人接连败退,沙皇伊丽莎白一世恰好驾崩,接任的彼得三世希望与普鲁士媾和;至此,三个主要对手,一个不想打了,两个不能打了,普鲁士居然就在极力坚持下完成了峰回路转,险境求生。

如果说真有天命,那么,这自然是上天垂青于普鲁士和腓特烈大帝——因为只要命运稍微有一点偏差,普鲁士就彻底亡国了。

普鲁士没了,自然也就没了德国,也就没有后来的一堆历史了。

当然,如果历史真的如此演绎,这西方版的“李后主”估计会成为“沉湎艺术、好大喜功”的亡国之君簿上的一员了。

正因为腓特烈大帝的胜利,七年战争导致的生灵涂炭、一片荒芜在历史上并不会被人过分惦记。

七年战争让普鲁士失去了18万人口,而战争之初,普鲁士的人口370万,也就是说,普鲁士损失了二十分之一的青壮年男性。

由此,我相信,如果说七年战争前,腓特烈在普鲁士施行开明君主专制是由于早年成长经历中的人文主义,七年战争后的各项怀柔政策,提倡休养生息,鼓励言论放开,则更是不得不为,战争让国库空虚,从上到下都在以填饱肚子为第一要务,国家还折腾各种高压政策,信不信把人惹急了来一个官逼民反?

立国之基,有军、政、财,军事是首要保障,只有国家没有外敌入侵,内部安定,政治才有施展空间,财政循环才能有序发展。

其实读多了王朝兴衰,不得不说,腓特烈二世应该感谢腓特烈一世给自己留了一个不错的基本盘,就像文景两位皇帝的休养生息政策才给汉武帝留了一个可以“胡乱挥霍”的帝国,一生节俭到近乎抠门的腓特烈一世,留给儿子最珍贵的遗产自然是一整支素质过硬的军队,借用“枪杆子出政权”的思路,“七年战争”中的普鲁士能扛下来,这只储备多年的军队绝对是基石,如果腓特烈即位后继承父亲那种节俭,执着于经济和军事发展,普鲁士应该不会屡屡面临亡国危机。

至于文化艺术,君王可以用它来教化民众,当做爱好也不会有大事,如果沉湎其中,终究是个祸根。古今中西,概莫能外。

【写在后面】

《弗里德里希大王》并不算一本好读的人物传记,原因有三:

第一,本书对这位普鲁士大帝的讲述并没有严格采用编年叙事,而是“主题”与“年份”交错叙事,这就意味着像我这种对德国历史不甚了解,且对腓特烈大帝很不熟悉的人来说,书中各种极为琐碎的描述并不能让我显著提升对主角的认知。

反过来说,如果读者是一位对德国历史相当了解,已经对这位腓特烈大帝的生平相当熟悉,需要一本传记来更为全面地了解这位大人物,本书倒是挺不错。

目录如下——

引 言第一部 弗里德里希的苦难与荣耀第1 章 遗 产第2 章 弗里德里希的驯服第3 章 弗里德里希的塑造(上)第4 章 弗里德里希的塑造(下)第5 章 国家的专横仆人第6 章 文 化第二部 战争与和平第7 章 1745—1756 年的和平与战争第8 章 七年战争:战争的前三年第9 章 七年战争:灾难与生存第10 章 七年战争:弗里德里希为何获胜第11 章 长久的和平、短暂的战争和双重外交第三部 在国内第12 章 公众和民族第13 章 国内的光明与黑暗第14 章 乡村和城镇第15 章 在宫廷和家中结 语 死亡与形象变化

第二,本书对这位普鲁士大帝的生平讲述要么过于细碎,甚至一度让我产生了有堆砌史料的想法——这似乎也是不少厚书的通病,看似围绕某个主题讲了很多,但一行行素材放上去,却没有作者本人的观点。要么就显得过于笼统,或者是很难抓住重点。

举两个例子。

腓特烈喜爱艺术,较为突出的是音乐与建筑,建筑方面,波茨坦的无忧宫就是出自他的建筑设计,而音乐方面,热爱长笛的腓特烈自己创作过百余首长笛协奏曲。

波茨坦的无忧宫

在《弗里德里希大王》中,这部分内容本来可以由作者深入浅出地去聊艺术对腓特烈性格的影响,如艺术对情操的陶冶,让他不像父亲那般在文化上过于保守专制,甚至允许民众批评他的声音存在——音乐并非影响性格的第一要素,但肯定有影响。

此外,就是著名的“七年战争”。本文由up主【LSmiler】制作并授权独家发布,欢迎前往主页关注、评论、弹幕。

作为一本传记,战争这种举国大事的前前后后、里里外外是最值得大书特书的,《弗里德里希大王》虽然用了足足3章内容来聊这场“欧洲大战”,但我从书中却读不出君主本人作为最后决策者是如何运筹帷幄的,经济、外交、战事、民生等这些都没能深入聊聊,令人颇感遗憾。

第三,《弗里德里希大王》全书时不时就会强调腓特烈是个同性恋。虽然说英国被戏称为“腐国”,作者蒂莫西·布莱宁(Tim Blanning)在一本历史专著,反复提及主角的性取向,这究竟是作者个人的独特喜好,还是对德国(人)一种隐晦的嘲讽?

有空我再看看这位剑桥大学教授的《企鹅欧洲史·追逐荣耀》,或许能找到答案。

平心而论,腓特烈是个同性恋、双性恋甚至其他奇怪的性癖好,都可能与史实不符,就算腓特烈真有男宠,稍微提及即可,毕竟,我也看不出这种癖好是否影响到了君主本人的统治风格。

总体而言,我看君主、枭雄等的传记、历史故事,更好奇每一件影响文明进程的历史大事背后的政治博弈是怎样的,欧洲虽然有好多国家,翻阅中世纪和近代的历史可知,无非是几个互有血缘关系的家族相互掐架,和大家族内部争权夺势无异,这段历史的讲述者,如果没能把这层内容说透,可读性就差了不少。

《弗里德里希大王》这本书,就我而言不是强烈推荐的范畴,只能说值得一看。