1058年3月27日,云居寺四部经文刻成

云居寺坐落在房山县南尚乐乡的小盆地内,这里奇峰陡绝,气势磅礴,古木森蔚,环境清幽。云居寺创建于唐贞观四年(公元631年) 寺院宏伟,佛塔林立,是著名的佛教圣地。

据记载,隋代僧人静琬继承其师南岳慧思大师遗志,在白带山上开凿石室,将佛经刻在石板上,藏阅于石室内。

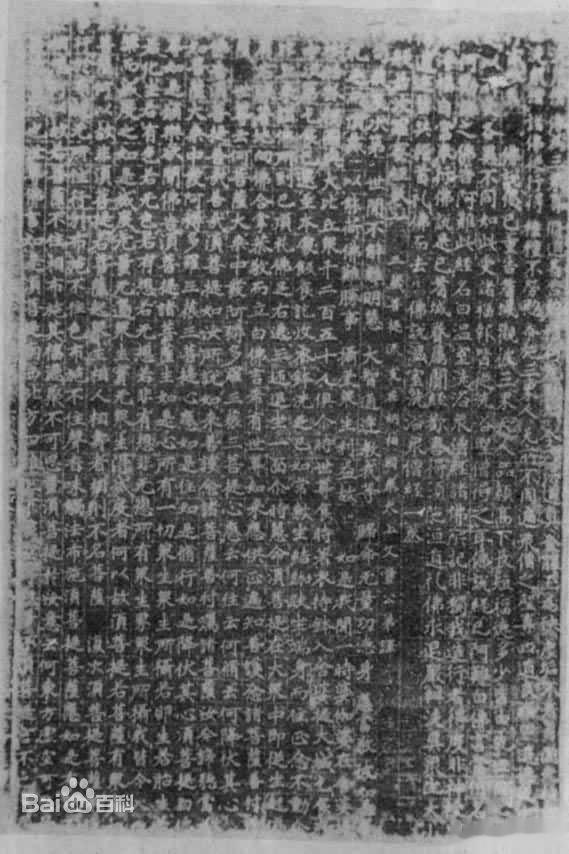

佛教石经中规模最大、历史最久的文化珍品,存于北京市房山县云居寺石经山。在云居寺以东,故又称东峰。高约500米,开凿九洞,分上下两层。下层有两洞,自南而北为第一、二洞;上层有七洞,以雷音洞为中心,右面为第三、四洞,雷音洞为第五洞,左面第六、七、八、九洞。九洞之中以雷音洞开凿最早,原作经堂,称石经堂,有石扉可以启闭。其余八洞在贮满石经后即以石塞炉熔铁锢封。至辽金时,又在山下云居寺西南角开辟地穴两处,埋藏石经后合而为一,其上建塔,称压经塔。

白带山因此又称石经山、小西天。静琬和尚自大业年间至唐贞观十三年逝世,三十年间刻经不辍,并在白带山下营建云居寺。自公元605年~617(隋大业年间)开始刻造,634年(唐贞观八年)刻《华严经》和嵌于雷音洞四壁的《维摩经》、《胜鬘经》等经石146块,至639年(唐贞观十三年),刻完《涅槃经》后静琬圆寂。

他死后其弟子相继续刻石经,传了五世才告中断。辽代圣宗时期,对石经又有所补缺续新、校勘整理,直到辽清宁四年三月一日(公元1058年3月27日),终于补刻成四大部经:《大涅槃经》《正法念经》《大花严经》和《大般若经》。据石经山上的《四大部经成就碑记》记载,此四经共计 310卷。它是研究我国古代文化、艺术,特别是佛教历史和典籍的重要文物,也是世界文化遗产的珍贵宝藏。

明清以来,房山石经引起学者的广泛关注。明代周忱,清代查礼、石景芬、叶昌炽等的游记和著述中,都曾介绍了它的价值。但仅从碑刻书法着眼,很少从佛教角度研究。这些经碑,对校勘木刻经本的错讹,是可贵的实物依据。有些刻经题记还保存有唐代幽州、涿州地区的行会名称和政治、社会、经济情况,对研究当时华北社会状况有参考价值,同时也是研究古代金石、书法艺术发展的重要资料。

解放后,中国佛教协会和文物部门将石经山上的石经全部捶拓。又在南塔地穴新发现一大批经板,据统计,云居寺和石经山藏经洞共收藏经板1.5万余块,因此,云居寺被誉为“北京的敦煌”。

2019年9月9日,“中华文化奇迹——北京房山云居寺历史文化展”在故宫太和门东侧崇楼开幕。石刻大藏经首次走出云居寺,亮相紫禁城。