1927年的国民党清党浪潮中,杨开慧英勇就义,留下了年迈的母亲向振熙和三个年幼的孩子。作为毛泽东的岳母,向振熙含泪将外孙们送往上海避难,独自在家乡守望。二十余年的漫长等待中,这位坚强的母亲始终关注着女婿的革命征程。1949年,当长沙解放的消息传来,已年过古稀的向振熙泪流满面,喃喃自语:"润之成功了,我终于等到这天了!"新中国成立后,毛泽东始终没有忘记这位恩重如山的岳母,不仅定期派人看望问候,还多次邀请她到北京同住。

师生相遇 恩同父子

师生相遇 恩同父子1914年湖南一师,一个朝气蓬勃的青年走进了这所省内最高学府。这位年轻人就是毛泽东,他带着报国济民的理想,开启了改变中国的求学之路。

在湖南一师,毛泽东遇到了他一生中最重要的恩师杨昌济。杨昌济是一位在教育学、哲学、伦理学领域颇具建树的教授,他曾留学日本和英国,对中国的落后现状有着深切的忧虑。

杨昌济不同于当时的传统学者,他主张变法维新,希望用西方先进的科技文化来振兴中国。他选择在湖南一师任教,正是希望培养出更多能够推动中国发展的优秀人才。

毛泽东的求知欲和独特思维方式很快引起了杨昌济的注意。在课堂内外的交流中,杨昌济发现这位学生不仅学习成绩优异,更重要的是具有深刻的社会观察力和独到的见解。

在杨昌济的引导下,毛泽东开始接触到更多进步思想。杨昌济经常邀请毛泽东、蔡和森等学生到家中,一起研读《新青年》等进步刊物,讨论救国图强之道。

当时的湖南一师校长张干对新文化运动极为抵触,他多次打压宣传新思想的学生。面对这种情况,杨昌济挺身而出,带领一批进步教师保护学生,使毛泽东等人得以继续求学。

毛泽东毕业后,杨昌济被北京大学聘为教授。他立即想到了自己的这位得意门生,便推荐毛泽东到北大图书馆任职。这份工作不仅解决了毛泽东的生计问题,更为重要的是为他提供了接触新思想的平台。

在北大图书馆期间,毛泽东得以系统地学习马克思主义理论。这段时期的学习和思考,为他日后领导中国革命奠定了重要的理论基础。

杨昌济不仅是毛泽东的老师,更是他精神上的引路人。在杨昌济的言传身教下,毛泽东逐渐形成了自己的革命理想。

这段师生情谊影响深远,不仅改变了一个青年的命运,更在无形中推动了中国革命的进程。而此时的毛泽东还不知道,通过恩师他即将遇到自己生命中最重要的伴侣。

革命伉俪 并肩战斗在北大图书馆工作期间,毛泽东经常前往恩师杨昌济家中拜访。一个宁静的午后,他见到了杨昌济的次女杨开慧,这次相遇成为了两人人生的重要转折点。

杨开慧深受父亲的教育影响,对进步思想有着浓厚的兴趣。她曾多次拜读毛泽东发表在各种刊物上的文章,对这位父亲的学生充满敬意。

随着交往的深入,杨开慧逐渐被毛泽东的革命理想所打动。在毛泽东的影响下,她加入了中国共青团,从此走上了革命道路。

两人志同道合的关系很快发展为真挚的爱情。杨开慧向父亲表明了自己的心意,杨昌济虽然担心女儿的未来,但看到女儿坚定的态度,最终点头同意了这门亲事。

不幸的是,杨昌济因积劳成疾去世,未能亲眼见证这对革命伉俪的结合。临终前,他还特意写信给老友章士钊,叮嘱要重视毛泽东这位学生。

杨昌济去世后,毛泽东连夜赶回板仓,以晚辈之礼主持了恩师的丧事。他细心周到的表现,让杨开慧的母亲向振熙看到了这个年轻人的担当。

在向振熙的主持下,毛泽东和杨开慧举行了简单的婚礼。婚后的杨开慧全力支持丈夫的革命事业,协助他组织领导学生运动,创办夜校。

杨开慧不仅是毛泽东的妻子,更是他的革命战友。她积极参与抵制封建包办婚姻的运动,还创办女子夜校,致力于提高妇女的觉悟。

1927年,随着革命形势日益严峻,杨开慧带着三个年幼的孩子留守板仓。她一边照顾家庭,一边组织领导长沙、平江、湘阴等地的革命斗争。

这时的杨开慧已经成为了一名成熟的革命者。她多次冒着生命危险传递情报,组织地下党活动,成为了敌人重点打击的对象。

岳母护子 守望相助

岳母护子 守望相助向振熙从女儿参加革命的那天起,就做好了与她共同面对艰难的准备。她不仅要照顾三个年幼的外孙,还要随时准备转移,躲避敌人的搜查。

在那段艰苦的岁月里,向振熙成为了女儿最坚实的后盾。她跟随女儿东躲西藏,帮助照看孩子,使杨开慧能够全身心投入革命工作。

1930年,灾难降临在这个革命家庭。杨开慧在执行任务时不幸被捕,当时只有大儿子毛岸英在她身边。母子两人被关进了长沙第五监狱。

得知女儿和外孙被捕的消息,向振熙立即行动起来。她四处奔走,想尽办法营救亲人。通过各种关系和努力,她最终只救出了毛岸英。

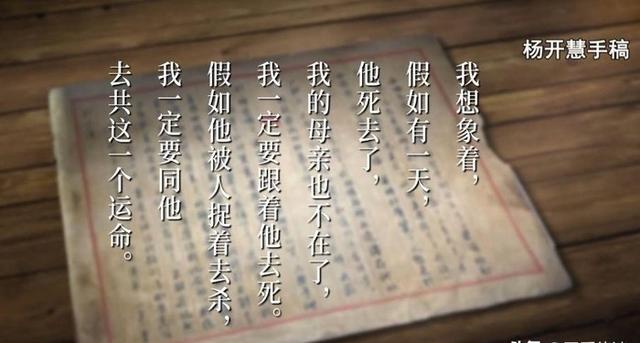

敌人开出条件,只要杨开慧写下与毛泽东的离婚声明,就可以获得自由。但杨开慧坚决拒绝了这个要求,最终在长沙刑场英勇就义。

女儿的牺牲对向振熙来说是巨大的打击,但她没有被悲痛压垮。她立即意识到三个外孙的安全问题,必须尽快将孩子们送走。

经过周密安排,向振熙成功地将三个外孙送到了车站。她将孩子们交给前往上海的地下党同志,目送着外孙们远去。

在随后的日子里,向振熙一直守在家乡,默默等待着胜利的到来。她坚信女儿用生命守护的革命事业终将取得胜利。

随着革命形势的发展,向振熙通过各种渠道关注着毛泽东的战况。每当听到革命军队取得胜利的消息,她就知道女儿的牺牲没有白费。

长沙解放的那一天,向振熙站在窗前望着北京的方向。二十年的等待终于迎来了胜利的曙光,她知道女儿在天之灵一定会感到欣慰。

解放后,毛泽东始终没有忘记这位坚强的岳母。他经常派人打听向振熙的近况,送去慰问和关怀。

在新中国成立的日子里,向振熙看到了女儿生前追求的理想正在一步步实现。她以一个母亲的坚韧,守护了革命火种,等到了黎明的到来。

向振熙的一生,是千千万万个中国母亲的缩影。她们默默承受着失去亲人的痛苦,却依然坚强地守护着革命的希望。

这种坚韧的母爱,不仅保护了革命的后代,更是支撑着整个革命事业走向胜利的重要力量。向振熙用自己的行动,诠释了什么是革命母亲的担当。

永恒怀念 母女相守

新中国成立后,毛泽东一直惦记着远在湖南的岳母向振熙。他多次派人打探向振熙的生活近况,定期为她寄去生活费用和慰问品。

当杨开智来到北京看望毛泽东时,这位国家领袖表现出对家人的深深牵挂。他迫切询问岳母的健康状况,得知向振熙一切安好时,立即安排人定期前往湖南看望。

为了表达对岳母的关怀,毛泽东每逢向振熙过寿,都会派儿子毛岸英或毛岸青回湖南祝寿。这份深情厚谊,超越了普通的亲戚关系。

在六十年代,全国经济形势较为困难的时期,毛泽东仍然坚持给岳母寄去生活费。他还特意写信邀请向振熙来北京同住,希望能亲自照顾这位年迈的老人。

向振熙一贯以来的性格刚毅独立,她婉言谢绝了毛泽东的好意。她选择继续留在板仓老家,守着熟悉的一方土地,守着与女儿的回忆。

1960年,向振熙在家乡病逝,享年九十岁。这位坚强的母亲,终于完成了她的历史使命。

毛泽东接到向振熙去世的消息后,向杨开智提出了一个特殊的请求。他建议将岳母与杨开慧合葬在一起,让母女二人在地下团聚。

这个建议得到了杨家人的一致同意。在安排向振熙的葬礼时,他们选择了与杨开慧烈士陵园相邻的位置。

如今,在杨开慧烈士陵园中,人们可以看到母女二人的合葬墓。这个特殊的安排,体现了一个革命家庭的深厚情谊。

向振熙与杨开慧的故事,代表了无数革命家庭的缩影。她们用各自的方式支持着中国革命,为新中国的诞生付出了巨大牺牲。

在这个革命年代的伟大叙事中,不仅有前线浴血奋战的英雄,也有像向振熙这样在后方默默付出的普通人。她们的贡献同样值得后人永远铭记。

母女二人的合葬,象征着革命事业的传承与延续。她们用生命和坚守诠释了什么是革命信仰,什么是家国情怀。

如今,每当有人来到杨开慧烈士陵园,看到这座合葬墓时,都会被这个感人的故事所打动。这里不仅是一座墓碑,更是一个时代的见证。