阅读此文前诚邀您点击一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章,同时便于进行讨论与分享。感谢您的支持!

参考文献:

《中国血脂异常防治指南(2016年修订版)》

《欧洲心脏病学会/欧洲动脉粥样硬化学会血脂管理指南》

《中国心血管健康与疾病报告2020》

世界卫生组织官网相关资料

提到总胆固醇和低密度脂蛋白,有些人可能会觉得陌生,但一说起“血脂高”或者“动脉堵塞”,大家可能立刻就明白了些。

这些词跟健康息息相关,说白了,就是关乎心脑血管的事儿。

有人去体检拿到报告,发现总胆固醇高了,但低密度脂蛋白却没怎么超标,于是开始疑惑:这是不是意味着危险性没那么高?他汀类药物到底要不要吃呢?

这些问题看似简单,实则隐藏了许多关键的健康细节。

先说胆固醇,它是人体不可缺少的物质,像建造细胞膜、生成激素等都离不开它。

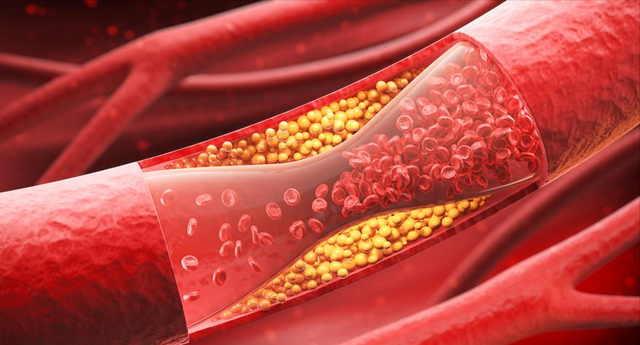

总胆固醇是血液中各种胆固醇的总和,低密度脂蛋白胆固醇则被称为“坏胆固醇”,它容易沉积在血管壁上,时间久了会导致血管变窄甚至堵塞。

举个例子,如果把血管比作水管,总胆固醇就像水里的杂质,低密度脂蛋白则是特别容易附着在管壁上的那部分。

可问题来了,报告上只有总胆固醇高,是不是就可以松口气呢?事实并非如此。

有些人虽然低密度脂蛋白不高,但其他指标可能已经亮起了红灯,比如甘油三酯、载脂蛋白B等。还有一种常被忽视的情况——高密度脂蛋白偏低。

高密度脂蛋白被称为“好胆固醇”,它能把多余的胆固醇带走。如果它偏低,即使低密度脂蛋白正常,风险仍然存在。

其实,总胆固醇和低密度脂蛋白只是冰山一角,更全面的血脂分析才能看清全貌。

那么,总胆固醇升高的原因有哪些呢?

首先,饮食是很重要的一环。长期摄入高脂肪、高热量的食物,比如油炸食品、动物内脏,会导致血脂水平上升。

其次,缺乏运动也是一个常见因素,现代人生活节奏快,久坐不动已经成了习惯,这会让脂质代谢变慢。还有家族遗传的影响,有些人天生就容易血脂高,即使饮食再健康也难以完全避免。

此外,年龄和性别也对血脂水平有重要影响。一般来说,男性在40岁后,女性在绝经期后,血脂水平更容易升高。这是因为激素变化会影响脂质代谢。

还有压力和睡眠质量,这些看似与胆固醇无关的因素,其实也会通过影响体内的代谢平衡,间接导致血脂问题。

在临床上,曾有一位患者,40多岁,平时感觉身体还算健康,偶尔应酬会吃点大鱼大肉。一次体检中发现总胆固醇偏高,但低密度脂蛋白正常。

医生建议他进一步做血脂分型检查,结果发现他的甘油三酯和载脂蛋白B都偏高,这提示他已经有一定的动脉硬化风险了。

医生跟他说:“你现在就像一根看似完好的水管,里面其实已经开始有沉积物了,虽然还没堵,但时间久了问题会越来越多。”

这位患者听了建议,从饮食、运动开始调整,后来复查时指标逐渐改善了。

那么,面对总胆固醇高但低密度脂蛋白不高的情况,我们该怎么办?

首先,改变生活方式是关键。饮食上,多吃富含膳食纤维的蔬菜水果,少吃油腻的食物,比如肥肉、奶油蛋糕等。

鱼类尤其是深海鱼,含有丰富的Omega-3脂肪酸,有助于降低血脂。其次,适度运动非常重要,比如每天快走30分钟,不仅能帮助控制体重,还能改善血脂水平。

平时要特别注意避免长期熬夜和高压状态,这会让身体的代谢水平紊乱,进一步加重血脂问题。同时,戒烟限酒也非常重要,烟草中的有害物质会直接损伤血管,酒精则会干扰脂质代谢。

对于已经有家族史的人来说,定期体检尤为重要。通过早发现、早干预,可以大大降低心脑血管疾病的风险。

很多人可能还会问,那他汀到底要不要吃呢?

其实,是否需要用药要看整体的风险评估。医生会根据年龄、血脂水平、有无其他疾病(如高血压、糖尿病)来决定。

如果只是单纯的总胆固醇轻度升高,生活方式的调整往往就能起到很好的效果。但如果已经有动脉硬化的早期迹象,或者其他风险因素比较多,医生可能会建议使用他汀类药物来控制病情。

有些人对药物有顾虑,怕副作用,但其实在医生指导下使用,安全性是有保障的。

总胆固醇高并不等于高危,但也不能掉以轻心。关键在于全面分析血脂情况,结合个人的健康状况进行综合判断。

通过健康的生活方式和必要的医学干预,完全可以有效地控制血脂水平,降低心脑血管疾病的风险。

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文章开头已标注文献来源。本文意在科普健康知识,如有身体不适,请及时寻求线下医师帮助。别忘了点赞转发给家人朋友,喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。