约翰·汤姆森是英国的摄影家、地理学家和旅行家 ,他于1862年和1869年两度来到中国,用相机记录下了当时中国普通百姓的真实影像。

本组图片拍摄于1871年前后,距离今天已过去了一个半世纪,从这些珍贵的老照片中,我们能够真切感受到154年前京城百姓的生活状态。为了使照片更加真实生动,小编运用手工上色和AI技术,对图片进行了高清处理和着色。

富人杨方

1871年,一名叫杨方(音译)的富人站在自家的花园里,汤普森将这里称这里为“天堂”。他描述说:在这个天堂里有一个小型莲花湖, 湖上架着一座古雅漂亮的大理石桥。花园里里甚至还有一个球场,但他没有说明可以打什么球。

新嫁娘

这是杨方家花园的一部分,摆放着假山和花卉,前景的女子是一名穿着嫁衣的满族新娘,站在旁边的是她的仆人。

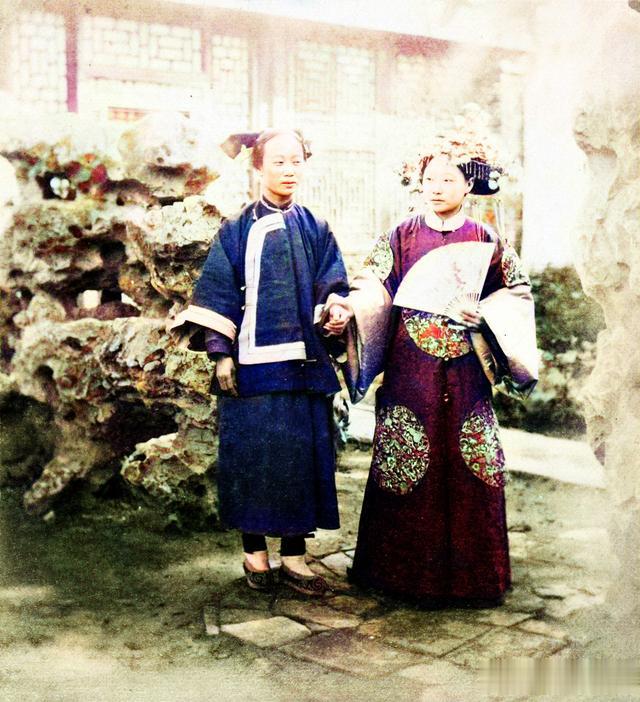

新嫁娘之二

这张照片依旧是在杨方花园中拍摄的,同样是 一位穿着嫁衣的满族新娘和她的女仆 。对比前后两张照片,新娘显然并不是同一个人。莫非当年富人家娶亲也是批量的吗?

驯鸟人

提笼架鸟是当年八旗子弟生活的一部分,据说这和他们满族祖先喜好养鸟听音的传统有关。图中穿着长袍的中年人手里拿着一根小竹棍,竹棍的顶端蹲着一只被驯服的小鸟。男子带着它散步,小鸟婉转的鸣叫让他很有面子。

老王

并不是所有的旗人都过着衣食无忧的生活,比如图中这个瘦骨嶙峋的男子,他就一个地位低下的老旗人,人们都称之为“老王”。老王身上的羊皮袄满是破洞,手里拿着木头梆子,为一家法国人开设的酒店守夜。

锔瓷器

汤普森将图中的匠人称之为流动瓷器铆工,其实就是一个锔瓷匠人。锔瓷器是一种古老的手工技艺,现在已经绝迹。随着工业的发展,机器制造使瓷器变得非常物美价廉,生活已不再需要这种修补破损瓷器的人了。

做蒸笼

制作蒸笼的小贩蹲在地上,手拿木钻正在竹圈上打孔用来固定。这种在汉代便已出现的炊具真是一件伟大的发明,因为一直延续至今还在使用。一名身材高大的男子站在旁边观看,脚下穿着的一双崭新的靴子很扎眼。

修鞋匠

一名男子正在将刚脱下的布鞋子递给坐在街头的修鞋匠。从前的人穿鞋是一个大问题,因为必须靠女人一针一线的缝制出来,而且很容易磨坏掉,修鞋也因此成了一份常见的工作。

水夫

推着独轮水车的年轻水夫,很健壮,很舍得卖力气,偏偏混不上一双鞋子穿,只能光着脚走路。京城的水井有甜水和苦水之分,在没有自来水的情况下,人工运输甜水就成了一门职业。

拾荒者

一位脸上写满了苦难的老人,手里撑着竹耙,有气无力的样子。汤普森说:这个老人从教堂里寻找破布和骨头,以换取几枚铜钱。他同时还介绍说:在当时还有一些和拾荒者类似的人,他们只捡拾地上有字的废纸,然后拿到“惜字塔”里焚烧掉,以示对中国文字的尊崇。

驴子

一位老人和他的小毛驴,从身体的姿态上便能看出他对驴子的疼爱。那时候,毛驴在家里的作用实在太大了,在家可以帮干活,出门可以当坐骑。

卖糖

挑着挑子走街串巷的卖糖小贩,是最受孩子们欢迎的人,虽然小孩子可能并没有钱买盒子里的麦芽糖,单是看看也很过瘾。汤普森在讲解时专门提到了小女孩的发型:额头剃得很光,头发在脑后编成两根辫子。有人认为清代只有已婚女子才会剃光脑门,实际上并不准确。

娱乐

那时候的人们的娱乐方式非常少,能在街头看一看拉洋片也是一种难得的视觉享受,同时也开阔了眼界。 这种木头装置的西洋镜一直延续的民国还能在街头看到。

卖玩具

在一座大宅院门前放下挑子的小贩,他敲响手里的小锣将孩子们吸引出来。箩筐的架子上摆放着各式各样的小玩具,站在挑子边的小女孩正试吹一只可以发出响声的鸭子。

葬礼队伍

抬着纸扎亭子的送葬队伍,亭子里放着逝者的灵牌。这些驻足休息的人不是停在河边,而是在泥泞的道路上,旁边的泥潭是雨后的积水。

活人墓

北京郊区一座寺庙里和尚的“活人墓”。一个僧人将自己囚禁在类似于方塔的砖屋里,砖墙上贴着“归心静默”、“同治十年四月二十七”的字样,想来是开始幽闭的日子。这名僧人想通过这种手段募集修缮寺庙的资金。 汤普森介绍说:这名僧人只能通过墙体上四个小窗和外界沟通,他唯一的工作是用前面孔中伸出的绳索定时敲响外面的小钟。