痰液,这一人体呼吸道的分泌物,看似平常,却蕴含着丰富的健康密码。白痰是身体虚寒的警钟,提醒我们关注肺、脾、肾的阳气是否充足;黄痰是体内有热的信号灯,提示可能存在外感风热或体内积热的情况;黑痰是健康的隐秘威胁,涉及痰热郁肺、肺肾阴虚、气滞血瘀等复杂病理;泡沫痰则是体内水液代谢的警钟,警示着肺、脾、肾三脏功能失调,水饮停聚。

白痰、黄痰、黑痰、泡沫痰,说明身体哪些问题?

白痰、黄痰、黑痰、泡沫痰,说明身体哪些问题?1、白痰——身体虚寒

在中医上,白痰常被视为身体虚寒的重要信号。《杂病源流犀烛・痰饮源流》中提到:“在肾曰寒痰,其色有黑点,吐出多稀。” 明确指出了白痰与寒证的关联。当人体受到风寒之邪侵袭,尤其是在秋冬季节,风寒感冒的发生几率增加,此时就容易出现白痰。

这是因为风寒之邪束缚了肺的正常宣发功能,导致肺气失于通畅,津液不能正常输布,凝聚成痰,所以多表现为清稀的白色痰液,同时还可能伴有恶寒、鼻塞、流清涕等症状。正如《黄帝内经》所说:“形寒饮冷则伤肺”,身体受寒加上饮用寒凉之物,会直接损伤肺的阳气,影响肺的功能,进而产生白痰。

脾胃虚弱也是导致白痰的常见原因。中医素有“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”的说法,深刻揭示了脾胃与痰生成的密切关系。脾胃负责运化水谷和水液,一旦脾胃功能失调,水液不能正常代谢,就会积聚成痰,上贮于肺,从而出现咳嗽、咳白痰的症状。这类患者往往还伴有食欲不振、腹胀、便溏等脾胃虚弱的表现。明代医家张景岳在《景岳全书》中指出:“脾主湿,湿动则为痰;肾主水,水泛亦为痰。” 进一步强调了脾胃在痰湿生成中的关键作用。

肾阳虚也可能引发白痰。肾阳是人体阳气的根本,对各脏腑组织起着温煦和推动作用。肾阳虚衰时,不能温化水液,水液代谢失常,也会凝聚为痰,表现为白色清稀痰。同时,肾阳虚的人还会有畏寒肢冷、腰膝酸软、夜尿频多等症状。《张氏医通》认为寒痰属肾,临床上除脾肾阳衰而生寒痰外,也可见于风寒束肺,充分说明了白痰与肾阳虚之间的内在联系。

2、黄痰——体内有热

与白痰所代表的寒证不同,黄痰通常是体内有热的显著标志。当人体外感风热之邪,风热犯肺,或者体内原本的寒邪入里化热,又或者是过食辛辣、油腻等刺激性食物,导致体内积热,都可能引发黄痰的出现。正如《黄帝内经》所说:“热盛则肿”,热邪炽盛,煎熬津液,使得痰液变得黏稠,颜色发黄。

在风热犯肺证中,患者除了咳黄痰外,还会伴有发热、微恶风寒、鼻塞、流黄涕、咽喉肿痛等症状。这是因为风热之邪侵袭肺卫,导致肺的卫外功能失调,肺气失于宣降,从而出现一系列表热症状。《景岳全书・咳嗽》中提到:“外感之邪多有余,若实火证,亦必有火盛之表,或为身热,或为面赤,或为躁烦,或为喉痛,其脉必滑数有力。”进一步说明了风热犯肺时的症状特点。

而痰热壅肺证则更为严重,此时热邪与痰邪相互胶结,壅滞于肺。患者会出现咳嗽剧烈,气息粗促,咯痰量多且质地黏稠,颜色深黄,甚至可能伴有胸痛、胸闷、发热、口渴等症状。

隋代巢元方在《诸病源候论》中对“热痰候”有这样的描述:“热痰者,为饮水浆结积而生也,言阴阳否膈,上焦生热,热气与痰水相搏,聚而不散,故令身体虚热,逆害饮食,头面翕然而热,故云热痰也。” 精准地阐述了热痰的形成机制和临床表现。

另外,现代医学中的一些呼吸道感染疾病,如风热感冒、急性支气管炎、肺炎等,在中医辨证中常常会出现黄痰的症状。这也从侧面印证了中医对于黄痰与体内热证关系的认识。

3、黑痰——痰热郁肺

黑痰的出现往往令人担忧,在中医领域,黑痰的形成涉及多种复杂的病理机制,主要与痰热郁肺、肺肾阴虚、气滞血瘀等因素相关。

当长期受到热邪的熏蒸,肺脏就会受到损伤,津液被过度消耗,进而出现黑痰。正如《素问・阴阳应象大论》中所说:“热伤气,寒伤形”,热邪不仅伤气,还会煎熬津液,使得痰液的质地和颜色发生改变。

痰热郁肺的患者,除了咳黑痰外,常常伴有胸胁胀满,感觉就像胸部被一股无形的力量束缚,难以舒展;身热明显,体温升高,甚至可能出现发热的症状;口干舌燥,总感觉口腔内缺乏津液,喝水也难以缓解。从舌象和脉象来看,舌红苔黄或黄腻,表明体内有热邪且伴有痰湿;脉滑数,滑脉如同圆珠在盘中滚动,主痰湿,数脉则表示有热,这一系列的症状和体征都揭示了痰热郁肺的病理状态。

肺肾阴虚也是导致黑痰的重要原因。肺与肾在中医理论中关系密切,肺为气之主,肾为气之根,肺肾相互滋养。当肺肾阴虚时,体内阴液不足,虚火内生,虚火灼伤肺络,就容易出现黑痰。患者还可能出现声音嘶哑,这是因为肺肾阴虚,津液不能上承,咽喉失于滋养;腰膝酸软,肾主腰膝,肾阴虚则腰膝失养;盗汗,入睡后出汗,醒来后汗止,这是阴虚火旺的典型表现。

舌象上舌红少苔,脉象细数,都体现了阴虚有热的特点。《医贯》中提到:“肺金之虚,多由肾水之涸,欲补肺者,必先补肾。” 强调了肺肾阴虚之间的内在联系以及治疗时的整体观念。

4、泡沫痰——饮停于肺

泡沫痰在中医理论中,被视为饮停于肺的主要症状之一,它的出现警示着体内水液代谢出现了异常。《金匮要略》中对痰饮病有着详细的论述,指出 “饮后水流在胁下,咳唾引痛,谓之悬饮;饮水流行,归于四肢,当汗出而不汗出,身体疼重,谓之溢饮;咳逆倚息,短气不得卧,其形如肿,谓之支饮”,其中支饮的症状与泡沫痰关系密切,多因脾肾阳虚,水饮停聚于肺,肺气上逆所致。

泡沫痰的形成,主要是由于人体阳气不足,尤其是脾阳和肾阳亏虚,不能正常运化和温化水液,导致水液停聚,形成饮邪。饮邪上犯于肺,肺气失于宣降,就会出现咳嗽、咯泡沫样痰的症状。这种痰液质地稀薄,呈泡沫状,且痰量较多。

外感风寒夹饮也可能引发泡沫痰。当人体感受风寒之邪,同时体内又有饮邪存在时,风寒之邪与饮邪相互搏结,侵犯肺脏,导致肺气失宣,出现咳嗽、咯白色泡沫样痰,还可能伴有恶寒、发热、头痛、身痛等外感症状 。正如《伤寒论》中所记载的小青龙汤证,就是针对风寒束表,水饮内停所导致的咳嗽、咯泡沫痰等症状而立,通过解表散寒、温肺化饮的方法来治疗。

中医化痰的智慧与策略

中医化痰的智慧与策略1、在药物调理方面

《金匮要略》提出的“病痰饮者,当以温药和之”这一原则,为中医化痰治疗指明了方向。对于白痰这类因寒而生的痰湿,二陈汤堪称经典方剂。二陈汤出自《太平惠民和剂局方》,由半夏、橘红、白茯苓、炙甘草、生姜、乌梅组成。方中半夏燥湿化痰,橘红理气化痰,茯苓健脾渗湿,炙甘草调和诸药,生姜降逆化饮,乌梅收敛肺气。

全方燥湿化痰、理气和中,对于湿痰咳嗽,表现为咳嗽痰多、色白易咯、胸膈痞闷等症状,疗效显著。而对于黄痰所对应的热证,清气化痰丸则是常用之方。它由瓜蒌仁、陈皮、黄芩、杏仁、枳实、茯苓、胆南星、制半夏等药物组成,具有清热化痰、理气止咳的功效,适用于痰热咳嗽,咯痰黄稠,胸膈痞闷等症状。

2、在饮食调理方面

许多日常生活中的食物都具有化痰的功效。梨,素有 “百果之宗” 的美誉,性凉,味甘、微酸,具有清热润肺、止咳化痰的作用。无论是生食,还是与冰糖、川贝等一起炖煮成冰糖雪梨汤、川贝雪梨膏,都能有效地缓解咳嗽、咳痰症状。百合,味甘,性寒,归心、肺经,有润肺止咳、清心安神之功。

可将百合与银耳、莲子等食材搭配,煮成百合银耳莲子汤,既能滋阴润肺,又能化痰止咳 。荸荠,又称马蹄,性甘、寒,能清热生津、化痰消积。可直接生食,也可榨汁饮用,或者与其他食材一起煲汤,对于肺热咳嗽、咯痰不爽有很好的调理作用。

3、在穴位按摩方面

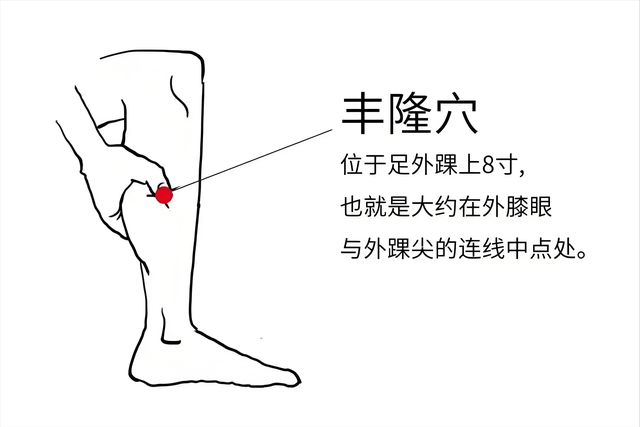

穴位按摩同样是中医化痰的特色方法之一。丰隆穴,作为足阳明胃经的络穴,别走于足太阴脾经,自古以来就被医家视为祛痰的要穴。《玉龙歌》云:“痰多宜向丰隆寻”,充分说明了丰隆穴在化痰方面的重要作用。其位置在外踝尖上8寸,胫骨外一横指处。按摩时,用拇指指腹点按或点揉丰隆穴,每次3-5分钟,以穴位处产生酸麻胀重的感觉为宜。

长期坚持按摩丰隆穴,能够健脾和胃,使湿痰自化,对于咳嗽痰多、气喘、呕吐等症状都有很好的缓解作用。肺俞穴,位于第三胸椎棘突下旁开1.5寸处,是肺气输注于背部的穴位。分推肺俞穴,用拇指指面由穴位中点向两侧分推,可起到调理肺气、促进化痰的功效。按摩时,力度要适中,以局部皮肤微微发红为度。

此外,中医还有许多其他的化痰方法,如艾灸、拔罐、推拿等,这些方法都可以根据患者的具体情况,在专业医生的指导下合理选用,以达到最佳的化痰效果,维护人体的健康。

在日常生活中,我们不妨多运用中医知识来呵护自己的健康。当出现咳痰症状时,不要盲目用药,而是要仔细观察痰液的颜色、质地和气味,结合自身的其他症状,初步判断身体的状况。如果症状持续不缓解或加重,应及时就医,在专业医生的指导下进行诊断和治疗。同时,保持良好的生活习惯,如均衡饮食、适量运动、戒烟限酒、规律作息等,对于预防痰液异常和维护身体健康也至关重要。让我们用中医的智慧,读懂痰液的语言,守护好自己和家人的健康。