汽车圈的“世纪联姻”泡汤了!本田和日产,这两个日本汽车巨头,原本计划携手并进,共同应对汽车行业的风云变幻。然而,这场看似美好的合作,最终却以失败告终。不禁让人疑惑:为什么?难道仅仅是因为本田想“吞并”日产吗?

事情当然没那么简单。表面上看,本田提出的“股票交换”合并方案,似乎是导致谈判破裂的导火索。但深究下去,你会发现,这背后隐藏着更深层次的原因,涉及到企业文化、战略方向、市场竞争等诸多因素。

首先,让我们来看看两家公司的“性格”。本田,就像一个技术宅,痴迷于发动机的研发和创新,追求极致的性能和操控。而日产,则更像一个务实的商人,注重市场份额和成本控制,善于利用联盟和合作来扩大规模。这两个性格迥异的企业,就像油和水,很难融合在一起。试想一下,一个追求极致性能,一个追求性价比,他们的产品研发方向、市场定位、甚至企业文化都存在巨大的差异,如何能走到一起?

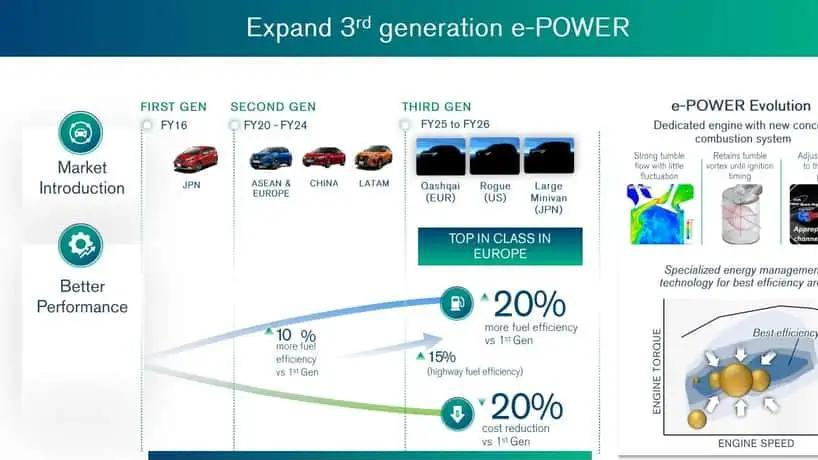

其次,战略方向的差异也是一个关键因素。在电动化浪潮席卷全球的今天,本田和日产选择了不同的技术路线。本田押宝氢燃料电池,认为这是未来汽车的终极解决方案。而日产则更倾向于纯电动汽车,认为这是更现实、更具市场潜力的选择。这种战略分歧,就像两列行驶在不同轨道上的火车,注定无法交汇。

再者,控制权的争夺也是谈判破裂的重要原因。本田希望通过股票交换,将日产变成自己的子公司,从而掌握主导权。但对于日产来说,这无疑是难以接受的。毕竟,日产的规模和体量都比本田更大,谁愿意成为别人的“附属品”?这种控制权的争夺,也反映出两家公司对未来发展的主导权和话语权的渴望。

除了以上几点,还有一些其他因素也影响了这次合作的成败。例如,全球汽车市场竞争日益激烈,各大车企都在积极寻求战略联盟和合作,以应对挑战。在这种情况下,本田和日产的合作也面临着来自外部的压力和竞争。

当然,我们也不能忽视日产自身的实力和发展潜力。日产拥有强大的品牌影响力和深厚的技术积累,即使不与本田合作,也有能力在未来汽车市场中占据一席之地。与其被并购成为“子公司”,不如保持独立性,灵活应对市场变化。

那么,这次合作的失败对两家公司以及整个汽车行业意味着什么呢?

对于本田来说,错失了与日产合作的机会,无疑是一个遗憾。但这也迫使本田重新审视自己的战略,更加专注于氢燃料电池技术的研发和推广。据统计,2022年全球氢燃料电池汽车销量仅为1.6万辆,市场渗透率极低。本田能否凭借其技术优势,在氢燃料电池领域取得突破,还有待时间检验。

对于日产来说,保持独立性或许是一个更好的选择。日产可以集中资源发展纯电动汽车技术,并通过与其他车企的合作,扩大市场份额。数据显示,2022年全球纯电动汽车销量超过1000万辆,市场规模不断扩大。日产能否抓住这一机遇,在电动汽车领域取得成功,将是未来发展的关键。

对于整个汽车行业来说,本田和日产的“分手”事件,也反映出汽车行业正在经历的深刻变革。在电动化、智能化、网联化等新技术的驱动下,汽车产业的竞争格局正在重塑。企业之间的合作与竞争,也变得更加复杂和微妙。

未来,汽车行业的竞争将更加激烈。传统车企、新兴造车势力、科技巨头,都将在汽车市场中展开角逐。谁能最终胜出,取决于其对未来趋势的准确把握和战略布局的有效实施。

从这次事件中,我们可以得到一些启示:

企业合作的关键在于互利共赢,而不是一方控制另一方。战略方向的一致性是合作成功的基础。企业文化差异是合作的一大障碍。独立发展也是一种选择,尤其是在拥有足够实力的情况下。总而言之,本田和日产的“分手”并非偶然,而是多种因素共同作用的结果。这既是两家公司发展历程中的一个插曲,也是汽车行业变革的一个缩影。未来,汽车行业将充满挑战和机遇,谁能抓住机遇,谁就能在竞争中脱颖而出。

站在更宏观的角度来看,这场“分手”也预示着汽车产业合纵连横的新阶段。过去的联盟更多的是基于规模效应和成本控制,而未来的合作将更加注重技术共享、资源整合和生态构建。 例如,在自动驾驶领域,企业需要投入巨资进行研发,单打独斗很难取得突破。 因此,越来越多的车企选择与科技公司合作,共同开发自动驾驶技术。 据麦肯锡预测,到2030年,全球自动驾驶汽车市场规模将达到7万亿美元。 这巨大的市场潜力,吸引了无数企业的目光。

在电动化领域,电池技术是核心竞争力。 为了降低电池成本,提高电池性能,车企也在积极寻求合作。 例如,大众汽车与国轩高科成立合资公司,共同开发动力电池。 这种跨国合作,有利于整合全球资源,加速技术创新。

此外,汽车行业的服务化趋势也越来越明显。 车企不再仅仅是汽车制造商,而是向出行服务提供商转型。 例如,宝马、戴姆勒等车企都推出了自己的共享出行平台。 这种服务化转型,需要车企与互联网公司、科技公司等进行更深入的合作,共同构建汽车生态系统。

回顾本田与日产的合作历程,我们可以看到,双方的合作意愿是真诚的,但最终却因为种种原因而未能成功。 这提醒我们,企业合作并非易事,需要认真考虑各种因素,谨慎决策。 同时,也要积极探索新的合作模式,以适应不断变化的市场环境。 未来,汽车行业的竞争将更加激烈,只有不断创新、合作共赢,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。