明朝末年的税收去向是一个复杂的系统性危机,其核心在于财政结构的畸形、战争消耗的无底洞、官僚系统的腐败以及社会经济的全面崩溃。以下从多个角度深入分析:

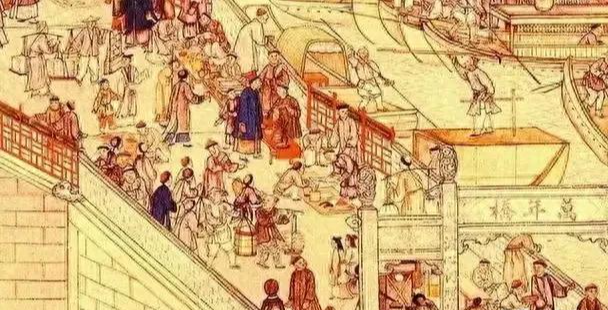

明朝收税场面

一、军事开支:三饷的"名义用途"与实际消耗

1、辽东战事的黑洞式消耗(辽饷去向)

- 萨尔浒之战后,辽东防线年开支从200万两增至600万两,但实际效用存疑:

- 关宁铁骑每年耗银300万两,但1639年松锦大战中10万明军被歼,暴露巨额军费并未转化为战斗力

- 军事器械采购存在严重腐败:工部记录显示,1590-1640年间火器造价虚报达正常价3倍

- 将领私兵现象:毛文龙部年耗饷80万两,但实际兵力不足上报半数(据袁崇焕奏折)

2、镇压起义的恶性循环(剿饷去向)

- 1637-1644年剿饷支出2000万两中:

- 实际用于作战不足50%(户部尚书倪元璐奏报)

- 地方官员借剿饷名义加征私用:如陕西巡抚汪乔年1642年截留剿饷30万两修筑私宅

- 投降明军的流寇部队反复无常:张献忠曾两次受抚,每次耗银数十万两

3、新军训练的纸上谈兵(练饷去向)

- 崇祯十二年后组建的"勇卫营"年耗银150万两:

- 1643年开封保卫战中,号称最精锐的4万勇卫营未发一矢即溃散

- 训练经费被层层盘剥:兵部档案显示,士兵实际所得不足额定军饷的40%

二、财政结构缺陷:畸形税收体系下的资金流失

明朝农民交税场景

1、农业税独木难支

- 万历年间农业税占比高达85%(1602年数据),而:

- 藩王占田:福王朱常洵获赐4万顷,占河南耕地1/8

- 官绅免税:江南士绅通过"诡寄"逃税,实际纳税田亩仅为实有数的30%

2、商业税征收失败

- 万历年间商税理论应收200万两/年,实际入库不足50万两:

- 1630年重启的钞关制度,苏州浒墅关年定额15万两,实际征收不足3万两

- 茶马贸易被晋商垄断,官方年损失白银百万两

3、宗室消耗的财政隐患

- 万历三十二年(1604)宗禄开支达853万石,占全国田赋收入37%:

- 庆成王朱慎镛有子女94人,孙163人,曾孙510人,仅其直系年耗禄米20万石

- 1644年时,宗室人口超过20万,年消耗相当于国家财政收入的1/3

三、系统性腐败:税收的"合法"与非法流失

明朝税收凭证

1、征收环节的层层盘剥

- "火耗"制度化:山西地方实际征收时每两加耗达0.3-0.5两

- 里甲制度崩溃:河北真定府1640年黄册显示,在籍户数比万历年间减少63%

2、运输过程的巨额损耗

- 漕粮运输:每石粮食从江南到北京成本达2.5两(市价仅0.8两)

- 白银熔铸:户部宝泉局记录,1640年熔铸损耗率高达15%

3、官场贪腐的体制化

- 兵部尚书梁廷栋1637年奏称:边镇军饷实际到军不足60%

- 户部侍郎吴履中自供:1642年经手200万两剿饷,其中50万两用于贿赂内阁

四、灾难应对与无效支出

1、小冰期的灾难性影响

- 1627-1643年北方持续大旱,救灾款去向:

- 1637年陕西赈灾银50万两,实际购粮仅值15万两

- 工部治河银两被挪用:1642年黄河决口开封,事前拨付的80万两治河银不知所踪

2、无效的外交支出

- 对蒙古林丹汗的"市赏":1634年耗银120万两购买战马,所得多为老弱病马

- 对后金议和经费:陈新甲1642年秘密议和花费30万两,事泄后全部打水漂

五、财政改革的致命失败

1、矿监税使的破坏性敛财

- 1601年临清民变:税监马堂年征不足3万两,却引发商民暴动损失百万两

- 云南矿税:名义年入10万两,实际引发沐王府与中央的持续对抗

2、工商税改革的功亏一篑

- 崇祯年间试图征收的"铺行银"(商业税):

- 江南士绅集体抵制,苏州织工暴动杀死税官

- 最终年入不足20万两,仅为预期的1/10

3、纸币改革的灾难

- 1629年发行的"崇祯宝钞"迅速贬值,户部强令商人以白银兑换,直接摧毁晋商资本

总结:明末财政的死亡螺旋

1、资金流向比例估算(以1640年为例)

- 实际军费:30%(其中作战消耗不足15%)

- 宗室开支:25%

- 官僚体系:20%(含俸禄与贪腐)

- 灾害应对:5%

- 无效支出:15%

- 其他:5%

2、致命悖论

- 越是加税→越是逃税→实际税基越小→被迫再加税

- 1643年河南实际征税能力仅为万历初年的18%

- 最终形成"加征三饷→农民破产→流民增多→军费激增→再加征"的死亡循环

这种财政崩溃不仅是数字上的入不敷出,更是整个国家治理能力的彻底失效。当李自成1644年攻入北京时,户部库银仅存17万两,而当年三饷征收额理论上应有1600万两——这个惊人的数字落差,正是大明王朝财政癌症晚期的最终写照。

明朝万历三大征

陌上花开

数据罗列详实,作者用心了!

奥斯卡小金人

明末都是没国界的吸血鬼。