1949年的四月,第二以及第三野战军发动了渡江战役,在5月12日的时候,由第三野战军的最高领导人陈毅负责上海战役,解放上海是一个非常困难的工作,对于攻打上海这座城市,任何一个解放军的将领可能都能够通过此时解放军的炮火兵力优势来达成,可是上海作为中国金融中心,如果不到万不得已的情况,绝对不能打烂。

假如能够争取“北平模式”,那么就是上海解放的最好结果,所以争取和平解放上海,就需要陈毅这位政治统战工作做得非常好的我军领导人来完成。

而陈毅也用了15天的时间,通过各种方式的沟通以及渠道,对国民党在上海的将领进行统战,最终争取到了以最小战争代价解放上海的结果,解放了上海之后,陈毅担任了上海市市长,管理这一座中国当时最繁荣最发达的城市。

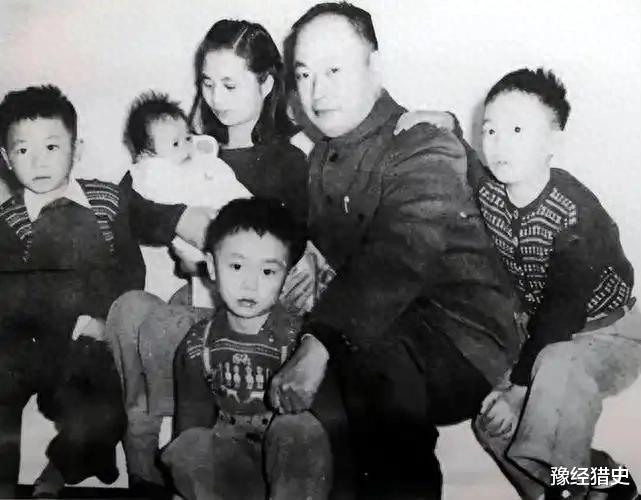

因为上海这座城市非常特殊,所以需要陈毅长时间“坐镇”,所以陈毅的孩子们,则需要留在上海生活,一般来说,新中国建立之后,很多的党军政领导人的家属都到了北京生活,他们的孩子,绝大部分都在北京读书,陈毅作为第三野战军的最高领导人,按理来说孩子也在北京读书才对。

但是陈毅还是选择让他们留在上海读书。

也是陈毅的孩子在上海读书期间,留下了一段段佳话。

在上海工作的时候,陈毅每天都很忙,新中国建立之初,上海打响了一场看不见硝烟的战争,那就是银元之战,一些反动派分子企图在无产阶级获得全国政权的时候,依靠囤积大量的物资来攫取利益,陈毅在这场金融之战中,扮演了非常重要的保卫角色。

而陈毅结束了一天的工作,一般都是立即赶回家中与自己的妻子儿子谈话。

陈毅一方面是上海市的市长,是华东地区的重要领导人,一方面又是一个丈夫,是一个父亲,扮演着非常普通的角色。

陈毅的次子陈丹淮在陈毅的决定下,就留在上海读书,在陈丹淮上小学之际,陈毅找到了自己的儿子跟他进行一番谈话,虽然陈丹淮没有在北京上学,但是北京的同志们教育孩子的那一套,陈毅也要告诉给自己的儿子。

在陈丹淮临上小学的前一天,下班回到家的陈毅,他放下手中的公文包,叫来了正在院子里玩耍的陈丹淮。

陈毅从抽屉里拿出一张崭新的入学登记表,这是陈丹淮即将就读的上海某部队子弟学校的入学材料。

这张表格并不复杂,陈丹淮因为识字很早,所以有一些字,他都是认得的,陈毅也知道他认得一些字,然后,陈毅指着表格上“家长姓名”一栏,对儿子说:

“明天去学校报到,这里要填陈雪清,记住了吗”?

陈雪清,这是陈丹淮并不认识的名字,他只知道他的父亲叫做陈毅,所以天真的他问道:

“可是爸爸,陈雪晴清是谁呀”?

其实陈雪清这个名字,在一些华东地区进行地下工作的党员可能就非常了解,因为这个人,就是现在的陈毅市长,毛主席在革命年代给自己起了个名字叫做李德胜,周总理给自己起了个名字叫做伍豪,这些别名都是为了方便他们情报工作传播的时候不泄露身份而起的。

陈雪清,这是陈毅在战争年代常用的化名之一,为的是掩护身份、开展地下工作。

陈丹淮听到了陈毅讲述了这个名字,也是他的名字之一,有些似懂非懂,但是他很乖巧地点了点头。

说明白了这件事情之后,陈毅又指着表格上职业一栏说:

“就写某公司处长”。

陈毅还交代自己的儿子,如果有同学和老师问起他的爸爸是做什么的,也还是说是一个公司的处长,其他的事情不要多说,不要在学校表露自己的身份,要好好读书,尊重老师,跟同学好好相处。

带着陈毅的教导,陈丹淮就这样前往了学校。

陈丹淮的老师姓杨,对于陈丹淮这个孩子非常关心,因为每天来送他上学的人都不一样,杨老师担心陈丹淮的父亲非常地忙,所以总是对他多关注一些,老师知道陈丹淮的父亲是某公司处长,可是具体是哪个公司,这就不知道了。

上海虽然很大,但是也很小,因为陈丹淮所读的,就是干部子弟学校,所以一些人是能够发现陈丹淮每天都回到上海市委的家属大院,他的老师杨老师,离家属大院本身也很近。

杨老师的住处恰好与家属大院隔着两条街。

在一开始,她并没有在意陈丹淮从家属大院中出来,随着时间的推进,杨老师也开始发现了,她每天清晨出门,都能看到陈毅家门口的警卫换岗。

深夜回家,她常常看到这座大院灯火通明,公务用车进进出出。

这与陈丹淮所说的处长家庭形成了鲜明对比。

杨老师也是从革命年代走过来的老师,他也见过一些革命领导人,这并不可能是一个公司处长的环境,杨老师也知道新中国的领导人们非常节俭朴素,平时并不允许自己的子女在学校里面宣传身份,所以杨老师的心中也有了猜测。

只不过杨老师并没有想到,陈丹淮的父亲就是陈毅市长。

直到有一次,有一位转学生的家长悄悄告诉杨老师:

“那个陈丹淮,好像是市长的儿子”。

杨老师对此并没有什么特别的表态,其实在她的教育工作中,她早就已经发现了一些陈丹淮身上的“军人作风”。

比如,陈丹淮的作业本总是整整齐齐,这跟其他的同学形成了鲜明的对比,一个小孩子能把自己的东西整理得那么整齐,一定是受到家风影响,大概率就是军人家庭。

而陈丹淮的语文作文里,写得最多的是解放军叔叔的故事。

有一次,他写道:

“每天早上,我都能看到解放军叔叔们训练,他们太辛苦了”。

所以杨老师心中也有了判断,考虑到陈丹淮很有可能就是陈毅的儿子,杨老师虽然不至于对学生们特别对待,可是对于陈毅这位革命领导人的儿子,杨老师最起码要确定他的身份,一些不适合军人家庭参加的活动,就不让他参加了。

在某一次课间,杨老师再问了一次陈丹淮:

“你的父亲是做什么的呢”?

陈丹淮还是非常坚定地回答道:

“老师,他是一个公司的处长”。

杨老师明白了陈丹淮家长表露的意思,如果他的家长没有特别嘱咐过孩子,老师多次询问的话,就跟老师说出真实的身份,那么就意味着陈毅变相告诉着老师,对于这个孩子不需要任何特别照顾,就跟其他的孩子一样就行了。

在家里的时候,陈毅经常会给自己的家人们讲述近来所发生的事情,而陈毅也会强调自己家庭的规则。

比如,任何人都不能打的陈毅的旗号去办事儿,上学的孩子就要考成绩,工作的人就要靠自己的能力,任何一丝掺杂关系的收获,陈毅自己会亲手收回。

再比如,公车就只能用在公务上,孩子读书就只能用家里的自行车,绝对不允许坐着公务车招摇过市。

也是这种朴素而且真挚的家风,让陈毅的孩子们变得非常地低调,他们身上穿着并不崭新的衣裳,有些地方还有缝补的痕迹,如果是了解陈家兄弟几人的话,不难发现,大哥穿过的衣服,二弟现在穿了起来。

陈丹淮在这样的环境中长大,不管做什么事情都非常的认真,不追求虚名,只追求实现的结果。

1992年的时候,陈丹淮被授予少将军衔,在授衔的这一天,陈丹淮只是穿了一件普通的军装,有的老同志看见了他这一身军装,不禁热泪盈眶,因为这就是当年陈毅的作风,陈丹淮几十年过去了,依然记得父亲所说的话,这让父亲的老战友们看到了这位伟大革命家的影子。

陈丹淮也对父亲这些年给他的“低调教育”,感激不已。