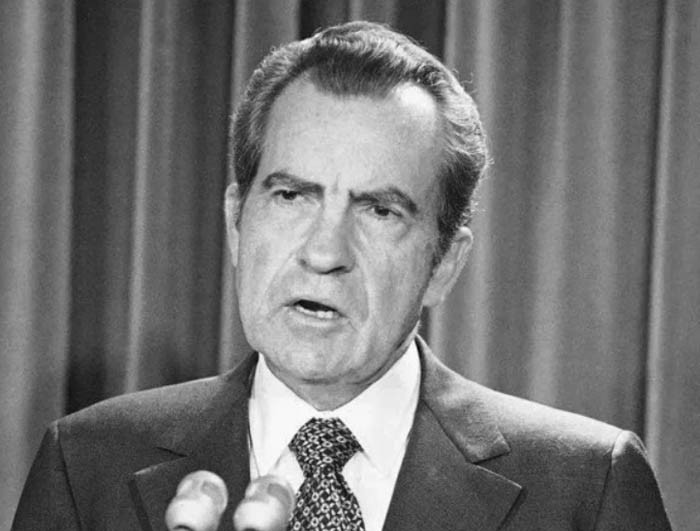

1972年的一个寒冷冬日,当尼克松专机缓缓降落在北京首都机场的那一刻,举世震惊。这位美国总统的破冰之旅,不仅打破了中美两国二十多年的坚冰,更是开启了一个崭新的时代。然而,鲜为人知的是,在这场轰动世界的外交突破背后,有一位默默付出的中国人。他既不是外交官,也不是政要显贵,而是一位带着深厚家国情怀的文天祥后人。在他的书房里,一直挂着一幅《正气歌》的字画,上面写着"哲人日已远,典型在夙昔"。究竟是什么样的机缘,让这位怀揣着千年家族血脉的后人,成为了中美破冰的关键推手?这段鲜为人知的历史,又有着怎样曲折动人的故事?

一、文龙的不凡身世

在四川广安的老宅里,至今还保存着一本厚重的族谱。族谱上记载着,文龙出生的那天,恰逢惊蛰,春雷乍响。这是1931年的事情了。

这本族谱不同寻常,它的扉页上赫然写着"南宋丞相文天祥正脉"几个遒劲有力的大字。族谱详细记载了文氏家族自南宋以来的繁衍历程,从江西迁徙到四川,历经数百年沧桑。

在文龙的童年记忆中,父亲常常在油灯下翻阅这本族谱,给他讲述先祖文天祥"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的故事。每逢农历十二月,文家都要举行祭祖大典,族中长辈会拿出文天祥的画像,摆上香案,全族人虔诚祭拜。

文龙自小就展现出过人的聪慧。七岁能背诵《正气歌》全文,九岁便能写一手漂亮的毛笔字。在当地私塾里,夫子常常夸赞他"文质彬彬,有家学渊源"。

1945年抗战胜利后,14岁的文龙考入了成都最好的中学。在那里,他不仅文科成绩出众,还练就了一身好武艺。每到周末,他都会去城里的武馆跟着师傅习武,练就了一身硬功夫。

1949年,18岁的文龙以优异的成绩考入了国民党陆军军官学校。在军校里,他的表现同样出类拔萃。无论是战术训练还是政治理论课,他都名列前茅。短短几个月,就被破格提拔为少校军官,成为当时最年轻的少校之一。

然而历史的洪流转瞬即逝。1949年底,随着大陆局势的剧变,年仅18岁的文龙随国民党军队撤退到了台湾。临行前,他特意回到老家,将那本记载着家族历史的族谱和文天祥的画像小心包裹,带在身边。

在台湾,文龙凭借自己的才华和家世很快得到重用。他在政治部工作期间,创下了一个又一个纪录:最年轻的科长、最年轻的处长。白天,他在办公室处理公务;晚上,他在台北的法学院攻读硕士学位。

这期间,一个偶然的机会,蒋介石得知了文龙的身世。1950年的一天,蒋介石召见了文龙。在总统府的会客厅里,蒋介石仔细翻阅了文龙带来的族谱,对这位文天祥的后人格外关注。此后不久,文龙就被任命为台湾国民党青年运动的领导人之一。

但文龙并非一个安于现状的人。在担任青年运动领导人期间,他开始对国民党的某些政策产生质疑。这些质疑,最终让他走上了一条完全不同的人生道路。

二、与尼克松的命运相遇

1953年的台北,正值春暖花开之际。时任美国副总统的尼克松首次访问台湾,这次访问虽然短暂,却成为了改变中美关系的一个重要转折点。

在台北圆山饭店举行的一场欢迎酒会上,文龙第一次见到了尼克松。当时的场景颇为戏剧性:尼克松正在与一群台湾政要交谈,谈话间涉及到了对大陆政策。出人意料的是,尼克松公开表示不支持武力"反攻大陆"的主张。这番言论在现场引起了不小的震动。

就在众人议论纷纷之际,文龙主动走上前去,用流利的英语向尼克松表达了自己的看法。那天的对话持续了将近一个小时,从国际形势谈到东西方文化差异,再到中美关系的未来发展。

这场意外的谈话,让尼克松对这位年轻的中国人留下了深刻的印象。事后,尼克松特意让随行秘书记下了文龙的联系方式。

然而,这次会面也为文龙带来了意想不到的麻烦。由于公开赞同尼克松的观点,文龙很快就被列入了"需要特别关注"的名单。一份机密报告中写道:"文姓青年干部与美方过于亲近,言论有违政策方针。"

1956年初,局势愈发紧张。一天深夜,文龙接到一位老友的密报,得知自己即将面临调查。就在这个关键时刻,他做出了一个重大决定:离开台湾,前往美国。

经过周密策划,文龙以参加学术交流为名,成功抵达了美国。到达华盛顿的第一件事,他就联系上了尼克松的办公室。令他欣喜的是,尼克松不仅记得他,还很快就安排了见面。

在位于华盛顿特区的一间会客室里,两人再次相见。这一次的谈话更加深入。文龙向尼克松详细分析了中美关系的现状和未来可能的发展方向。他提出,美国与中国的对立对谁都没有好处,两个大国迟早要走向正常化。

这次谈话之后,尼克松对文龙委以重任,邀请他担任自己的政治顾问,专门负责亚洲事务。从此,文龙开始了他在美国的新生活。

在随后的几年里,文龙为尼克松撰写了大量关于中国问题的分析报告。这些报告不仅包含对中国政治、经济、文化的深入分析,还提出了许多具有前瞻性的建议。其中最引人注目的是一份题为《中美关系正常化的可能路径》的备忘录,为后来的中美破冰之旅奠定了理论基础。

到了1960年代末期,文龙已经成为尼克松智囊团中最了解中国事务的专家之一。每当有关中国的重大决策,尼克松都会征询他的意见。在尼克松竞选总统期间,文龙更是为其制定了一套完整的对华政策框架。

这段不寻常的交往,最终成为了推动中美关系发生历史性转变的重要因素。而文龙和尼克松的这段因缘,也由此载入了中美关系史册。

三、坚持理想的代价

1960年的华盛顿,政治氛围格外紧张。随着文龙在尼克松团队中的影响力日渐扩大,一些反对改善中美关系的势力开始对他发起猛烈攻击。

一天清晨,文龙打开邮箱,发现里面塞满了恐吓信。其中一封信上赫然写着:"叛徒,滚回你的红色中国去!"这样的信件,在随后的日子里接连不断地出现。

更严重的是,有人开始在各种场合散布谣言,称文龙是"共产党的间谍"。一份流传甚广的匿名信中声称,文龙留在美国的真实目的是为了窃取美国的国家机密。这些指控虽然毫无根据,但还是在华盛顿政界引起了不小的震动。

1961年春天,一场针对文龙的调查悄然展开。FBI的探员多次造访他的办公室,翻查他的文件,询问他的日常活动。调查持续了整整三个月,最终证实这些指控完全是捏造的,但这场风波还是给文龙造成了不小的困扰。

压力不仅来自政治对手,也来自他的家庭。文龙的妻子玛丽是一位美国人,原本在华盛顿担任高中教师。由于文龙的缘故,她也受到了种种刁难。学校里不断有人向校方告状,说她的丈夫是"可疑分子"。

1962年的一天,玛丽含泪告诉文龙,她再也无法承受这样的压力。她请求文龙放弃改善中美关系的"不切实际"想法,安心在美国过普通人的生活。但文龙坚持自己的理想,认为中美两国终将走向和解。

最终,这对夫妻不得不选择了分道扬镳。离婚后,玛丽带着他们的女儿搬到了加利福尼亚,从此再也没有回到华盛顿。

然而,这些打击并没有动摇文龙的决心。在尼克松的支持下,他继续坚持自己的工作。每天清晨,他都会在办公室的墙上那幅《正气歌》前站立片刻,仿佛从先祖那里汲取力量。

1963年,文龙在一次私人晚宴上遇到了时任《纽约时报》记者的约瑟夫·奥尔索普。奥尔索普对文龙说:"你知道吗?现在华盛顿有个笑话,说你是继文天祥之后,又一个为理想付出巨大代价的文氏后人。"

这番话虽然带着几分调侃,但却道出了文龙此时的处境。为了推动中美关系的改善,他付出了巨大的个人代价。但他始终没有放弃,而是选择了继续坚持自己的理想。

在那些艰难的日子里,文龙经常工作到深夜。即便是周末,他也会在办公室里研究各种文件,为即将到来的重大转机做准备。他坚信,历史终将证明他的选择是正确的。

这段艰难的岁月,也让文龙结识了更多志同道合的朋友。其中包括一些著名的中国问题专家和记者,他们虽然不便公开支持文龙,但私下里却给予了他很多帮助和鼓励。

四、谋略过人的外交智慧

1970年的深秋,白宫椭圆形办公室内,尼克松正在与文龙进行一次秘密会谈。这次会谈注定要被载入史册,因为文龙在会谈中提出了一个看似大胆却极具可行性的方案——"巴基斯坦通道"。

"总统先生,"文龙手指着桌上的世界地图说,"巴基斯坦与中国有着特殊的友谊,同时又是美国的盟友。这条通道,将是打开中美对话大门的钥匙。"

这个提议并非空穴来风。早在1969年,文龙就开始秘密接触巴基斯坦驻美大使,为这条通道做准备。他发现,巴基斯坦总统叶海亚·汗与中国领导人有着良好的私人关系,这正是一个难得的机遇。

在文龙的建议下,尼克松指派国家安全事务助理基辛格作为特使。基辛格此前从未到访过中国,对中国的了解也相当有限。为此,文龙专门为基辛格准备了一份详尽的简报,内容包括中国的政治制度、外交政策,甚至具体到与中国领导人会面时的礼仪细节。

1970年12月,文龙在华盛顿的一家中餐馆里与基辛格进行了一次长谈。席间,他向基辛格详细解释了中国的谈判风格和外交传统。"中国人重视诚意,"文龙说,"如果能够展示美国改善关系的真诚态度,中方一定会做出积极回应。"

为了确保计划万无一失,文龙还设计了一套完整的通信方案。他建议通过巴基斯坦外交部建立一个秘密通道,所有的信息都由巴基斯坦总统亲自转交给中国领导人。这种方式既保证了信息的保密性,又避免了可能出现的外交误解。

1971年初,一个意外的情况险些打乱了整个计划。美国驻巴基斯坦使馆的一名职员无意中得知了这个秘密计划的部分内容。文龙立即建议将这名职员调往他处,并重新设计了信息传递路线。这个及时的应对,让秘密外交得以继续进行。

4月的一天,文龙收到了一个振奋人心的消息:中方通过巴基斯坦转交了一份邀请函,邀请美方代表访问北京。这是中美关系突破性的一刻,证明了"巴基斯坦通道"的可行性。

在基辛格准备访华期间,文龙几乎每天都要与他见面,反复推敲访华期间的每个细节。从会谈议题的设置到时间安排,从礼仪规范到可能出现的突发情况,都做了周密的准备。

7月9日,基辛格终于踏上了这趟历史性的秘密访华之旅。在他的行李中,装着一份文龙准备的备忘录,上面详细记录了与中方会谈时可能涉及的各个话题及应对方案。

这次秘密访问取得了圆满成功。基辛格回国后特地召见了文龙,向他详细介绍了访华的情况。此时的文龙已经开始着手准备下一个更重要的任务:为即将到来的尼克松访华之行制定具体方案。

五、历史使命的完成

1972年2月21日,当尼克松的专机降落在北京首都机场时,文龙正在华盛顿的白宫情报室里观看现场直播。二十年来的努力,终于在这一刻得到了回报。

在尼克松访华前的准备阶段,文龙提供了大量关键性的建议。其中最重要的一条,就是建议尼克松在踏上中国领土的那一刻,就主动伸出手与周恩来总理握手。这个细节,后来被媒体称为"跨越鸿沟的一握"。

尼克松访华期间,文龙每天都要收到来自美国代表团的详细汇报。他在白宫专门设立了一个"中国事务协调小组",负责处理访问期间出现的各种问题。当得知中方准备在人民大会堂举办欢迎宴会时,文龙立即建议美方代表团携带专门定制的水晶礼品作为回礼,以示诚意。

访问结束后,尼克松在回国的专机上写下了一份私人备忘录,特别提到了文龙的贡献。备忘录中写道:"在这次历史性的突破中,有一个人的作用不容忽视,他用自己的智慧和勇气,为两个大国架起了沟通的桥梁。"

1973年春天,文龙受邀参加了在巴黎举行的中美建交预备会议。会议期间,他向与会的中美双方代表详细阐述了建交后可能出现的各种问题及解决方案。他提出的"分步走"策略,最终成为了中美建交进程的重要指导原则。

值得一提的是,在中美建交的过程中,文龙始终保持着低调。他拒绝了多家媒体的采访请求,也婉拒了出版回忆录的邀约。他说:"历史自有公论,我们这一代人做事,不是为了名利。"

1979年1月1日,中美正式建交。就在同一天,文龙收到了一封来自中国的特别邀请函,邀请他以私人身份访问中国。这是对他多年来努力的一种特殊认可。

在北京期间,文龙参观了故宫博物院。当他站在太和殿前时,一位随行的官员递给他一份文件。那是一份考证材料,证实了他们文氏家族与文天祥的血缘关系。这份材料后来被保存在了中国国家档案馆。

1980年,文龙在台湾解除了长达二十多年的"黑名单"待遇。当年那些反对他的人,此时也不得不承认他的远见。一位台湾的老政客感慨地说:"文龙先生用自己的智慧,完成了一件改变历史的大事。"

在他位于华盛顿的书房里,至今仍挂着那幅《正气歌》的字画。只是字画旁边,多了一张尼克松访华时的历史性照片。这两幅画的并置,恰如其分地见证了一个文天祥后人为国际和平所做出的非凡贡献。

文龙的故事,也因此成为了中美关系史上的一个特殊篇章。他以自己的方式,在新的历史时期为文氏家族增添了新的光彩。