1998年的那个冬日,是我命运的拐点。家里的厨房飘出的是米饭香,也是苦难的沉重。

“你这孩子,怎么突然说不念书了?”姐姐的声音从厨房传来,急促又微带哽咽。

低着头,我紧攥着手中的练习册,冷汗浸湿了手心。眼睛盯着地板,不敢抬头。那时的我,刚刚初中毕业,家里的状况让我不得不考虑辍学,外出打工贴补家用。

“妈,家里这样下去不行啊,快揭不开锅了。”低沉的声音出口时,像石头一样砸进了宁静。

母亲手里的破瓷碗一放,声音重重:“是啊,这日子不好过,但你也早晚得为家里顶一片天!供不上那么多人读书,你就先出去帮衬帮衬吧,玉珍,你还年轻,考大学就留着做梦吧!”

姐姐突然从厨房门帘后走出来,一脸阴沉,缓缓走到我身边,把手覆在我的手上:“玉珍,书是一定要念的!弟弟妹妹还小,家里日子再难,我们都会挺过去。”那一刻,她的手是冰凉的,却传递出一种坚定和温暖。

但我没明白,那天晚饭后她低声和哥哥争执些什么。

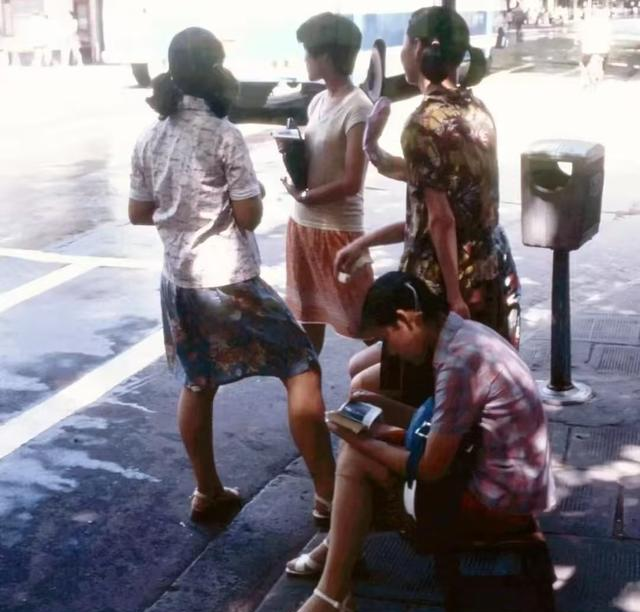

第二天,姐姐起了个大早,我看到她裹着厚厚的大衣,从村里出来,两眼熬得通红。她很快消失在人影熙攘的集市。

直到下午,她才回来,小脸苍白,但怀中紧紧抱着一个鼓鼓囊囊的布包。她回到家,把我拉进屋里,打开包,是几沓钱,钞票卷曲但整齐夹好。

“玉珍,三千块,够你继续念书了吧?”她恢复了邻家大姐的调皮语气,还摸了摸我的头。

我吓得退了步:“姐……这钱哪里来的?咱家根本不可能有这些钱!”

她笑得潇洒无比:“没偷没抢。社会总有办法的。你啊,就好好读书,别多问了。”

后来,全村的人事后才能知道,她把自己结婚时唯一的金戒指——那象征着梦的婚礼和未来的金首饰,卖掉了换回这三千块。而这个属于她婚姻见证的东西,她却毫无犹豫地用来换我的希望。

那年的九月,我带着姐姐的三千块,走进了省城重点大学的大门。从此,我认定,将来无论如何,要让姐姐过上好日子。

寒假回家,姐姐忙前忙后,哥哥翻箱倒柜忽然翻到了一张老照片和空戒指盒。他瞪大眼问:“姐,你跟村里那么多年日子都省,戒指到底哪去了?”

沉寂片刻,我记得她坐在桌前随口低语:“丢了,就丢了。”

四年后,大学毕业,我用第一笔工资,跑去金店精挑细选,找了一个一模一样的戒指,兴奋跑回家递给她。她一看,眼眶红了,用手轻轻捧起戒指,笑了:“玉珍,别做这些傻事了,全家人都不讲这些旧情旧账了。”

其实,是她用她的青春和梦,为我换来了整个人生,也让我看到了另一种“家”的定义:无论再苦,只要有人愿意扛责顶天,便都有路在脚下。