从孔子贵玉而贱珉的角度来分析和田玉的发展轨迹

在深入探讨从孔子贵玉贱珉的理论来审视和田玉的材料结构特点之前,我们首先要明晰,在久远的古代,玉的应用极为广泛,人们对玉的需求量堪称巨大。

然而,受限于当时的材料资源以及物流条件的掣肘,许多外表美观的石头都被纳入玉石材料的范畴加以使用。

就拿1989年江西新干县大洋洲商代的墓葬来说,这是国内发现在长江南岸出土玉器数量最大的一个商代遗址,有754件(颗),玉器材质分为透闪石,还有磷铝锂石,叶蜡石,绿松石、水晶等,这一现象绝非偶然,而是极具代表性,深刻地反映出当时玉石材料使用的真实状况。

大洋洲出土的活环屈蹲羽人佩饰,就是由叶腊石制作。

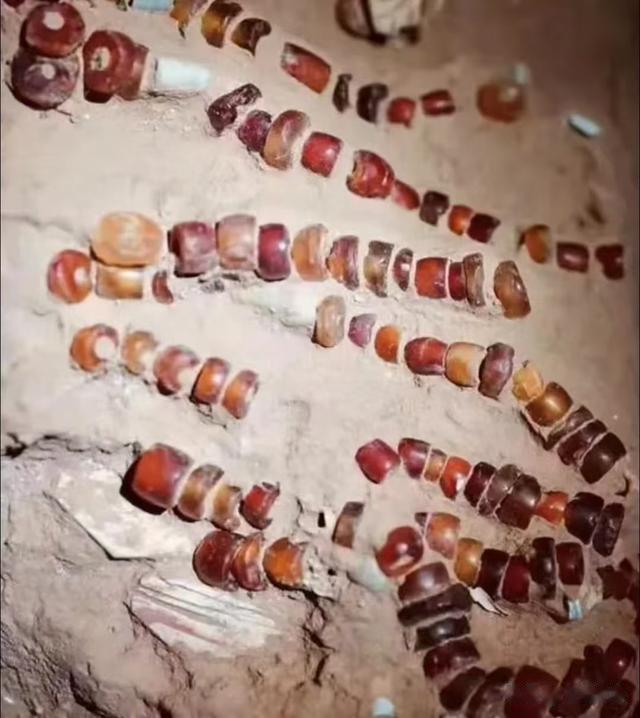

而在西周的墓地中,出土数量最多的是如今被冠以“西玛”头衔的玛瑙。除了对使用种类的关注外,玉石材料中大量替代品的存在这一现象绝不能被轻易忽视。

“美石为玉”正是当时那种玉石使用情况的生动写照。

然而,将和田玉单独列为“真玉”的标准,则在《孔子家语·问玉》中有详细阐述。

子贡曾向孔子发问,为何“贵玉而贱珉”。孔子之所以将玉视作尊贵之物,而将珉视为低贱之物,主要基于以下几个关键原因:

其一,道德象征层面。孔子坚定地认为,玉蕴含着多种美德,诸如仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地等等,这些无一不是君子应当全力追求并具备的崇高道德品质。正因如此,玉自然而然地成为了君子道德理想的完美化身。例如,在诸多历史典故中,那些被传颂的君子形象总是与玉的品质紧密相连,他们的行为举止无不彰显着玉所代表的高尚道德。

其二,稀有性方面。尽管玉的总量或许并不一定比珉少很多,但其稀有性在古代社会中无疑是使其被视为珍贵之物的重要因素。虽然孔子并未直截了当地明确提及这一点,但通过对玉和珉在社会中数量的对比,实则已含蓄地暗示了玉的珍贵程度。例如,在某些特定的历史时期,拥有一块美玉往往是身份和地位的象征,只有极少数的权贵才能拥有。

其三,文化价值层面。《诗经》中曾有“言念君子,温其如玉”的表述,这清晰地表明玉在文化和艺术领域占据着至关重要的地位,被广泛视为理想人格的象征。从古代的诗词歌赋到绘画艺术,玉的形象频繁出现,成为文人墨客寄托情感和表达理想的重要载体。

其四,实用性角度。在古代,玉常常被用于礼仪和装饰等重要用途,例如精心制作珪璋等礼器。这些用途使得玉在社会生活中具有实实在在的重要意义。就像在重大的祭祀活动中,精美的玉制礼器往往被视为与神灵沟通的重要媒介。

而最为关键的一点,实则在于玉石的结构。虽说很多地方的材料也都具备一定的透光性,特别是一些石英岩类矿物,乍一看去都是晶莹剔透的。然而,和田玉所特有的针毡状结构才是其优胜于其他材质的核心原因。孔子想必是与玉器的工匠进行过深入且高层次的沟通交流,他深刻理解了和田玉的硬度、独特的结构以及光洁细腻的程度。要知道,在生产力主要依靠手工业加工,处于低转速、高摩擦力琢磨的加工环境下,一个不易迸裂、易于抛光琢磨的材料对于玉器工匠而言,其影响是难以估量的。

这正是孔子偏爱和田玉的主要缘由,他敏锐地发现和田玉不仅材质卓越,而且近乎完美无瑕。这与他大力推行的“君子”理论不谋而合,于是,他先是提出“贵玉而贱珉”的区别理论,随后又将玉石与儒家文化中的君子品行紧密结合,推出“君子比德如玉焉”的论调,最终得出“君子无故,玉不去身”的修为理念。伴随着儒家文化的传承与发展,这一系列关于玉的理念成为了华夏文明中独特又鲜明的文化烙印。

综上所述,孔子贵玉而贱珉的原因绝非仅仅源自玉的稀有性,更为关键的是玉所象征的高尚道德品质以及其在文化和历史进程中无可替代的重要地位。