上世纪50年代末,上海沪东造船厂借助苏联的技术和材料,成功建造了4艘6601型护卫舰,也就是后来被称为"成都"级的舰艇。这一成就证明了中国已经具备建造现代化大中型水面舰船的能力。有了这个基础,国内造船界决定趁势而上,开始着手设计和建造完全自主知识产权的火炮护卫舰,并将其列为重点发展项目。这一举措标志着中国海军装备建设迈出了重要一步,为后续国产舰艇的研发奠定了技术基础。

上世纪60年代,南海局势因南越的频繁挑衅而日益紧张。当时,南海舰队仅有一艘老旧的“南宁”号护卫舰,缺乏足够的大中型水面舰艇来应对复杂局面。面对这种形势,南海舰队急需一种具备强大火力、远航能力和良好适航性的主战舰艇,以承担南海广阔海域的巡逻任务。尽管6601型护卫舰符合这些要求,但由于台湾海峡被美国和国民党海军封锁,无法通过该海峡调往南海。同时,广州的几家造船厂因技术水平有限,当时还无法建造千吨级以上的舰艇,这使得南海舰队的装备更新面临重重困难。

1958年,海军启动了022型轻型护卫舰项目,计划建造800吨级的舰艇,装备100毫米和57毫米舰炮以及反潜火箭发射器。然而,在“大跃进”的背景下,设计要求过于激进,动力系统被指定为燃气轮机,并要求航速达到40节以上。这一技术要求远超当时中国造船工业的实际能力,导致项目进展困难。经过两年的尝试,到1960年,由于技术瓶颈无法突破,该项目最终被迫取消。

行动过于激进,结果适得其反,吃了苦头。

在经历了深刻反思后,我国护卫舰的研发策略重新调整,确立了"立足现有装备,运用已验证技术,确保项目如期推进,及时满足需求"的务实方针。这一决策标志着研发工作回归理性轨道,摒弃了此前好高骛远的发展思路,转而采取更为稳健务实的技术路线。通过整合现有资源,充分利用成熟技术体系,研发团队能够有效把控项目进度,确保护卫舰按时交付使用。这种策略既避免了技术风险,又能快速形成战斗力,及时满足国防建设需求。这一转变体现了决策层对装备研制规律的深刻认识,以及对国防现代化建设需求的精准把握。

1961年12月,海军计划为南海舰队研发一款火炮护卫舰,使用现有技术和设备,目标是1965年完成设计,并在“三五计划”(1966-1970)期间建造四艘,项目代号“65”。然而,随着苏联专家撤离,设计工作遇到严重困难,进展明显滞后。

为整合分散的船舶设计资源,中共中央于1961年6月7日组建了中国舰船研究院,对外名称为国防部第七研究院,全面接管舰船设计事务。同年12月,七院正式下达任务,指定701所负责65型护卫舰的整体设计工作,俞伯良被委任为该项目的首席设计师。他确立了以现有技术为基础,追求先进性的设计理念,为65型护卫舰的顺利研发奠定了关键基础。

在1962年2月到4月期间,701所联合沪东造船厂、上海船舶修造厂、上海交大以及第四船舶产品设计室等多个单位共同研究,最终提出了三个设计方案。第一个方案因为使用了三台苏联制造的柴油机而被否决。第三个方案由于只配备了两门主炮且缺乏反潜武器,同样被淘汰。只有第二个方案获得了批准,该方案采用了两台国产的9缸柴油机,配备了三门100毫米主炮和三座副炮,还装备了反潜火箭发射器和深水炸弹发射炮,因此被选中进行进一步详细设计。

1962年9月,经过优化的第二套方案得到了海军的批准,并制定了《65型舰战术技术任务书》。由于台湾海峡的封锁,上海制造的军舰无法直接调往南海舰队。经过多次讨论,决定由江南造船厂负责建造65型护卫舰的首舰,并在东海舰队进行性能测试。一旦验证合格,江南造船厂将派遣技术人员前往广州,协助当地船厂建造另外4艘同型号舰艇,这些舰艇将直接编入南海舰队。广州的船厂主要负责舰体制造和整体装配,而上海方面则提供人员培训、技术设备、相关文件以及可通过铁路运输的组件。这一安排不仅解决了军舰无法穿越台湾海峡的问题,还促进了广州造船业的发展,为未来建造更大型的驱逐舰奠定了基础。

1964年伊始,关于65型火炮护卫舰的建造任务正式下达。

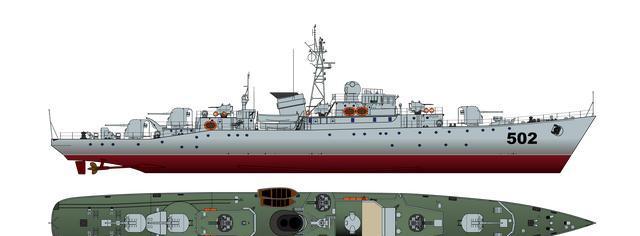

65型护卫舰主要装备火炮、反潜火箭和深水炸弹。其核心武器包括3门61式100毫米单管炮,这些炮原本是岸炮,现改为舰载,采用前1后2的布局。此外,舰上配备了4门61式双管37毫米机关炮,分别安装在舰桥前方的平台、后主炮前的甲板室顶部以及桅杆两侧的平台。后甲板室两侧各装有一挺59式双管14.5毫米机枪。舰艏两侧各装有一套65式火箭深弹发射器,位于前主炮前方。舰尾甲板装有4门64式大型深弹发射炮,同时还有两套深水炸弹滚架,用于投放62式深水炸弹。

这款军舰的动力系统配备了两台9EDZ43/67型号的柴油发动机,总输出功率达到6600马力,采用双轴推进方式。按照设计标准,其最高航速为20.5节,但在首次试航中便突破了这一数值,达到了21.5节。在后续的实际使用中,该舰甚至创下了23节的最高速度记录。此外,当以16节的节能航速行驶时,其最大航程可达2700海里。

1964年8月,65型火炮护卫舰的首艘在上海江南造船厂开始建造,因此北约将其称为“江南”级。广州造船厂派遣技术专家到上海学习建造技术,并同步改造自家船台,增设建造中型军舰的车间和设备。江南造船厂在建造过程中,不仅制定了相关标准,还为广州造船厂后续舰艇的建造准备了完整的技术资料。

1965年12月,江南造船厂迎来了65型护卫舰的首舰下水。经过一系列的舾装和调试工作,该舰于1966年8月正式编入东海舰队,并被赋予舷号209,命名为“海口”舰。在随后的航行和火炮射击等多项测试中,该舰表现出色,充分证明了65型护卫舰在设计上的优越性和性能的可靠性。

1965年8月1日,在广州造船厂,南海舰队接收的首艘65型护卫舰正式动工建造,这比209舰的下水时间早了四个月。此后,同型号的另外三艘舰艇也陆续投入建造,分别在1965年11月1日、1966年2月12日和同年5月3日启动工程。

1966年6月25日,广州造船厂成功推出了65型护卫舰的第一艘,同年12月22日,这艘被命名为“东川”号,编号214的舰艇正式加入南海舰队。接下来的三艘舰艇分别于1966年12月3日、1967年4月20日和1968年10月22日完成下水,并分别于1967年6月12日、1968年4月24日和1969年6月26日交付使用,分别命名为“下关”、“南充”和“开源”,编号为231、232和233。整个五艘65型护卫舰的建造过程持续了将近五年。

广州造船厂建造的四艘65型护卫舰正式服役后,迅速成为南海舰队的核心力量,显著提升了舰队的整体实力,对南越当局形成了有效威慑。值得一提的是,65型护卫舰是中国首款配备空调系统的护卫舰,为中国军舰的空调设计和安装细节提供了重要的参考标准。在炎热的南海地区,这四艘护卫舰成为其他舰艇官兵羡慕的对象,能在65型护卫舰上服役被视为一项令人向往的任务。

在1974年的西沙海战中,"南充"号护卫舰负责运送物资和人员。当时,另外三艘65型护卫舰正在广州进行大修,因此未能参与此次行动。

1980年,海军对舰艇编号进行了重新编排,原本的五艘65型护卫舰分别获得了新的识别码:529、504、501、502和503。到了1981年,"海口"号护卫舰从东海舰队转移至南海舰队,这样一来,这五艘同型号的护卫舰终于在同一舰队中会合。

1988年3月14日,“南充”舰在南沙群岛赤瓜礁海战中表现突出。它不仅派遣了27名官兵参与夺岛行动,还率先向敌方舰艇开火,仅耗时四分钟就成功击沉了越南海军的604号运输船,并协助摧毁了505号运输船。这场战役让65型火炮护卫舰名声大噪。战后,“南充”舰因捍卫国家领海主权贡献卓著,获得中央军委通报表扬,并荣获集体二等功。

65型火炮护卫舰在设计上存在局限性,无法像其他军舰一样配备导弹系统,因此升级潜力有限。到1994年,除了“南充”号外,其余四艘同型舰均已退役。1995年初,“南充”号也结束了服役生涯,随后被青岛海军博物馆接收并展出。然而,由于舰体老化严重、维护成本高昂且存在诸多安全隐患,2012年10月,青岛海军博物馆接到指令,将“南充”号转移至秦皇岛的一处海军回收站进行拆解处理。

原“海口”舰的名称现已由052C型导弹驱逐舰171号接手,而529这个舷号则转交给了054A型导弹护卫舰“舟山”号使用。

“东川”舰的名字目前未被使用,其原舷号504已由056型导弹护卫舰“宿迁”号接替。随着“宿迁”舰转为海警服役,504这一舷号暂时处于空闲状态。

"下关"舰的名称目前处于空缺状态,其501的编号已由056型导弹护卫舰"信阳"号接替。在"信阳"舰划归海警部门后,501编号再次处于待分配状态。

目前,557号056型导弹护卫舰已正式启用"南充"这一舰名。同时,原"黄石"号056型导弹护卫舰继承了502的舷号。值得注意的是,在"黄石"舰划归海警部队后,502这一舷号目前处于闲置状态。

目前,中国海军“开源”舰的命名处于空缺状态。原503号舷号已由056型导弹护卫舰“宿州”号接替。随着“宿州”舰转编至海警部队,503号舷号再次进入待分配状态。

性能指标:

正常状态下,排水量为1146吨;在满载情况下,排水量增加至1249吨。

这艘船的主要尺寸为:长度90米,宽度10.2米,吃水深度2.92米。

动力系统采用了两台9EDZ43/67型号的柴油发动机,总输出功率达到6600马力,通过双轴进行推进。

船的速度保持在每小时21.5海里。

航行距离可达2700海里,航速维持在16节。

武器装备方面,该舰配备了3门61型100毫米主炮,4组61型37毫米双联装高射炮,以及2挺59型14.5毫米双联装机枪。此外,还装备了2套65型反潜火箭发射器和4门64型大型深水炸弹发射炮,并配有2台深水炸弹投掷装置。