1935年的长征途中,红军士气低落,队伍在冰雪覆盖的毛儿盖藏区艰难前行。当饥饿与严寒成为战士们最大的敌人时,一位不到18岁的年轻小号手因“扰民偷盗”被就地正法。

他是贺敏仁,红军的一员,贺子珍的亲弟弟。而罪名的源头,竟是一百多枚生锈的铜板。

消息传到姐姐贺子珍耳中时,她如遭雷击。

弟弟的早逝,让这位坚强的革命女性陷入了深深的悲痛。

可她同时知道,担任红军最高领导人的丈夫——毛泽东,此刻正日夜操心红军的前途命运,她不敢贸然打扰,也不愿让个人情感影响大局。

带着这样的隐忍,她整整压抑了数月,直到红军到达陕北,她才鼓足勇气将此事告知毛泽东。面对这场难言之痛,他究竟作出了怎样的回应?

黄竹岭的秀才贺焕文

黄竹岭的秀才贺焕文在江西永新县烟阁乡黄竹岭村,村里住着一位远近闻名的秀才贺焕文。

他天资聪颖,早年就考取了秀才功名,满怀理想,可受制于科举制度的腐败,再加上家境清寒,仕途的路途渐行渐远。

贺焕文把全部的抱负,都投向了乡亲们。他静下心来,伏案钻研律法和公文写作,宗族之间的土地纠纷、乡邻之间的不平事,只要有人找他倾诉,他便一边细心倾听,一边合情合理地为他们书写诉状,替平常百姓寻求公道。

渐渐地,这位“不为五斗米折腰”的秀才声名在外,状词入官府,往往牵出了地方豪绅与官吏的勾结,贺焕文不以为意,他笔下锋芒直指这些社会弊病。

一次,因揭露一位地方大地主勾结地方官陷害佃户的事实,贺焕文再也躲不过去,被报复性逮捕,关入大牢。

救人心切的温吐秀没有时间多想,她一边安抚孩子,一边盘算该如何筹钱赎夫。

村里那点积蓄早已耗尽,她当机立断,将家中稍稍值钱的物件一一变卖,甚至忍痛将陪嫁饰品也拿了出去。

温吐秀带着辛苦筹来的钱赶到县衙,经人四处奔走斡旋,终于让贺焕文重获自由。

被释放后的贺焕文并未因此失志,他们夫妻齐心,将生活的重心转移到了实际的生计与教育上。

在永新县南门,他们开了一家名叫“海天春”的茶馆,靠招呼来往的茶客维持生活。温吐秀的执掌和精明让茶馆井井有条,而贺焕文则开办了一间私塾。

贺焕文的私塾成了整个黄竹岭村文化传承的源头,而他自己的五个孩子更是这个学堂中最用功的学生。

随着时代风云变化,贺家五兄妹渐渐迎来了属于他们的历史使命。

贺敏学、贺子珍和贺怡三人率先投身革命,成为红军的骨干力量。

在革命斗争中,他们的名字一次次被敌军记录在案,以至于“永新红军贺氏三兄妹”的威名传遍了当地。

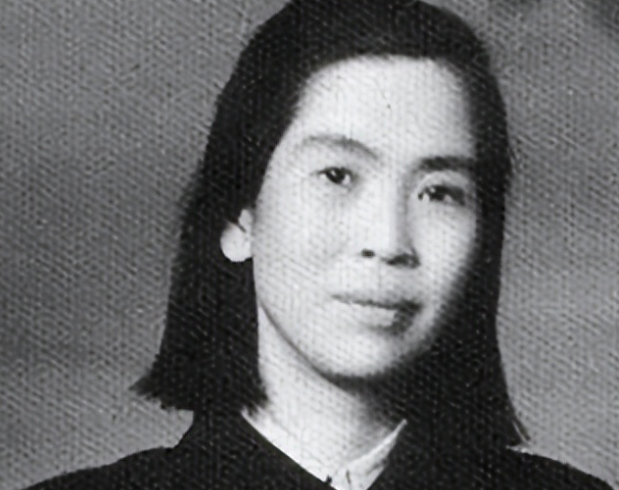

贺子珍的崛起

贺子珍的崛起在当时的永新,受教育的女性寥寥无几。因为贺焕文夫妇深知文化的力量,不愿让女儿囿于山村一隅,贺子珍10岁时就被送入永新县城的女子学校。

到1926年,17岁的她以优异的成绩从永新女子学校毕业。

当时,中国正处于风雨飘摇的时代,许多进步青年都陷入了对国家前途和未来的思索中。

贺子珍在这里听到了讨论革命、民族解放的言论,并结识了一些有志之士。

1927年,永新地区的革命风暴拉开了序幕,“土地革命”的号角吹响,贺子珍与家人站在了不同的选择中。

得知永新即将爆发农民暴动的消息后,贺子珍没有丝毫犹豫,毅然加入了暴动队伍,并很快显现出过人的勇气和组织才能。

时年18岁的她带着仅有的一些斗争经验,毫不畏惧地投身战斗。

在暴动中,她与哥哥贺敏学一同浴血奋战,随后兄妹二人又满怀决心地踏上了通往井冈山的路。

从此,贺子珍成了一名不折不扣的革命者。

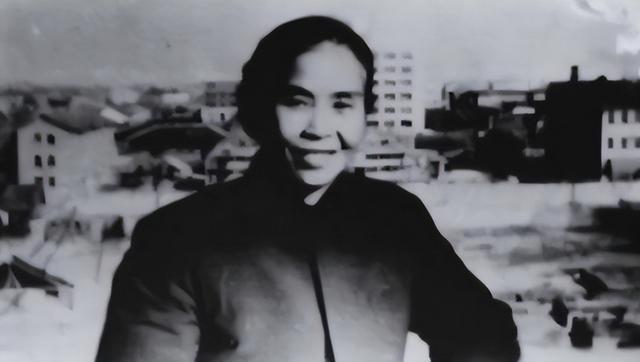

在井冈山,为了支持和配合红军的革命斗争,贺子珍承担了送信、联络、后勤以及战地护理等多重任务。

1928年6月,在艰苦战斗的间隙,贺子珍与毛泽东结为夫妻。

在那段危机四伏的岁月里,贺子珍凭借冷静与迅速的判断,数次帮助红军保存重要机要文件,并及时传递关键情报,避免了不可估量的损失。

贺敏仁的悲剧命运

贺敏仁的悲剧命运贺家五个孩子中最年幼的贺敏仁,出生于1918年。

一晃之间,贺敏仁已长到了13岁。这一天,姐姐贺子珍像往常一样从前线短暂回到黄竹岭,特意抽空来看望他。

还未等姐姐落座,贺敏仁便跑上前,拉住她的手,语气郑重地说道:“姐姐,我也想参加红军,跟哥哥姐姐们一起上战场打敌人!我不想再待在村里,我也想为革命出力!”

在她的印象中,这个弟弟还是那个总爱围在父亲身边吹竹箫、玩耍的孩子。

可眼前的敏仁,眼神里充满了与年纪不符的坚决。

贺子珍没有立刻答应。她问他:“敏仁,你知道打仗有多危险吗?红军的日子很苦,很难。”

贺敏仁却铿锵回答:“我知道!但我不怕。你们带领乡亲打土豪救穷人,我也想帮忙。敌人压迫我们,我不能看着不管!”

这个时代,不论是村里还是战场,哪里都没有绝对的安全。

四处硝烟弥漫,山川河流间都充斥着战乱的威胁。

敏仁留在村中,终究也免不了要面对动荡与苦难。倒不如让他跟随红军,在队伍中锤炼意志,练就一身本领,与敌人斗争。

经过再三权衡,贺子珍做出了一个重要的决定。她亲自安排拜托了红军的同志,不久后,13岁的贺敏仁正式成为了一名红军战士。

此时的中央苏区局势已愈发紧张,国民党的围剿行动步步紧逼,对红军的封锁和追击愈演愈烈。

敌军的兵力和装备显然占优,敌我力量悬殊,中央红军再度陷入举步维艰的局面,不得不做出战略调整。

此后,中央苏区被严重破坏,为了保留生力军,也为寻找新的立足点,中央红军决定撤离赣南,开始漫长的二万五千里长征。

1934年,年仅16岁的贺敏仁终于得以跟随红军北上,加入了红军第1军团11师某团,成为了一名小号手。

他佩戴着一把小号,在驰骋的队伍中吹响嘹亮的军号,为战士们加油打气。

然而,长征途中的磨难远超想象。1935年,当队伍行军至四川毛儿盖藏区,饥饿和冰雪再也无法被掩盖。队伍已经断粮多日,战士们饥肠辘辘,身体逐渐衰弱。

一次,贺敏仁饥饿难忍之际,他自行前往一处喇嘛庙,想碰碰运气找些吃的。

然而寺中供品早已不见,他只在地上找到一些零散、生锈的铜板,心如死灰之余又抱着些许欣喜。

他将这百余枚铜板抱回营地,还无忧无虑地玩转着铜板,聊以缓解身心的疲倦与饥饿。

谁料,这一无心之举却被人举报,称他“偷窃了藏民喇嘛庙中的一千多枚银元”。

接到举报后,师部迅速召来了贺敏仁。

他被带到师部临时搭建的帐篷里,负责人一脸严肃地问道:“你是不是私自进入了喇嘛庙?是不是拿走了一千多枚银元?”

尚未完全弄明白发生了什么的贺敏仁下意识地摇头。

面对一叠声的辩解,师部的人却铁着脸,不为所动。

他们拿出的依据正是那份举报,尽管银元的具体数来源于夸大的描述,但在当时飘摇的红军环境中,军纪不容有失。

师部基于当时指控中的“扰民行为”,以“保全队伍纪律”的名义作出最严厉的决定:“就地正法”。

年仅17岁的贺敏仁,就这样在长征途中升天。

他的遗物中,只有一条单薄的军毯和一个破旧的小背包,正是他清贫一生的写照。

毛泽东与贺子珍的难言之痛

毛泽东与贺子珍的难言之痛贺敏仁因“纪律问题”被就地处决的消息,如一柄利刃刺入贺子珍的心中。

她曾一个人在帐篷中抱着弟弟的遗物默默哭泣,却又不敢惊动旁人。

但此时毛泽东肩负的责任无比重大,眼下战事紧张,她无法让丈夫因个人家庭的悲痛分心。

直到1935年底,红军长征到达陕北,条件稍稍好转,她终于鼓起勇气,将这封锁了整整数月的噩耗告诉毛泽东。

帐篷内,贺子珍止不住泪流满面,断断续续地还原了事实经过。

毛泽东听完,久久未语,脸色异常凝重。他靠在椅子上,掏出烟斗一口接一口地抽着,烟雾缭绕中,他反复自语:“百十枚铜板罢了,怎么能成千银元呢?何况他未满十八岁,怎么就无路可走了!”

毛泽东忍不住站起身来,在狭小的空间内来回踱步,情绪难平。

他攥紧拳头,一拳重重砸在睡榻边的小桌上,却又立刻冷静了下来。

作为队伍的最高指挥官,他必须用“纪律”来巩固队伍的凝聚力,即使内心再痛也无法推翻早已定下的规章制度。

他一边揉着发胀的额头,一边关切地看着明显悲痛不已的贺子珍。

片刻后,他轻轻地放下烟,坐回到贺子珍背后,用尽量温和的语气说道:“子珍,小弟走得的确有点冤……但战争的环境就是这样,纪律就是纪律,即使是亲人,也不能例外。”

他的声音低沉,透着几分无奈,“我们要向前看。现在已经到了红军的生死存亡关头,只有严格的纪律,才能换来队伍的生存。”

毛泽东的这番话,像是安慰,更像是自责。他不能接受自己小舅子的离世,却又无法否认军队硬性规则的残酷。

参考资料:[1]贺子珍谈贺敏仁之死[J].党史天地,1995,0(7):47-47