1994年7月7日的深夜,妙香山风雨大作。

这位82岁的朝鲜领导人刚视察完农业,一则突如其来的噩耗击中了他——战友赵明选意外离世,由于医生的保守治疗失去了最后抢救的机会。

强烈的愤怒和悲痛交织之下,他的心跳开始失去节奏。

当天深夜,金日成突发心脏病倒地不起,随行医生手足无措,没有应急药物,而狂风暴雨延误了救援直升机。

历经数小时挣扎后,金日成的生命永远定格在了7月8日凌晨2点。

是天灾,还是人祸?是谁让朝鲜从群星璀璨一路滑向饥饿与孤立?

朝鲜的摇摆外交

朝鲜的摇摆外交1965年,在全球冷战的深沉背景下,朝鲜领导人金日成做出了一个具有深远影响的决定:逐渐疏远中国,转而靠拢苏联。

此前,中国在朝鲜战争中为其提供了大量人员与物资援助,然而随着战后中国的国家建设重心逐渐转向国内以及中苏关系的恶化,金日成对中国的期待逐渐落空。

而与此同时,苏联却向朝鲜伸出了更加“慷慨”的橄榄枝,他选择站在苏联一边。

为了帮助朝鲜完成其五年计划的宏图,在金日成的要求下,苏联提供了巨额经济补贴、成套工业设备以及一些关键技术援助。

这些援助主要集中在朝鲜的能源、化工、机械制造以及炼钢等基础工业领域。

这些看似巨大的支持却并未能换来苏联想要的回报。新建厂房和设备迟迟未能完工,部分设备甚至被闲置,成了“休眠资产”。

据苏联技术人员举报,朝方在工厂施工中采取拖延策略,苏联专家的技术建议也经常被轻视。

这些工厂无法如期投产,更不用提生产出高价值的制成品来供给苏联。

朝鲜的经济模式主要以来料加工的记账式贸易为主。苏联提供设备与原材料,朝鲜承诺用工业品或其他商品支付。

苏联发现大量投入的资金和物资并未收到应得的回报,只能被迫推迟朝鲜的欠款期限。

每一次延期的背后,是苏联内部不断累积的不满情绪。

苏联开始将朝鲜称作“存心占便宜者”,将金日成的政策评价为“掏空盟友”。

随着时间推移,朝鲜的债务不断积累,最终达到一个难以承受的地步。

上世纪70年代初期,苏联不再容忍朝鲜的行为,开始调整对朝援助策略。

他们减少了经济支持的规模,明确表示对朝援助将以条件为限度,并大幅削减进攻性武器的援助额度。

面对苏联援助力度的逐步减弱,金日成不满情绪逐渐高涨。

在1970年代,冷战亚洲格局逐步变化,中国在与美国接触中展现出了强烈的外交活力,而越南与柬埔寨等东南亚国家间的冲突也让金日成看到了大国博弈中的利用机会。

1975年,金日成带着一个高规格的代表团正式访问中国。金日成本意是通过表态向中国示好,以平衡苏联的影响力。

“维修风波”

“维修风波”1985年初,朝鲜向中国沈阳飞机制造厂运送了一批米格-19战斗机。

这批飞机据朝方称,是上世纪60年代东德赠送朝鲜的,服役多年后,机械疲劳严重,已经到了大修保养的阶段。

金日成对此事颇为重视,在运送飞机的同时,也向沈阳方面转达了要求,希望飞机能够在沈飞完成“兄弟式”的免费维修。

沈飞的技术人员在对飞机进行初步检查后,迅速上报总部,表示维修这些飞机将耗费大量技术资源与零配件,而朝方并未作出任何形式的费用支付承诺。

当朝鲜得知中方要求收取维修费用时,金日成一度震怒。

他直接表达了不满:“这些飞机是为了支援我们社会主义事业的遗产,是你们阵营的一部分,如今竟然要收费来维修?这是‘兄弟民族’的作风吗?”

据了解,金日成甚至在内部指责中国“在原则上背离革命立场”,对社会主义阵营中的小国缺乏应有的支持和忠诚。

此事很快被递交至中国相关部门处理,但中方的态度却是冷静甚至强硬的。

沈飞方面的文件逐级上报,最终送至最高层决策者的案头。

领导人在批示中只写了两句话:“我们也是军火商,我们也要做生意。”

文件批复迅速传回,供应链与维修部门完全按照市场化逻辑处理维修问题,并未为朝方“友情价”让步。

石油危机与农业崩溃

石油危机与农业崩溃1980年代末期,随着全球冷战格局的进一步松动,苏美关系逐渐走向缓和,苏联开始调整其全球战略重心。

曾经被苏联视为“亚洲桥头堡”的朝鲜,此时的重要性大幅下降。

与此同时,考虑到经济困难和外交突破的需要,苏联的视线逐渐转向朝鲜宿敌韩国,希望通过与韩国建立经贸关系,获取更多实际利益。

汉城奥运会期间,苏联派出大型代表团参与,而且在闭幕式间接向韩国表达了积极交往的姿态。

当苏联代表团步入汉城体育馆时,来自平壤的众多高层领导人密切监视着直播画面,尤其是金日成。

当画面清晰展示出苏联代表团的面容时,金日成怒不可遏。

据事后披露,金日成在闭幕式结束的当天便召集高层开会,极为愤怒地指责苏联“毫无道义”、“完全背离了社会主义的原则”,并当场拍板决定大幅削减与苏联的外交活动。

随后的两年里,朝苏之间几乎中断了所有高层外交互动,双方甚至互相撤回了大批驻外外交官。

苏联也趁机对朝鲜采取更为强硬的经济条件,包括要求用现款支付以往的贸易账单,同时宣布对朝石油出口定价必须完全接轨国际市场价格。

据统计,截至80年代末期,朝鲜对苏联的欠款高达110亿美元,这笔巨额债务成为两国之间难以化解的痛点。

苏联不再向朝鲜提供优惠贷款,而朝鲜却没有能力筹措足够资金偿还。

朝鲜国内原本依赖苏联原材料和能源的工业部门迅速停滞,以石油进口为支撑的机械化农业体系也随之陷落。

石油供应的减少开始对朝鲜的经济系统造成链式反应。

首先受影响的是工业生产,朝鲜大量依赖能源驱动的重工业企业面临停工甚至关闭的窘境,许多工厂的重型机械因为缺乏燃料而被迫停运。

据当时的一些外部报告显示,钢铁、化工等核心工业领域全线下滑,曾引以为傲的自主工业化几乎陷入停滞。

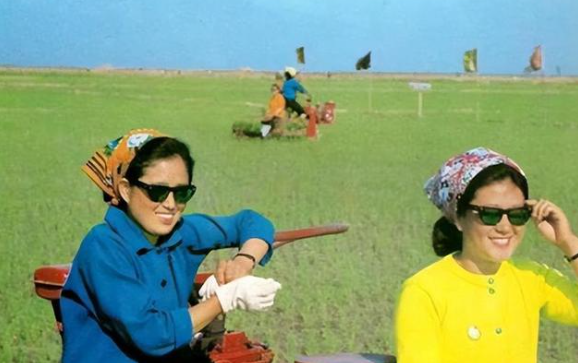

朝鲜的农业高度依赖机械化以及工业化生产带来的化肥和农药。

石油危机导致化肥厂瘫痪,化肥的生产与运输随之崩溃,大量农田失去了赖以维持高产的关键要素。

长期依赖化肥的大量土地因肥力枯竭而无法正常种植,农作物的产量迅速滑坡。

此外,农机的停摆进一步加剧了农业系统的困境。

拖拉机无燃料可用,收割机无法开动,甚至用于灌溉的大型电力设备和水泵也因能源短缺而废弃停运。

一些记录显示,许多农民不得不重新回到原始的耕作方式,用手拉牛代替耕地机器,极大地降低了劳动效率。

从1990年代初开始,朝鲜的粮食产量每年都以惊人的速度锐减。

官方数据显示,朝鲜曾经满足基本温饱的粮食产量线在500万吨,而危机持续后,总产量逐年下降至不足300万吨。

饥荒年代的阴影

饥荒年代的阴影1994年的朝鲜,饥荒的威胁已逼近所有普通民众的生活。

为了挽回不断螺旋下降的局面,金日成开始更频繁地视察基层,以示对内部困局的“重视”。

这一年的夏天,他选择亲自下乡考察粮食生产状况。

在视察过程中,金日成突然接到噩耗——他的亲密战友、赵明选上将因脑疾病去世。

这一消息的细节更令金日成愤怒,赵明选由于医生的保守治疗方案失去了最后救治的机会——他们对手术抱有顾虑,担心失败责任。

当晚,已经82岁的金日成返回妙香山的别墅,情绪激动,始终无法平复。深夜,他突发心脏病倒地不起。

令人遗憾的是,金日成此前从未被确诊患有心脏病,这导致随行的保健医生并未配备应急药物。

在情况危急之下,医生请求派直升机将其送往平壤的烽火医院抢救。

然而,上天似乎与这位朝鲜领导人开了最后的玩笑——当夜暴雨侵袭朝鲜,救援用的首架直升机在恶劣气候中坠毁。

经过漫长的延误,第二架直升机才将金日成送至平壤的医院,但为时已晚。

1994年7月8日凌晨2点,这位曾主导朝鲜数十年的“伟大领袖”停止了心跳。

金日成离世后,金正日登上了朝鲜的权力巅峰。

此时的朝鲜,粮食短缺已不是隐患,而是赤裸裸的现实。

据当时一些外界估算,朝鲜的年粮食产量仅有260万吨左右,而要满足基本温饱,至少需要500万吨。

也就是说,几乎有一半以上的朝鲜人面临不同程度的饥饿。

这种困境被朝鲜官方称为“苦难的行军”,一场持久且遍及全国的生存危机拉开帷幕。

在如此严峻的情况下,金正日将国家资源优先供给军队,推行著名的“先军政治”。

金正恩时代

金正恩时代2011年底,金正日因突发心脏病去世,金正恩正式成为朝鲜第三代领导人。

彼时,朝鲜国内的粮食问题虽然相较于1990年代有所缓解,但依然是领导层最难攻克的难题之一。

金正恩上台后,在延续“先军政治”的基础上,逐渐推行一系列试探性的经济改革措施,以缓解粮食及经济难题。

他允许部分集体农场进行试验性的“分田到户”政策,即允许农民自留一定份额的作物,而这些作物可进入私人市场销售。

此外,官方配给系统也在其时期内逐渐恢复了一定功能,尽管它的覆盖范围和供给稳定性远不如早年,但在城市地区,部分居民至少能重新获得定量的粮食补助。

不过,这样的改进仍然受到诸多限制,比如国际制裁和自然灾害对经济的巨大影响,使得朝鲜无法通过贸易或国际援助来解决长期的粮食短缺问题。

2016年,朝鲜曾向联合国申请粮食援助,据估算,当年粮食缺口接近140万吨,远未达到完全温饱线。

尽管金正恩治下的朝鲜逐步减缓了饥荒的恶化,但全国各地的粮食供应仍显得支离破碎。

城市中的居民状况相对较好,尤其是平壤这样的重点城市,不少人依靠市场化经济活动得以维持基本生存线。

然而,农村则依旧是情况最为严峻的区域。

一些偏远的山村至今依赖中央粮仓的供应,但这种供应时常因运输或灾害暂停,村民不得不再度依靠零星的自给种植。

虽然整体情况与1990年代的“苦难的行军”时期不可同日而语,至少多数朝鲜人能够勉强填饱肚子,但“粮少米贵”的状况并未根本改变。

近些年,金正恩频繁视察农业地区并高调提出农业现代化的口号,而在国际舞台上,他试图通过缓和与外部国家的关系以打开更多粮食进口渠道。

然而,在朝鲜这个极度依赖自给自足与严格控制资源分配的国家,粮食问题依然具有长期性与结构性。

参考资料:[1]朱明德.朝鲜的粮食问题[J].世界农业,2000(6):7-8