在我们眼里,北京户口考大学、考中学,应该是很容易的。

直到在北京的老公表姐一家,开始为即将中考的侄女发愁,担心她考不上普高。我们才知道遍地考二代的北京,整体分值也在逐年攀升,北京中考也属实不易。

表姐夫妇当年扎根落户北京的励志故事,在女儿的教育困局前彻底失效。教育竞争已从“抢跑赛道”升级为“生存游戏”。

更残酷的是,那些靠个人奋斗改变命运的70后家长,正集体陷入“教育代际魔咒”:自己用蛮劲拼出来的成功经验,在孩子身上成了“毒药方”。

当钢琴课、马术班和奥数培训堆砌成新时代的“教育军备竞赛”,我们是否忽略了最朴素的真理——真正决定孩子未来的,从来不是砸了多少钱,而是从小种下了多少习惯?

春节,表姐一家从北京回来,话题绕不开初三的侄女。表姐眉头紧锁:“一模成绩出来了,离普高线还差30分……”

前几天,表姐认真咨询老公中专该选什么专业,老公很惊讶。

表姐摇头很无奈:“我们当年拼了命留在北京,现在孩子连高中都读不上,太丢人了。”

表姐和表姐夫是典型的“北漂逆袭”一代。70年代出生在工人家庭,靠着一股狠劲考上北京普通本科,从地下室出租屋熬到三环内两套房。

可到了侄女这代,全家却栽在了教育上。

侄女从小被塞进马术班、钢琴课、美术营,但每样都半途而废;学习上更是“放养”,表姐总说:“我当年也没人管,不照样混出来了?”可现实狠狠打脸——北京高于其他省市64分成的中考普高率,竞争却远比她想象中残酷。

这背后折射的,正是教育规划与习惯养成的深层矛盾。表姐夫妇的“放养”模式,在资源匮乏的年代或许能靠个人拼劲突围,但如今北京的教育生态早已迭代——优质资源集中、竞争白热化,缺乏科学规划和习惯支撑的孩子,极易在低效努力中耗尽潜力。

侄女的经历并非个例,许多家庭在兴趣班、补习班中疲于奔命,却忽略了最根本的问题:小学阶段的学习习惯,才是决定未来分层的隐形分水岭。

小学阶段的关键窗口:习惯决定未来高度春节里,表姐的小儿子壮壮和我家双胞胎玩得不亦乐乎。闲聊时,表姐突然问:“你家俩娃成绩怎么保持的?我看他们每天也没补课啊。”

我答得干脆:“习惯比补课管用。”从一年级开始,两个孩子每天固定预习20分钟、课后复习半小时,作业限时完成,周末自主规划学习与娱乐。这些看似简单的规则,实则是《好习惯带来好成绩》一书中强调的“自驱型学习”核心:用习惯替代催促,用方法取代蛮力。

作者成雅梅,一位从教26年的山东名师,在书中犀利指出:小学阶段成绩的“虚假繁荣”最害人。许多孩子靠补习或家长监督勉强维持中上水平,但到了中学,知识复杂度陡增,缺乏自主预习、高效听课、周期复习等核心习惯的孩子,立刻暴露短板。

书中提出的7大习惯:预习、专注听课、及时复习、高效作业、科学记忆、自主规划、高品质阅读——正是破解这一困局的钥匙。

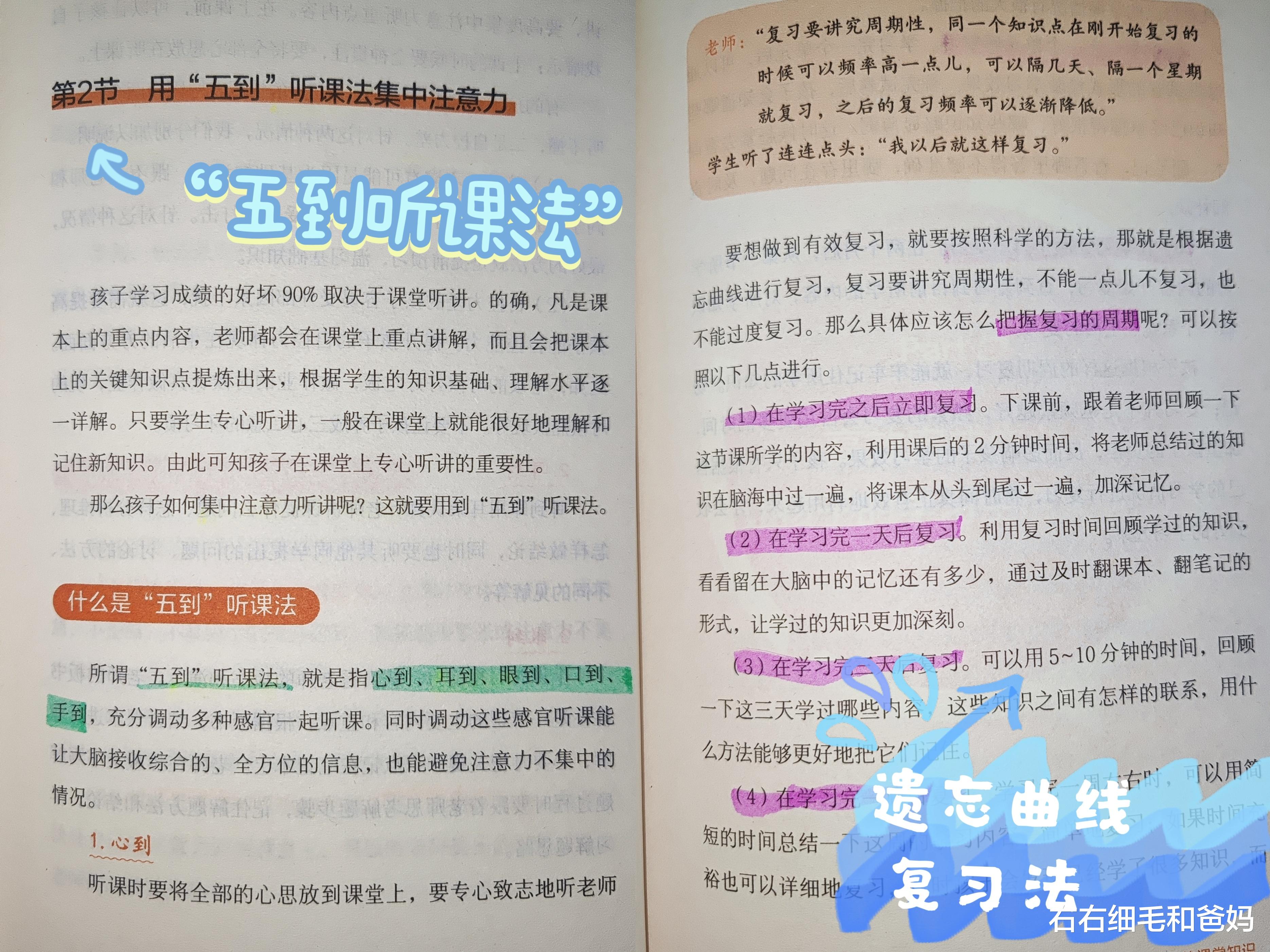

例如“五到听课法”(眼到、耳到、口到、手到、心到),能让孩子课堂效率提升50%以上;而“遗忘曲线复习法”,则通过科学周期巩固知识,避免“学完就忘”的恶性循环。

上周表姐发来信息:“壮壮这次语文考了95!班主任问我们要不要冲绩优班!”

想想之前老公劝表姐:“壮壮要早做打算,他还来得及。”表姐还很丧气:“他数学比姐姐好,肯定还是上普高,但太好的估计没戏,北京很卷的。”

这会儿,表姐信心满满朝前看啦!

表姐说:“多亏你推荐给我的那本书《好习惯带来好成绩》,2个多月下来,效果立竿见影呀!”

习惯培养太虚?翻开目录后,我们就能看到直击痛点的解决方案。

时间管理:用“番茄钟+任务清单”破解作业拖延(对应书中“高效作业四步骤”);

学科差异化策略:语文重阅读框架梳理,数学强调错题归因,英语通过“碎片化听力”提升语感;

破除“时间堆砌”迷信:用“碎片时间记忆矩阵”(口袋卡记单词/公式+放学路上背诗)替代无效熬夜;

“学科交替法”:数学错题订正后立刻背5个英语单词,激活不同脑区;

5.“20分钟预习黄金律”:用书里的“语文预习五步表”(读课文→标生词→提问题→查资料→试做题),第二天课堂效率提升40%;

更可贵的是,成雅梅打破了“一刀切”的教养误区。例如预习,她提出“适度原则”:理科需标注疑点,文科可侧重背景拓展。这种基于个体差异的柔性策略,让习惯培养不再沦为“鸡血战场”。

看着表姐朋友圈里壮壮捧着“进步之星”奖状的照片,我看到了书页背面爱因斯坦的那句话:

“如果人们已经忘记了他们在 学校里所学的一切,那么所留下的就是教育。让我们想一想,什么是一个人忘不掉的呢?显然,习惯是忘不掉的,因为习惯是一种相对稳定的、自动化了的行为。”

小学阶段狠抓习惯的家庭,初中后劲至少翻3倍。

右右妈妈说:教育是习惯的长期主义侄女的故事,最终以选择职高暂告段落。但表姐在小儿子壮壮身上开始了改变:每天15分钟亲子阅读、每周一次学习复盘,逐步放手让孩子自主规划作业。她说:“原来好习惯不是‘管出来’,而是‘设计出来’的。”

《好习惯带来好成绩》的价值,不仅在于其方法论的系统性,更在于它揭示了一个真相:教育竞争的本质,是家庭认知与习惯储备的竞争。

小学六年,正是为孩子植入“学习操作系统”的黄金期。若您的孩子正面临效率低下、动力不足的困境,不妨从这本书开始——种下习惯,静待花开。