2025年,教育部新增的29种本科专业,绝不仅是高校专业的简单扩容——它是中国产业升级、人口结构变化、科技革命三股浪潮共同催生的“教育风向标”。

教育部发布的数据显示:此次高校撤销专业点1428个、停招2220个。

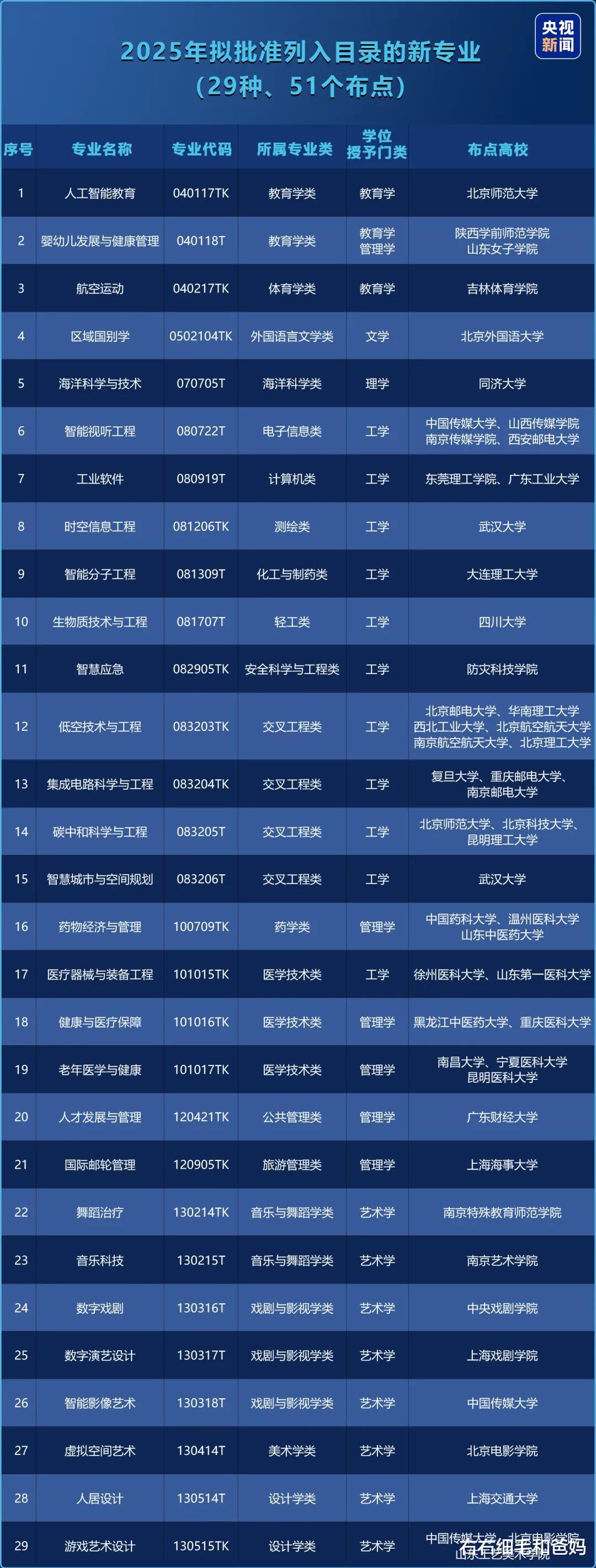

最新发布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》有845种专业,包括本次增设的29种新专业。在专业设置过程中,以“新工科、新医科、新农科、新文科”建设为引领,推动专业交叉融合再出新。

这意味着:国家正在用专业设置“指挥棒”,倒逼家长重新理解“什么是未来竞争力”。小学生家长若只盯着语数外培优,可能让孩子输在10年后的起跑线上。

学科融合:未来人才的核心壁垒是“跨界力”今年的新增专业还突出了人才需求的未来方向——交叉融合。

就拿艺术学来说,凭借充满创造力和美感的优势,它正在与医学、科技等多个领域融合发展。

比如说南京特殊教育师范学院今年新增的舞蹈治疗专业,它就是一门新型的心理治疗学科。目前,许多医院的心理康复科,已经有相关的治疗项目了。

还有像音乐科技,数字演艺设计这些新专业,都凭借“艺术+”的形式,开辟出了多元的新机遇。

这说明,单一技能已不够,“舞蹈+心理”“科技+艺术”等组合将成为竞争力核心。家长可从小培养孩子的多元兴趣:学编程时接触音乐,练舞蹈时融入科学实验。

幼儿园、小学阶段多尝试兴趣班,中学参与跨学科项目(如机器人+美术),培养“T型人才”——既有深度,又有广度。

跨界不是选择,而是生存刚需。

人工智能:不是“学不学”,而是“怎么学”今年新增的29种专业,聚焦人工智能赋能经济社会发展,增设人工智能教育、智能视听工程、数字戏剧等专业。面向科技发展前沿,增设了智能分子工程、医疗器械与装备工程、时空信息工程等专业。

比如,利用人工智能技术,一个新型的药物分子设计筛选所需要的时间,能从过去的3-5年,缩短到20多天。而大连理工大学新增的智能分子工程专业,就是做这件事。这也是未来新物质创造领域的变革性方向。

再比如,蛟龙号如何下潜到深海,但是不碰触黑暗海底的礁石;汽车又是如何自主规避障碍的,武汉大学新增的时空信息工程专业,就能帮你解开这些疑惑,而且多类型跨层级的时空应用场景和服务,有望催生出多个万亿级的产业。

AI的本质是“数学+数据+场景”,本科阶段盲目追求热门,不如夯实基础学科。

OpenAI已实现用AI生成代码,未来低阶程序员可能被淘汰,但掌握数学建模+领域知识(如医疗、法律)的复合型人才将不可替代。

小学阶段:可以通过“数学思维游戏”观察天赋(如数独、拓扑折纸),玩一玩数学编程游戏(如Scratch),强化逻辑思维。

中学阶段:选修数学竞赛,参与AI科普项目。

大学阶段:若分数不够AI专业,可选计算机、数学等“替代专业”,为读研铺路。

服务社会:从婴儿到老年,健康管理需求爆发新增专业中,婴幼儿发展与健康管理、老年医学与健康等方向,直指中国“9073”养老格局(90%居家养老、7%社区养老、3%机构养老)和“三孩政策”下的刚性需求。

根据国家卫健委和《公报》数据,截至2023年底,全国60岁以上人口已达2.97亿(占总人口21.1%),65岁以上人口2.17亿(15.4%)。

按当前老龄化增速推算,2035年这一群体将增至4亿以上,并在总人口中占比超30%。

人口结构倒逼教育转型,催生了“老年健康管理师”“康复辅具设计师”等职业。

北京协和医院于康教授课题组,对60岁以上肌肉衰减综合征老年人进行为期3个月以营养和运动为主的生活方式干预,在全球范围内首次证实,“营养+运动”能对抗肌肉衰减,这恰与新增的老年健康专业呼应。

上海试点“社区养育指导员”,要求从业者兼具儿科医学、心理学、营养学知识,这也说明我们的托育管理正在升级。

从“新刚需”出发,对孩子的教育方面,也可以有所侧重点。

关注“全生命周期健康”:从小培养孩子运动习惯(如每天跳绳),学习基础营养知识;

参与社会实践:带孩子参观养老院、参与社区健康活动,培养社会责任感;

职业导向:若孩子喜欢生物、心理学,可引导其向健康管理、康复医学方向发展。

刻意练习“非认知技能”:耐心(照顾植物观察生长)、责任感(领养班级宠物)、危机处理(模拟老人急救演练)。

结尾:教育规划的“时空折叠”艺术教育从来不是“现在学什么,未来做什么”的线性逻辑,而是“用未来定义现在”的时空折叠。当我们拆解29个新增专业背后的信号,会发现三条铁律:

能力折叠:今天舞蹈课上的创造力,可能是10年后设计康复机器人的灵感来源;

趋势折叠:数学竞赛获奖者,未来可能用博弈论破解老年医保难题;

人性折叠:养老院社会实践积累的共情力,或许比AI算法更稀缺。

对家长而言,真正的战略不是焦虑“选哪个专业”,而是把孩子培养成“U盘型人才”——随时插拔到不同领域,自带操作系统。从小学阶段的跨学科启蒙,到中学的科技伦理思辨,再到大学的社会需求洞察,每一步都在构建这种“可迁移竞争力”。

教育不是“赌赛道”,而是在确定性趋势中,找到孩子的热爱与优势。从舞蹈治疗到人工智能,从婴儿健康到老年医学,未来的答案,早已藏在今天的规划里。