近日,关于“宜宾学院拟更名为川南大学”的传闻引发热议。从早年“四川应用科技大学”的误读,到如今“长江大学”“川南大学”等候选校名的投票争议,这场更名风波不仅牵动师生校友的心,更折射出地方高校发展中的深层矛盾。更名背后,是学校提升社会声誉的迫切愿望,是地方政府对高等教育资源的争夺,也是校友群体对母校情感归属的复杂心态。高校改名从来不只是换个招牌,而是一场关于地方认同、资源博弈与未来发展的无声战争。

宜宾学院的改名传闻并非首次。早在2014年,网传该校将更名为“四川应用科技大学”,但校方迅速辟谣称仅是办学方向调整,并非更名。十年过去,类似话题再度发酵。据内部消息,学校曾组织教师投票选择新校名,“长江大学”意外胜出,但民间呼声更高的“川南大学”“蜀南大学”因地域辨识度不足落选。

这一结果引发争议:有观点认为“长江大学”虽大气,却与湖北荆州的长江大学重名,缺乏独特性;而“川南大学”更能体现区位优势,契合宜宾作为川南经济枢纽的地位。对此,校方暂未正面回应,但官网显示的办学目标已明确“建设应用型综合大学”,暗示更名或为战略转型的关键一步。

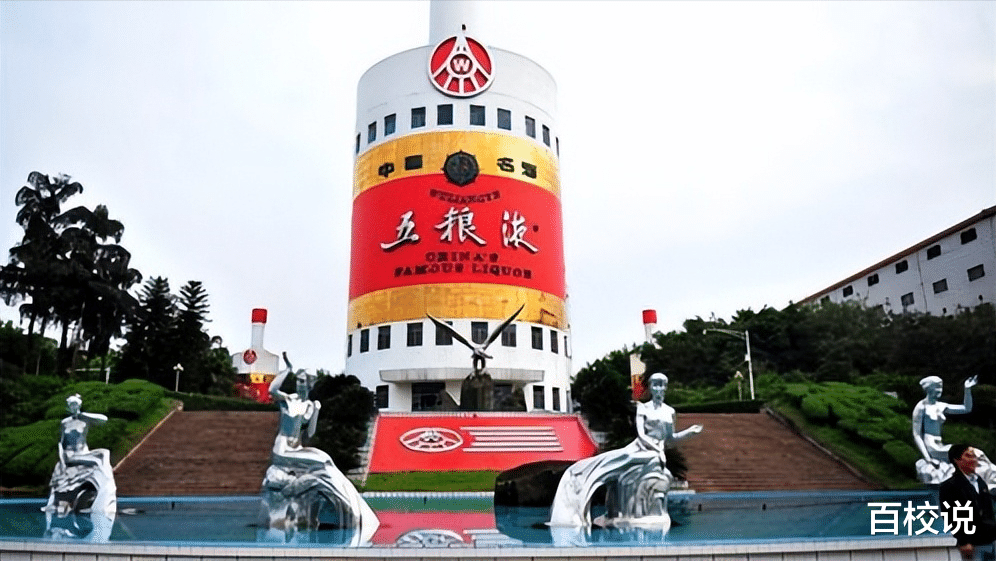

更名争议中,五粮液集团校友的反对声尤为突出。作为宜宾的支柱企业,五粮液与本地高校关系密切,其员工中不乏宜宾学院毕业生。校友担忧,若校名脱离地域特色(如“长江大学”),可能削弱企业与学校的产学研合作纽带。

类似争议早有先例。2016年宜宾机场拟更名为“五粮液机场”时,尽管政府强调“双赢”,仍遭舆论质疑商业冠名过度。此次更名风波中,校友的敏感反应,实则是地方企业对高校资源“属地标签”的隐性争夺——校名承载的不仅是品牌价值,更是人才留存与产业联动的战略意义。

中国高校“学院升大学”的热潮从未停歇。从“泸州医学院”变身“西南医科大学”,到“河北联合大学”升级“华北理工大学”,更名后生源质量与财政支持的提升有目共睹。对宜宾学院而言,升格“大学”不仅能吸引优质师资,还能争取更多科研项目,尤其在白酒酿造、能源化工等特色学科上突围。

然而,更名绝非万能药。四川理工学院(现四川轻化工大学)曾因在宜宾建设白酒学院引发自贡市民不满,被批“忽视合并历史与地方贡献”。宜宾学院若处理不当,也可能陷入类似争议,甚至影响现有“应用型大学”的定位。

“川南大学”这一名称的支持者认为,其能凸显宜宾在川南城市群中的核心地位,与泸州、内江等地的竞争中抢占高等教育高地。反对者则指出,川南地区已有西南医科大学、四川轻化工大学等高校,“川南大学”的差异化优势并不明显。

更深层的矛盾在于资源分配。近年来,宜宾大力建设大学城,引入电子科技大学、西华大学等高校研究院,但对本土的宜宾学院支持有限,甚至被曝“不愿给地”。若更名后仍无法获得政策倾斜,所谓“大学”光环恐成空中楼阁。

高校更名的本质是寻求发展突破,但成功的关键在于“名副其实”。宜宾学院需回答三个问题:特色定位:能否依托五粮液产业链,打造白酒工程、食品科学等王牌专业?地方协同:如何平衡与自贡、泸州等邻市的高教竞争,避免重演四川理工学院的“搬迁争议”?校友认同:若舍弃“宜宾”地名,如何维系校友的情感纽带与捐赠支持?

或许,该校可参考“中国计量大学”的经验——以特色学科立身,通过产学研融合提升影响力,而非仅依赖更名。毕竟,一所高校的声誉,终要靠实力而非招牌。

宜宾学院的更名争议,是中国地方高校转型困境的缩影。当“升格冲动”遭遇“现实骨感”,如何在政府期待、校友情感与自身定位间找到平衡点,将是决定其未来的关键。正如网友所言:“与其纠结改名,不如多建几个重点实验室”——高校的江湖地位,终究要靠硬实力说话。

用户10xxx50

宜宾白酒大学,你们满意了嘛[笑着哭]

手脚冰凉 回复 04-10 10:35

人家叫中国白酒学院

秋风带叶任飘零 回复 手脚冰凉 04-12 01:51

那是四川轻化工大学的二级学院和宜宾学院半毛钱关系都没有!

肥肥的兔子

多喝酒,能增加GDP(还能增加医院收入),能间接减少人口[吃瓜]唯一不好就是不利治安和交通[得瑟]

蓝色风衣

五粮液就是让大家一想起长江大学就会想到长江边的五粮液嘛

用户10xxx26

长江大学已经有了,怎么可能?

用户18xxx34

中国五粮液科技大学,满意吧?

西北郎

宜宾科技大学

用户10xxx10

丢人!

火星用户

浓香型大学。 浓香型白酒的龙头,理所当然[点赞]

春秋大梦

宜宾师专,这个安逸嘛