探讨中国历史,农民起义的成功案例占比高达六成,然而有一个朝代却独树一帜,堪称“特例中的特例”。自其建立至覆灭,共经历了434次民众暴动,却未有一次能够颠覆其统治,实现改朝换代。这个朝代究竟拥有何种坚固的“防护机制”?是因为军事力量的绝对压制?还是制度设计上的巧妙安排?亦或是跨越时代的统治智慧?现在,让我们一同揭开这个中国历史上最为稳固王朝的维稳之谜。

【赵匡胤的“高危职业防火墙”】

公元960年,赵匡胤通过“黄袍加身”事件,创立了宋朝。作为一位通过军事政变登上皇位的开国君主,他深刻认识到军队力量的重要性。在一次宴会上,他向禁军的高级将领们随意提及:“皇位这等宝座,谁人不心怀觊觎?”此言一出,次日,石守信等将领纷纷主动放弃兵权,这一事件被后人称为“杯酒释兵权”。

这只是第一道防线。宋代创新实施“军权分割制度”:枢密院掌握统兵大权,兵部负责调兵,而练兵职责则赋予将领,这三项权力如同三道独立的关卡,相互制衡。更为独到的是实施了“轮换驻防法”——禁军部队每两年更换驻地,将领则每三年轮换岗位,确保士兵不认识将领,将领也不熟悉士兵。

1120年,江南地区爆发方腊起义,北宋朝廷迅速行动,仅用短短三个月时间就集结了十五万禁军进行镇压。这批禁军原本驻扎在西北前线,接到命令后立即日夜兼程南下。他们抵达战场时,连主将也是刚刚被指派的新人。起义军所面对的,并非地方上的零散武装,而是由中央直接掌控的强大军事力量。

【以钱平乱的 “赎买政策”】

宋朝时期存在一个奇特现象:灾荒严重时,朝廷反而加大征兵力度。《宋史》中的兵制部分提及:“遇饥荒之年,民众求生心切,招募其入伍,可避免其沦为盗贼。”例如,1049年河北遭遇大旱,朝廷随即增募禁军二十万,将可能的反叛力量转化为由国家供养的正规军队。

此类“货币力量维系统治”可视为古代的经济斗争手段:它利用货币的影响力来稳固政权,这种做法在古代就如同进行一场没有硝烟的经济战争。通过操纵货币流通、调整市场供需,以及利用货币价值的变化来影响民众生活和国家经济,进而达到维持政治稳定的目的。这种手段在古代社会中颇为常见,其背后的逻辑在于,通过经济手段调控社会运转,使政权得以稳固。不同于直接的军事冲突或政治斗争,这种经济斗争方式更为隐蔽且持久。它通过对经济命脉的把控,间接地影响政治局势,使得统治阶层能够在不引发大规模社会动荡的情况下,维持其统治地位。因此,这种“货币力量维系统治”的策略,在古代被视为一种高明的政治手腕。

流民投身军旅:皇家卫队年俸为三十两银(相当于现今月薪约九千元),此待遇为普通农耕民众所得的五倍之多。

灾民补偿计划:公元1074年,青州遭遇蝗灾侵袭,政府随即采取行动,专项拨款百万贯资金,用以从灾民处收购蝗虫尸体。

支付以求安定:针对边境上反叛的西夏,宋朝每年向其“提供”丝织品15万件、白银7万两、茶叶3万斤。

南宋时期的学者叶适曾感慨道:“若举国皆遵循法制,民众便无所怨言;财物散于民间,国家亦能安然无恙。”这种“经济稳定机制”,确保了北宋即便在农民起义最为频发的仁宗时期(四十二年间共有七十次起义),依然能够保持国家稳定。

【科举吸走“造反精英”】

唐代科举考试年录取人数鲜少,不足三十人,而宋代则大幅扩大选拔范围:唐朝时期,科举制度虽已确立,但每年的录取名额相当有限,往往不足三十人。这一数字反映了当时选拔官员的严格与谨慎。然而,历史的车轮滚滚向前,到了宋朝,这一情况发生了翻天覆地的变化。宋代政府深刻认识到人才对于国家发展的重要性,因此,在科举制度上进行了大刀阔斧的改革。相较于唐朝,宋朝大幅增加了科举考试的录取名额,仿佛开启了一台高效的“人才收割机”。这一变革不仅为更多有志之士提供了步入仕途的机会,也为宋朝的繁荣稳定奠定了坚实的人才基础。简而言之,唐朝科举录取人数有限,而宋朝则通过扩大录取范围,实现了人才的广泛选拔。

招生规模大幅扩大:公元977年,即太平兴国二年,进士科共录取新生109名,这一数字较唐朝时期的最高录取人数增长了2倍。

引入“特别录取”机制:对于多次应试未中的资深考生,若其参考次数达到15次,则直接授予官职资格。为确保选拔制度的灵活性与人性化,特设立了一项名为“特别录取”的新规定。此机制旨在为那些历经多年考试却未能如愿获得功名的资深考生提供一条新的出路。根据该规定,任何一位考生,只要其连续参加科举考试达到15次且均未中举,即可无需再通过常规考试流程,直接获得官府认可的官职资格。这一改革举措旨在认可并鼓励那些长期致力于学业、虽屡遭挫折却坚持不懈的考生。通过“特别录取”机制,他们得以绕过传统的选拔障碍,获得应有的社会地位和职业发展机会。

实施“封闭监考制”:考官与考生共同生活,确保考试公正,助力贫寒学子崭露头角一种新的考试监管方式——“封闭监考制”被开创性地引入。在这一制度下,考官与考生将在考试期间共同生活,共享食宿,以此作为防范作弊行为的重要举措。该制度的核心在于通过紧密监控和限制交流,来最大程度地减少考试作弊的可能性。考官与考生同吃同住,意味着他们将在同一封闭环境中度过考试期间,这样不仅能够有效监督考生的行为,还能在心理上形成一定的压力,降低作弊动机。此外,“封闭监考制”的实施,为那些出身贫寒但有志于学的学子提供了更为公平的竞争平台。以往,由于资源有限和作弊现象的存在,许多有潜力的贫寒学子难以在考试中充分展现自己的实力。而现在,随着这一制度的推广,他们的才华将更有可能被公正地识别和肯定,从而真正获得出头之日。总的来说,“封闭监考制”的引入,不仅增强了考试的公正性和安全性,还为贫寒学子提供了更加公平的竞争机会,有助于他们实现自己的梦想和目标。

该体系引发了显著的“吸引现象”:

王小波叛乱事件(公元993年)中,有一位关键的谋士名叫张余。他起初是一名未能及第的读书人,在叛乱爆发前不久,才意外获得了通过特别推荐入仕的资格。

方腊叛乱事件发生于1120年,其核心智囊为陈策划。陈策划曾三度尝试通过科举考试步入仕途。

即便是钟相与杨幺在1130年发起的起义,也需借助“平等贵贱,共享财富”的旗帜,以此号召士人加入。

据《续资治通鉴》所载,南宋时期的临安城内,茶馆中常有书生发出这样的感叹:“相较于冒险起义、丢掉性命,反复参加科举考试,争取谋取一个县尉之职,或许更为稳妥。”

【被运河锁死的起义军】

宋朝选择开封作为都城,表面看似一项大胆的决策,实则蕴含深远考量:此战略要地被转化为“平定叛乱的核心枢纽”。通过漕运体系,特别是汴河、黄河、广济河与惠民河四条河流,构建起高效的水路网络。借此,中央直属的禁军部队能迅速调动,每日通过水路行进百里。

1130年间,洞庭湖畔的杨幺起义军创新使用了名为“车船”的水上战斗工具,这一新发明迅速引起了朝廷的关注。随即,官方从福建调集了擅长制造海船的工匠,旨在打造性能更为卓越的“轮船”。起义军见势不妙,选择退守至水寨之中。面对这一局面,宋军采取了出人意料的策略:在旱季期间,他们着手修建堤坝,逐渐围困了广阔的洞庭湖,使得原本浩渺无边的水域变成了限制起义军行动的“陆地包围圈”。

更为独特的是道路管理措施:宋朝官方在官道上每隔二十里设立一个驿站,确保起义信息最快能在一天内传递五百里。同时,民间交通也受到严格规定,牛车被要求不得使用四轮,商船则必须装备分隔舱室的板壁。这些表面看似不寻常的规定,实际上是精心策划的,旨在降低起义军队的灵活性。

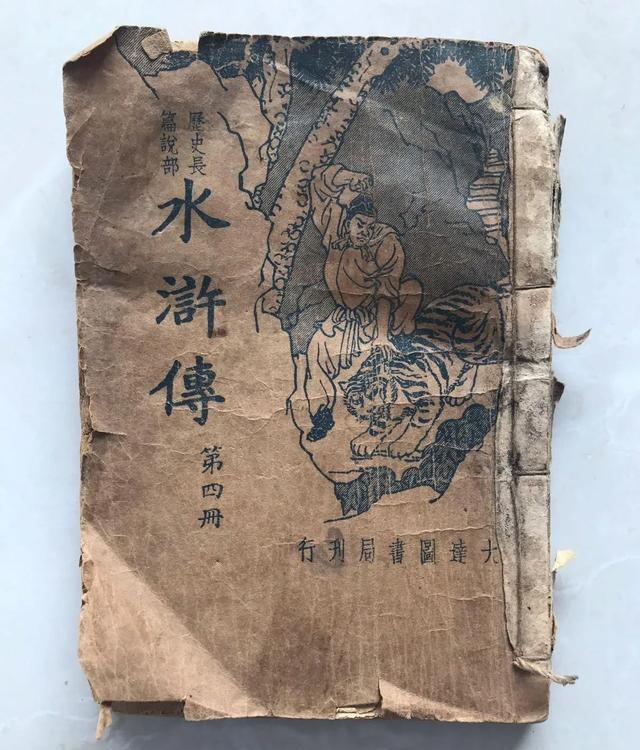

阅读《水浒传》中宋江接受招安的情节时,我们或许应当换一个角度思考这个“不易起义”的朝代。它通过制度分散军事权力,以金钱平息社会动荡,通过科举考试吸收人才,利用地理优势遏制叛乱,从而建立了一套极为复杂的古代社会稳定机制。

遗憾的是,宋朝所掌握的先进管理技术,虽然推动了文化和经济的繁荣,但也导致了军事力量的薄弱。擅长内部治理的宋朝,在外敌面前却显得力不从心,最终被元军击败。这一转变,标志着一个在中国历史上较为动荡的时期的开始。