在广袤无垠的黄土高原,有这样一条道路,历经两千多年的风雨洗礼,依然顽强地横亘在大地上。它宽阔而笔直,像是大地的一道脊梁,承载着历史的厚重与沧桑,它就是秦直道。站在这条古老的道路上,仿佛能听到两千多年前车轮滚滚、马蹄声声,能看到无数劳工辛勤劳作的身影。

它从京都咸阳军事要地云阳林光宫出发,一路向北,直达九原郡,穿越 14 座县城,绵延 700 多公里。在科技并不发达的秦朝,没有现代化的机械设备,没有精准的测量仪器,秦直道究竟是如何做到 “堑山堙谷直通之” 的呢?这背后的故事,犹如一部波澜壮阔的史诗,等待我们去探寻。

秦朝统一六国后,面临着北方边疆的安全威胁。为了加强对北方的控制,快速调兵遣将,秦始皇做出了一个影响深远的决定 —— 修建秦直道。这一决策,就像一颗投入历史长河的巨石,激起千层浪。

修建秦直道的规模超乎想象。道路宽度一般在 20 - 60 米之间,最宽处可达 80 米,如此宽阔,在现代都能满足多车道的交通需求。工程要跨越山脉、河流和平原,黄土高原沟壑纵横,阴山山脉险峻陡峭,地形地质条件复杂。

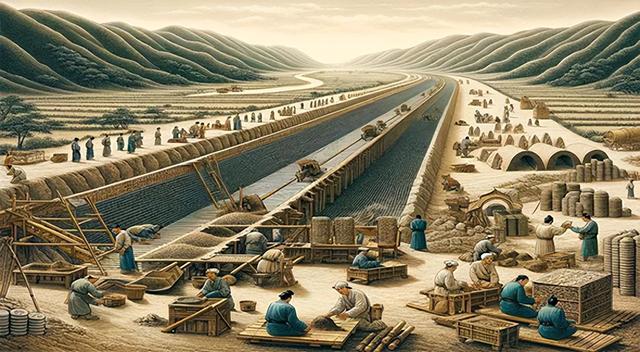

但秦始皇征调了数十万劳工,他们来自五湖四海,汇聚在修建工地。没有先进工具,他们就用锄头、铲子、扁担等简单器具,靠着顽强毅力和卓越智慧,开启了这场伟大的工程。这些劳工日夜劳作,风餐露宿,付出了巨大努力,为秦直道的诞生奠定了人力基础。

秦直道能 “堑山堙谷直通之”,关键在于当时先进的技术工艺。当遇到山脉时,工匠们采用 “堑山” 法。他们利用岩石热胀冷缩的原理,先用火烧,让岩石受热膨胀,再用冷水浇灌,使其破裂,然后用工具凿开清理,开辟出通道。这种看似原始的方法,在当时却大大提高了施工效率。

遇到山谷,工匠们采用 “堙谷” 法。先在山谷底部铺一层厚厚的石头作为基础,再用黄土和砂石混合填筑。每填筑一层,就用夯具夯实,确保路基牢固。为保证质量,还会在填筑材料中加入石灰、糯米汁等特殊物质,让材料紧密结合,增强路基稳定性。

路线选择上,工匠们也颇费心思。他们充分考虑地形、地势和交通因素,尽量选地势平坦之处,减少爬坡下坡,降低施工难度,提高通行效率。同时,巧妙利用河谷、山脊等自然地形,让道路与自然环境融合,既实用又美观。

秦直道的修建,在当时具有重要战略意义,对后世也产生了深远影响。军事上,为秦朝军事行动提供极大便利,军队能通过秦直道迅速调动部署,加强对北方边疆的控制。在与匈奴的战争中,秦军可快速向北方边境集结,有效打击敌人。

经济上,促进中原地区与北方边疆的经济交流,物资运输更便捷,运输成本降低,带动沿线地区经济发展,促进人口流动和文化交流。

文化上,成为中原文化与北方游牧文化交流的纽带,促进两种文化相互融合,丰富了中华文化内涵。中原先进文化和技术传入北方,北方游牧文化特色也传入中原,为中原文化注入新活力。

尽管对秦直道有了一定了解,但它仍存在许多未解之谜。一般认为始于秦始皇三十五年(公元前 212 年),历时两年多完成。但也有人觉得修建时间可能更长,甚至在秦始皇统一六国前就已开始。

秦直道的设计者也成谜。如此伟大的工程,肯定有杰出的设计者,可历史上却没留下任何相关信息。有人猜测是秦朝著名将领或工程师,但至今没有确凿证据。

秦直道沿线还有一些神秘遗迹和传说。古老的烽火台、驿站和城堡等遗迹,见证着它的辉煌历史;秦始皇巡游、秦军征战等传说,更为其增添神秘色彩。

秦直道,这条穿越千年的道路,是古代劳动人民智慧和汗水的结晶,是中华民族坚韧不拔、勇于创新精神的象征。它背后的故事,还在等待我们不断去探索挖掘,让这一伟大工程的魅力永远闪耀在历史长河中。