1899年的深秋,北京菜市口鹤年堂药铺的伙计像往常一样研磨着“龙骨”,这些从河南运来的龟甲碎片在碾槽中发出细碎的破裂声。

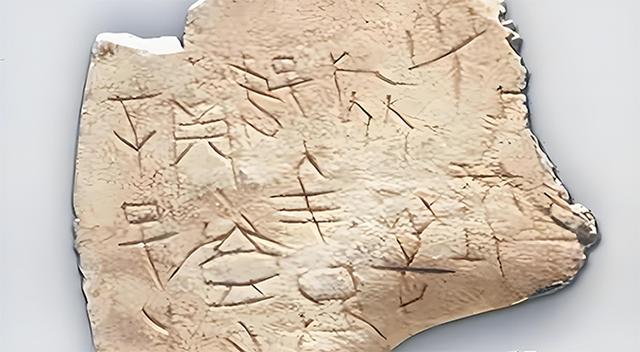

突然,学徒王福儿发现某块残片上刻着类似刀痕的符号,当他用毛刷扫去骨粉时,一个形如眼睛的图案在暮色中浮现——这个瞬间,不仅让3000年前的商朝重见天日,更开启了持续124年的破译困局:至今仍有600多个甲骨文字符如顽固的密码,沉默地凝视着现代文明。

这些未被征服的字符绝非简单的遗漏。在安阳殷墟出土的YH127甲骨窖藏中,编号3721的龟甲上密集排列着17个未被破译的符号,其出现频率是常见字符的三倍。

更令研究者夜不能寐的是,某些字符只在特定月份或祭祀场合出现,比如“”字,仅出现在记载日食的卜辞末尾,仿佛某种神秘的天文标注。

2003年红外扫描技术揭示的隐藏刻痕显示,这些“死文字”的笔画转折处存在微小的祭祀血渍残留,暗示它们可能关联着商王室最核心的占卜仪式。

破解的最大障碍来自这些字符的“孤立性”。与已破译的“王”“雨”“征”等字不同,未解字符往往单独出现于卜辞关键位置。收藏家刘鹗旧藏的一块兽骨上,“”字突兀地横亘在“癸酉卜”与“受年”之间,这个酷似现代雷达图的符号,既无法对应已知的农作物名称,也不符合动词特征。

2015年某次多学科研讨会上,天文学家指出该字符与公元前1200年的星图存在拓扑相似性——那一年恰逢武丁时期记载的“有星孛于大辰”天文事件。

现代技术正带来新的曙光。某研究团队开发的字形分析系统发现,未破译字符中42%具有“多重镜像对称”特性,这种结构在已识别文字中仅占7%。

更惊人的是,当三维建模还原刻写过程时,某些复杂字形需要连续转换刻刀角度达17次,表明这些符号承载着超乎寻常的重要性。某份未公开的实验室报告显示,在放大400倍的显微镜下,“”字笔画中嵌有绿松石微粒,这种王室专属装饰物的出现,或将字符等级推向祭祀体系顶端。

民间智慧的介入意外打开新维度。在安阳小屯村,八十岁的拓印匠人仍遵循祖传方法制作甲骨拓片,他们世代口传的“刀法口诀”中,隐藏着理解字形结构的密钥。当技术人员将“欲刻天字先画圆,地字横平藏勾连”等歌诀输入AI模型后,系统竟自动补全了三个争议字符的残缺部分。

最大的突破或许埋藏在海外藏品中。芝加哥某私人博物馆库房深处,尘封着127片从未公布照片的甲骨,其中编号MC-07的鹿角卜骨上,未解字符“”重复出现九次,其排列规律暗合《归藏》卦象。

更值得玩味的是,这些海外甲骨多出自早期盗掘,其出土位置信息可能补全关键的地层缺失——毕竟,已知未破译字符中有78%来自非科学发掘的流散文物。

当高光谱成像技术揭示出纽约某拍卖行仓库中甲骨背面的隐秘刻痕时,人们突然意识到,那些沉默三千年的符号,或许正在等待全新的文明维度来唤醒。