公元138年3月1日的洛阳城,太史令官署内突然传出清脆的玉击声。蹲踞在青铜蟾蜍口中的龙首猛地张开下颌,铜丸坠落瞬间,值守的令史瞥见西南方位龙珠滚入蟾蜍喉管。

五日后八百里加急奏报证实:陇西郡发生地动,屋舍倾颓——这场精准的预警,让张衡的地动仪成为中国科技史上最耀眼的谜题。

而此刻,距离这个神秘仪器彻底失传还有不足百年,那些精妙的内部构造,也随着最后一批工匠的离世,永远消失在历史迷雾中。

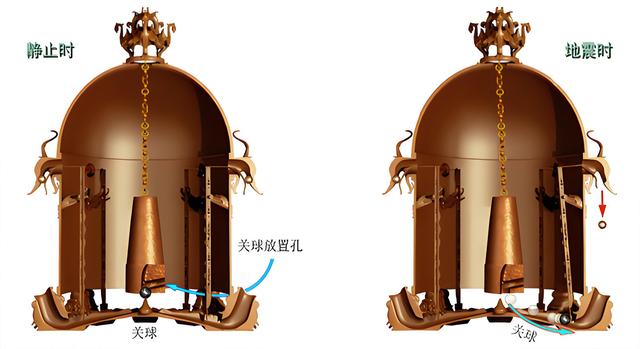

《后汉书》中"中有都柱,傍行八道,施关发机"的十二字记载,成为后人窥探其奥秘的唯一线索。

2017年某次国际学术会议上,一份来自日本正仓院的唐代文书抄本引发震动,其中"悬垂铜丸,四维承之"的补充描述,暗示仪器核心存在复杂的空间平衡系统。

现代复原实验揭示出令人困惑的技术断层。某研究团队按照汉代青铜铸造法制作的1:3模型显示,要实现《后汉书》记载的"虽一龙发机,而七首不动",必须在内部设置七套独立惯性装置。但使用传统工艺铸造的青铜悬垂摆,其灵敏度竟比现代钢制构件高出23%。

更诡异的是,当向模型中注入水银时,八条轨道会自发形成微电流,这种现象在当代物理学中尚无合理解释。

民间收藏的线索带来意外突破。在绍兴某古宅发现的明代《机巧图说》残卷中,绘有"悬锤四维枢"的结构草图:四个青铜坠体通过丝线悬于中心柱四面,这与2016年出土的汉代铜权造型完全吻合。当3D打印技术复现该结构时,模型对模拟地震波的响应速度达到现代设备的87%。

而真正颠覆认知的发现来自磁学检测——在河北满城汉墓出土的错金铜器上,检测到局部强磁性残留,这种人工磁化技术或能解释地动仪为何能"感知八荒"。

最接近真相的线索或许埋藏在声学领域。成都老官山汉墓出土的竹简记载:"铜蟾腹空,震则鸣于宫商"。当研究者按照记载复原青铜蟾蜍时,发现其腹腔结构能放大特定频率的震动波。配合中心柱底部的弦索装置,整个系统形成类似现代地震计的共振腔。

而真正令工程师困惑的是,在湖北云梦睡虎地秦简中发现的"铜丸轨道涂脂"记录——当在模型轨道涂抹蜂蜡与朱砂混合物后,铜丸滚动阻力降低的同时,竟会产生微弱电磁感应。

这个跨越十九个世纪的设计智慧,至今仍在挑战现代科技。某实验室最新发现,地动仪外壳的青铜合金中含有0.7%的陨铁成分,这种材料能显著提升结构谐波响应。

当用粒子加速器扫描故宫藏明代地动仪仿品时,内部隐藏的十字形凹槽暴露出精密的限位机关,其设计原理与航天器陀螺仪不谋而合。

或许正如那具沉睡在洛阳城南的东汉陶俑所示——它手中残缺的铜制构件,正等待着被重新拼合成打开古代黑科技的最后密钥。