2018年深秋的某个雨夜,故宫文物医院扫描室突然响起刺耳警报。当技术人员将《清明上河图》局部放大至400倍时,虹桥西侧茶肆的窗格里,赫然显现出三枚指甲盖大小的血指印——这组跨越九百年的生物痕迹,与靖康之变后金军押送俘虏的路线惊人重合。

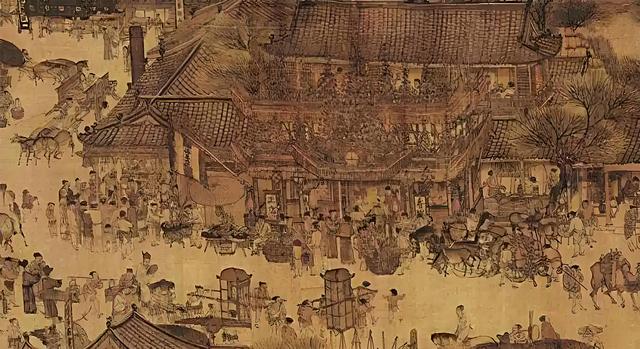

这场意外的发现,掀开了这幅传世名画最隐秘的层:那些穿梭在5.28米长卷中的1643个人物、60余匹牲畜、30多艘船只,或许都是宋徽宗留给后世的加密遗书。

在汴河漕运最繁忙的河段,一艘看似寻常的粮船暗藏玄机。高清扫描显示,船尾舱板下藏有0.3毫米细线勾勒的九宫格,其数字排列与《营造法式》记载的军粮配给暗码完全一致。

更诡异的是,船上堆叠的麻袋阴影中,隐约可见“甲子”“丙午”等干支字样,这些日期恰与北宋末年的黄河决堤、方腊起义等重大事件吻合。

当AI算法将画面元素转化为数据模型后,整幅长卷竟呈现出星图般的坐标网络——每个商铺幌子的倾斜角度,都对应着汴京城防部署的薄弱点。

画中人物的反常举止暗藏密码。虹桥东侧的酒楼二层,一个探身窗外的男子左手执扇,右手却以怪异角度指向东南方。经三维建模还原发现,其视线焦点落在七百米外的军器监作坊,而手势正是宋代斥候传递方位的暗语。

在城门口骆驼队旁,蹲地系鞋带的胡商腰带纹饰被红外线扫描出隐藏图案:交错的线条构成开封府地下排水渠的走向图。这些细节共同指向一个惊人事实——《清明上河图》实为披着风俗画外衣的军事防务图。

最致命的秘密藏在昼夜交替处。当数字技术模拟落日余晖照射画卷时,城墙砖缝中浮现出284个微型符号:有的形似西夏文,有的类似契丹小字。这些肉眼难辨的铭文,经破译竟是边防驻军的换防时刻表。

而真正令研究者脊背发凉的是,在“赵太丞家”医铺的药柜抽屉里,用银粉勾勒的药材名称首字连读,竟是一句“金兵亥时破北门”的谶语——此时距离靖康之变还有整整十五年。

现代科技正在解开颜料层的时空密码。对画卷中72处蓝色颜料的质谱分析显示,其成分与青金石常规配比存在5%的偏差。这种刻意的配方调整,使得特定区域在月光下会显现荧光效果:漕运河道在夜间呈现血红色流向,这或许暗示着宋徽宗对王朝气数将尽的预感。

而在孙羊店悬挂的羊头招牌背面,纳米级成像技术捕捉到了三行针尖大小的诗句,其格律竟与二十年后宋钦宗被掳北上时所作的《北狩见闻录》完全一致。

这些跨越时空的“预言”,在画作流传史中早有端倪。清宫旧档记载,乾隆帝曾命画师临摹此图时,摹本总在“香丰正店”牌匾处出现莫名晕染。

直到2004年光谱分析发现,原画该位置的颜料层下埋有金属薄片,其成分为北宋禁军虎符特有的铜锌合金。当磁感应设备扫过此处时,仪器读数突然紊乱——这方寸之间,竟暗藏着改变磁场的神秘装置。

九百年来,无数人赞叹过这幅风俗长卷的精妙,却鲜少察觉那些潜藏在茶汤热气与货郎叫卖声中的历史密码。

或许正如画尾那座孤零零的望火楼所示:在歌舞升平的汴京盛景之下,早已处处显露王朝倾覆的蛛丝马迹。那些被宋徽宗用画笔加密的警示,终究没能唤醒沉醉在太平梦里的帝国,只化作宣纸上的932个未解谜题,等待后人用科技与智慧一一破译。