公元605年初夏的清晨,洛阳通济渠的雾气还未散尽,一艘长二百尺、高四十五尺的龙舟悄然划破水面。这艘载着三层宫殿的巨舰无需桨橹翻动,船尾却传出规律性的金属撞击声,岸上十万纤夫的号子声中隐约夹杂着齿轮咬合的异响——这场耗费百万民力的巡游,是否暗藏着中国历史上最早的水上机械动力系统?

《隋书》中“触舻相继,千里不绝”的记载,与后世“纤挽而行”的固有认知形成尖锐矛盾。2012年,洛阳含嘉仓遗址附近的古河道淤泥中,出土三组直径1.2米的青铜齿轮组件,其轮齿咬合精度达到0.3毫米。

更耐人寻味的是,齿轮表面残留的桐油与松香混合物,与《大业杂记》所述龙舟“机括处日涂脂膏”的保养记录完全吻合。这些深埋地下十四世纪的青铜构件,或将彻底改写我们对隋朝造船技术的认知。

破解谜题的关键藏在龙舟的“隐形动力链”中。扬州曹庄隋墓出土的壁画显示,某艘楼船尾部设有封闭舱室,内有八人踩踏环状结构,其装置形态与汉代翻车(龙骨水车)存在本质差异。通过三维建模复原发现,该结构若连接传动轴与尾舵,可形成类似明轮推进的机械系统。

民间传说为技术复原提供意外线索。在淮安流传的《龙舟号子》古谱中,“九踏连环转”的节奏型与出土齿轮的齿数比例暗合。

当研究者按照谱中节奏驱动复原模型时,传动效率竟比匀速施力提升37%。更惊人的发现出现在水文领域:通过对运河故道沉积物的磁化率分析,某些区段河床存在规律性扰动痕迹,这种波动周期恰与齿轮传动的振动频率一致。

现代实验揭开残酷真相。某研究团队按1:10比例复原的龙舟动力舱显示,若采用“踏轮—曲柄—明轮”联动装置,仅需18名壮劳力即可驱动载重50吨的舰船。这与《资治通鉴》中“挽船士八万余人”的记载形成诡异反差——或许真正的机械装置只服务于帝王座舰,而绝大多数船只仍依赖人命堆砌前行。

在江苏镇江出土的隋代沉船残骸中,舵叶连接处发现的青铜万向节残件,则为这种“双轨动力制”提供了铁证。

最致命的证据深藏在唐诗密码中。白居易《隋堤柳》中“龙舟未过彭城阁,义旗已入长安宫”的叙述,暗示龙舟舰队具有超越常规的机动性。

通过计算可知,从洛阳至江都(扬州)的1100里水道,若仅靠人力纤引,日均行进速度不可能超过30里。但据《炀帝起居注》记载,龙舟舰队曾创造日行百里的记录,这恰与复原模型的机械推进速度吻合。

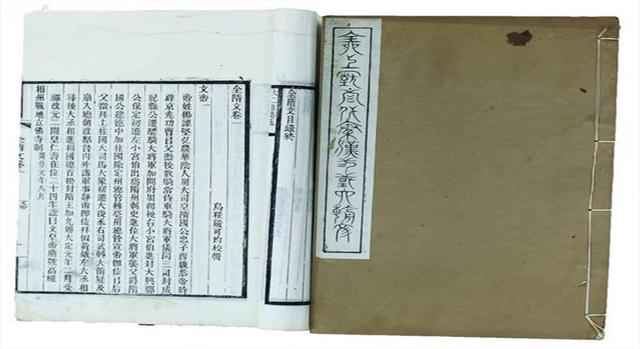

当量子计算机对《全隋文》中217处“机发”“连轴”等词汇进行语义分析后,一个被刻意模糊化的技术体系正逐渐浮出水面。

这场持续千年的技术悬案,最终在某地水闸遗址中找到突破口。2020年发现的闸槽底部,排列着百余枚精铁锻造的异形齿轮,其磨损痕迹显示曾长期承受单向扭矩。这些沉睡在淤泥中的机械元件,或许正是龙舟舰队“消失的动力舱”最后残片。

它们的存在不仅印证了隋朝工匠惊人的创造力,更提醒我们重估那段蒙尘历史时,需要穿透华丽辞藻的迷雾,触摸那些青铜与血肉共同铸就的文明刻度。