在历史的漫漫尘烟中,元大都曾是一座闪耀着光芒的伟大都城。它作为元朝的核心,政治、经济、文化在此交融汇聚,城市规模宏大,宫殿建筑气势恢宏,处处彰显着往昔的荣耀。

然而,在这座城市的地下,隐藏着一个至关重要却又鲜为人知的秘密 —— 一套复杂而庞大的地下水系。

这套水系如同城市的生命脉络,滋养着元大都的繁华,见证了岁月的变迁。但随着时间的流逝,曾经纵横交错的地下水系却逐渐消失,只留下些许模糊的痕迹,引发后人无尽的猜测与探究。今天,就让我们一同揭开这段尘封的历史,探寻元大都地下水系布局的奥秘以及它消失的原因。

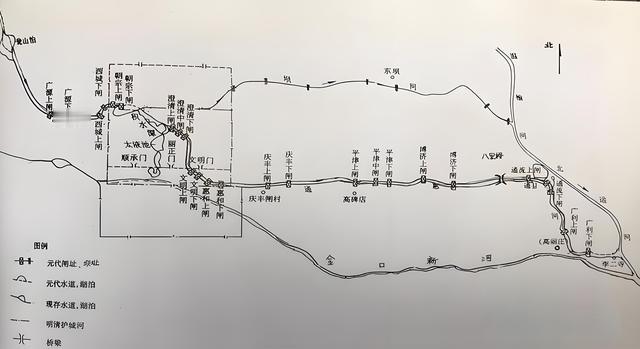

元大都的建造,是一项极为宏大的工程。在城市规划之初,设计者们充分考虑到水源与排水的重要性,精心构建了一套完备的地下水系。这套水系主要由通惠河、金水河和高粱河这三条重要河渠构成。

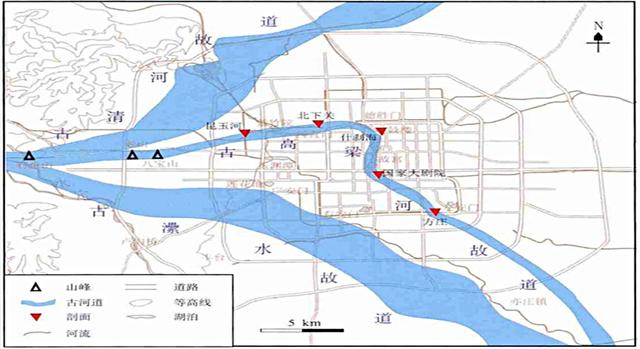

通惠河是元大都水利工程的重中之重。元朝时期,为解决漕运难题,让江南的粮食和物资顺利运抵京城,通惠河应运而生。它从昌平县白浮村神山泉引水,沿途汇聚众多泉水,流经瓮山泊(今昆明湖)后,注入积水潭。积水潭作为通惠河的终点,也是大都城的漕运码头。

曾经,这里商船云集,热闹非凡,来自全国各地的船只满载货物,穿梭往来,将各类物资运往京城。通惠河不仅解决了漕运问题,还为大都城居民提供了生活用水,对城市的发展起到了举足轻重的作用。

金水河则是专门为满足皇宫用水需求而开凿的。它从玉泉山取水,经过和义门(今西直门)南水关流入大都城,沿着皇城的西墙和北墙蜿蜒前行,最终流入太液池(今北海、中海)。

金水河的水清澈甘甜,专供皇宫饮用和园林灌溉。为保证水质,当时还制定了严格规定,禁止在河中进行洗衣、洗澡等可能污染水源的行为。金水河不仅为皇宫提供了优质水源,更为皇城增添了灵动与美丽。

高粱河在元大都水系中同样扮演着关键角色。它发源于今北京西郊的玉泉山,流经今西直门、德胜门等地后注入积水潭。高粱河是大都城北部的重要水源,不仅为周边居民提供生活用水,还灌溉了大片农田。元朝时,高粱河沿岸修建了许多桥梁和闸坝,用于调节水位和控制水流。

除了这三条主要河渠,元大都地下水系还包含众多湖泊、池塘和水井。这些湖泊和池塘分布在城市各处,不仅能调节水位、蓄洪防涝,还为城市增添了自然景观。水井则是居民生活用水的重要来源,在大都城的大街小巷随处可见。

元大都地下水系的布局,充分展现了当时设计者的智慧。他们巧妙利用自然地形和水源,将各个河渠、湖泊和水井连接成一个有机整体,形成了高效的供水和排水系统。这套水系不仅满足了城市居民的生活用水需求,还为城市的商业、农业和交通运输提供了便利。在当时的世界上,拥有如此完善地下水系的城市并不多见,它为元朝的繁荣发展奠定了坚实基础。

然而,令人惋惜的是,曾经辉煌的元大都地下水系如今已消失不见。究竟是什么原因导致了它的消失呢?这成为了困扰众人的谜团,引发了诸多猜测与研究。

元朝末年,天下大乱,战火纷飞。元大都作为都城,自然成为各方势力争夺的焦点。在战争的破坏下,大都城的许多建筑和设施严重损毁,地下水系也未能幸免。河渠被堵塞,桥梁被破坏,湖泊和池塘干涸,整个水系陷入瘫痪。战争的破坏无疑是元大都地下水系消失的重要原因之一。

明朝建立后,对元大都进行了大规模改造和重建。城市规划和布局发生了巨大变化。为加强城市防御,明朝将元大都北城墙向南收缩约五里,南城墙向南扩展约二里。如此一来,元大都原有的一些河渠和湖泊被圈到城外,逐渐荒废。

此外,明朝在城内修建了大量宫殿和官署,这些建筑占用了大量土地,一些河渠和湖泊也被填平。城市的变迁和改造对元大都地下水系造成了巨大破坏,直接导致水系萎缩和消失。

随着时间推移,元大都人口不断增加,城市规模持续扩大。为满足日益增长的用水需求,人们开始大量开采地下水。过度开采致使地下水位不断下降,许多水井干涸,河渠和湖泊的水量也逐渐减少。

尽管元大都地下水系已消失,但它曾经的辉煌和重要性不容小觑。它是元朝城市建设的杰出代表,也是中国古代水利工程的重要遗产。通过研究元大都地下水系,我们能了解当时的城市规划理念、水利工程技术以及社会经济发展状况。它也为我们今天的城市建设和水资源管理提供了宝贵经验教训。

元大都地下水系的布局与消失,是一段充满神秘色彩的历史。它见证了元朝的兴衰,也给我们留下了无尽思考。虽然这套水系已消失在历史长河中,但它蕴含的智慧和价值,将永远铭刻在人们心中。让我们铭记这段历史,珍惜今天的水资源,共同创造更美好的未来。