毛主席的未解之谜:建国之后,他为何不再回延安?

《毛主席的未解之谜:建国之后,他为何不再回延安?》

1948年春,当胜利的号角在陕北高原回响,中国共产党重新夺回了延安。这座承载着中共十三年峥嵘岁月的革命圣地,见证了毛泽东同志带领全党从胜利走向胜利的辉煌历程。然而,令人不解的是,自1948年离开延安后,这位与延安结下深厚情缘的伟人竟再未重返这片热土。那些艰苦岁月中的点点滴滴,从延安窑洞中诞生的不朽著作,无数个日夜的殚精竭虑,以及"用一个延安,换取整个中国"的豪迈决断,无不彰显着毛主席对延安的深厚感情。关于他为何再未重返延安,民间众说纷纭,流传着各种版本的解读。时至今日,这个看似简单却又充满玄机的历史谜题,依然令后人百思不得其解。

延安岁月:光辉历程铸丰碑

寒冬的阳光洒落在延安的土地上,一九三七年一月十三日,毛泽东带领中央队伍来到了这片黄土高原。凤凰山下的窑洞,成为了这位伟人最初的居所。

一年后,他转移至杨家岭,在这里开启了十三年的峥嵘岁月。从此,延安也由一个普通的西北小城,蜕变为中国共产党的中央所在地。

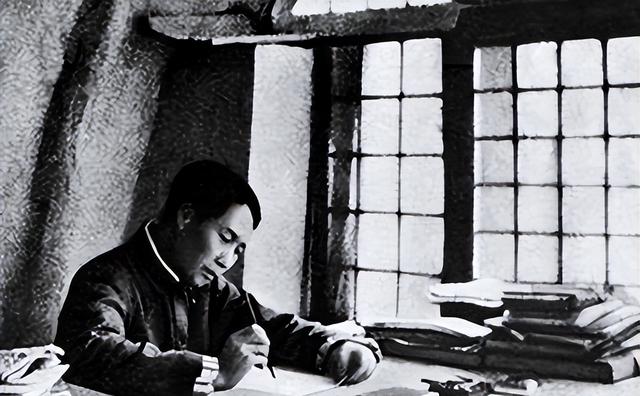

三孔土窑洞就是毛主席的工作和生活场所。警卫员顾昌华的回忆中,窑洞里的陈设极其简陋:一张木板床、一套旧桌椅,墙上凿出的洞穴便是书架。

在这个朴素的环境中,毛主席创造了惊人的工作效率。他用马莲草做的纸张写作,用旧报纸裱糊的信封通信,甚至以削尖的竹子蘸墨当作笔。

那是一个民族危亡的时刻,日军的铁蹄正在中华大地上肆虐。国统区的军队节节败退,社会上弥漫着悲观情绪,许多人开始怀疑中国的未来。

就在这样的背景下,毛主席在延安窑洞里写出了震撼人心的《论持久战》。整整五万余字的文章,全面论证了中国抗战必胜的道理,驳斥了"亡国论"等错误观点。

创作过程中的辛劳令人动容。毛主席连续两天两夜不曾合眼,累了就用凉水洗把脸提神,实在支撑不住才趴在桌子上小憩片刻。

这种专注达到了忘我的境界。有一次,他专心写作竟没注意到脚边的炭火已经烧着了棉鞋。直到警卫提醒,他才意识到脚上的灼痛,却顾不得多想又投入到写作中。

除了《论持久战》,《矛盾论》等重要著作也在这里诞生。十三年间,毛主席在延安创作了一百余篇著作,为中国革命理论的发展奠定了坚实基础。

窑洞里的生活虽然艰苦,但毛主席却乐在其中。他不仅专注于理论创作,还经常和群众一起劳动生产,一同用餐。

作为一位领袖,他以身作则,带领全党在延安这片热土上开展了轰轰烈烈的大生产运动。群众生产的积极性空前高涨,延安地区逐渐实现了自给自足。

这种艰苦奋斗的精神感染着每一个延安的党员和群众。在毛主席的带领下,延安人民用双手创造着新的生活,用智慧开辟着革命的新天地。

(文章结束)

民主新风吹遍延安大地

一九四一年,《陕甘宁边区施政纲领》的发布,标志着中国共产党在延安开启了一场史无前例的民主实践。这份纲领不仅为新中国的建设描绘了蓝图,更是一场轰轰烈烈的社会变革的开端。

美国记者斯诺带着疑惑的心情来到延安,他要亲眼见证这个令无数中国人心向往之的革命圣地。在他的笔下,延安是一座"理想要塞",这里的共产党人和军民展现出惊人的韧性。

斯诺此前走访过国统区,目睹了普通百姓在日寇铁蹄和国民党统治下的痛苦生活。他不明白为什么这些饱受压迫的人民,宁愿冒着生命危险也要支持共产党,也要加入红军。

带着这个困惑,他写信给毛主席,请求进行一次面对面的采访。毛主席欣然应允,还让周恩来同志亲自接应,由此开启了斯诺与延安的不解之缘。

延安的所见所闻,彻底颠覆了斯诺的认知。共产党的领导干部们住在简陋的窑洞里,与普通战士同吃同住。人们劳动之余,自发组织学习马列主义,争相参加毛主席的讲座。

在延安的果园里,成熟的果实挂满枝头却无人偷摘,这样的情景在国统区是难以想象的。普通农民能够登上主席台接受表彰,妇女们也开始在政治舞台上崭露头角。

斯诺注意到,延安的青年人洋溢着永不衰竭的热情。他们的眼中闪耀着坚定的信念,嘴角挂着乐观的笑容,整个延安都浸润在一种革命的欢乐气氛中。

尤其令斯诺震撼的是毛主席的生活作风。这位红军的最高领袖,带领军队没收了无数地主和官僚的财产,但他个人的所有物只有一卷铺盖和几件衣物。

毛主席最奢侈的家具是一顶蚊帐。他的饮食与普通战士无异,最大的嗜好就是就着馒头吃辣椒。这种平民化的作风在当时的中国领导人中是绝无仅有的。

在延安的所见所闻让斯诺找到了答案:为什么劳苦大众会如此拥护共产党。他提起笔,写下了传世之作《红星照耀中国》,这本书后来还感召了加拿大医生白求恩来到中国。

通过斯诺的观察,世界认识了一个全新的中国:在延安的红色政权下,一个充满希望和活力的新社会正在崛起。这里的一切与国统区形成了鲜明对比,也预示着中国未来的发展方向。

作为中共的大本营,延安不仅是一个军事指挥中心,更是一个社会变革的实验田。人民当家作主的理念在这里生根发芽,一个崭新的中国正从这片黄土地上孕育而生。

(文章结束)

战略决断换来胜利曙光

一九四七年三月,国民党反动派撕毁《双十协定》,在军事上发动了对陕北的全面进攻。蒋介石调集了二十五万精锐部队,由胡宗南指挥,声势浩大地向延安推进。

面对敌军的大举进犯,中共在延安的驻军仅有两万余人。这种力量对比让许多同志感到忧虑,一时间延安城内人心浮动。

中共中央紧急召开会议讨论应对之策。会议中,毛主席提出了一个出人意料的战略决策:主动撤离延安。

这个决定在当时引发了不小的争议。十三年来,延安不仅是中共的指挥中心,更承载着无数革命同志的心血和情感。

面对同志们的质疑,毛主席阐述了他的战略思想:在革命战争中,人是决定性因素,地盘的得失是第二位的。保存革命力量,才能在将来赢得更大的胜利。

毛主席向大家描绘了更宏大的战略蓝图:暂时放弃延安,以运动战的方式消耗敌人,等待战机反攻。他说出了那句著名的豪言壮语:"我们要用一个延安,换取整个中国!"

一九四七年三月十八日,中共领导机关开始有序撤离延安。军队、机关、学校等单位按照预定计划,分批向北撤退。

撤离时,延安军民展现出高度的组织纪律性。重要文件、设备被安全转移,各项工作有条不紊地进行。军民秩序井然地撤出延安,没有出现任何混乱。

胡宗南率领的国民党军队进入延安时,发现这座城市已成为一座空城。敌人想要一举歼灭中共力量的如意算盘落空了。

毛主席带领部队转战陕北,采用灵活机动的"蘑菇战术"。这种战术让国民党军队疲于奔命,在人地两生的陕北地区逐渐陷入被动。

转战过程中,我军采取"敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追"的战术。这种游击战术极大地消耗了敌人的实力,为后来的反攻创造了有利条件。

国民党军队在追剿过程中,补给线越拉越长,后勤保障出现困难。相反,我军在熟悉的陕北地区如鱼得水,得到了群众的全力支持。

一年后的一九四八年四月二十一日,中共部队经过一系列战略反攻,重新夺回了延安。战略性撤离的决策,最终换来了更大的胜利。

延安的失而复得,证明了毛主席战略决策的正确性。这场战役不仅保存了革命力量,更为解放战争的最终胜利奠定了重要基础。

(文章结束)

历史迷雾中寻觅真相

建国后毛主席为何再未重返延安,这个问题引发了诸多猜测和讨论。民间流传的说法五花八门,有些甚至带着传奇色彩。

最广为流传的说法认为,毛主席建国后忙于处理国家大事,无暇返回延安。这种说法看似合理,却经不起推敲,因为毛主席在百忙之中仍抽空回过井冈山。

民间还流传着一个颇具传奇色彩的故事:毛主席最后一次离开延安时,在渡黄河前遇到一位老道。那位老道告诫他说,过河之后不要再回头,否则会遭遇失败。

这个故事显然带着浓厚的封建迷信色彩。作为一位坚定的马克思主义者,毛主席绝不会被这种说法所左右。何况他"敢教日月换新天"的革命气概,岂会因为一句谶语而改变决定。

还有一种说法将原因归结于高岗事件的影响。因为高岗在陕北地区拥有相当大的影响力,这种说法认为毛主席是为了避免与高岗势力产生关联。

但这种说法经不起推敲。毛主席作为党和人民的领袖,在全国人民心中的威望是任何人都无法比拟的。在批评高岗后期错误的同时,毛主席也肯定了他早期的革命贡献。

近年来,有学者通过研究毛主席的活动轨迹,提出了一个更具说服力的解释。建国后毛主席的视察活动主要集中在东部、南部和北部地区,极少前往西部和西北部地区。

这种行程安排与当时的交通条件密不可分。上世纪五十年代,西部和西北地区交通落后,铁路网尚未完善,公路条件也比较差。

毛主席视察工作有一个显著特点:他喜欢乘坐火车。因为火车沿线经过的地方多,能让他看到更多的地方,接触更多的群众。

党中央在安排视察路线时,自然会考虑到这一点。由于西部地区铁路网的限制,毛主席的视察路线很少涉及这些区域,也就无法顺道前往延安。

这个解释既符合历史事实,也能自圆其说。从中我们可以看到,毛主席没有重返延安并非主观意愿,而是受到了客观条件的制约。

毛主席对延安的深厚感情是毋庸置疑的。十三年的峥嵘岁月,那些在窑洞中写就的不朽著作,那些和群众同甘共苦的日子,都深深地印刻在他的记忆中。

如今,随着西部大开发战略的实施,延安的面貌发生了翻天覆地的变化。现代化的铁路和公路网络已经将这座革命圣地与全国各地紧密相连。

延安精神永远是中华民族的宝贵精神财富,它将继续激励着一代又一代中国人前进。毛主席虽然未能在有生之年重返延安,但他开创的事业正在这片热土上不断发扬光大。

(文章结束)