却说小苏学士也不敢收留高俅,留他住了一夜,就写了一封书信,把高俅送到了小王都太尉府上。小苏学士这一荐,才是高俅发迹最关键的一环。这是因为小王都太尉是“哲宗皇帝妹夫,神宗皇帝的驸马”。以《水浒传》所言,小王都太尉还有一个舅哥,那就是九大王,也就是后来的徽宗天子。

然而,史料中,小王都太尉王晋卿却是英宗皇帝的驸马,神宗皇帝的妹夫。神宗是哲宗、徽宗之父,因此,“小王都太尉”应当是宋徽宗的姑父。施耐庵错把姑父当姐夫,究竟是什么意思呢?

小王都太尉究竟是谁,历史上与高俅有交集吗?

小王都太尉究竟是谁,历史上与高俅有交集吗?前一篇文章,讲的是董将士不敢收留高俅,留住了十几日便推到了小苏学士门下。小苏学士也不愿意收留,第二天便将他打发给了小王都太尉。这段故事,与历史不符。《挥塵后录》中说:“高俅者,本东坡先生小史,笔札颇工。东坡自翰苑出帅中山,留以予曾文肃,文肃以史令已多辞之,东坡以属王晋卿”。

东坡先生并非小苏学生,若以“三苏”排序,苏洵是老苏,苏轼是大苏,小苏学士应当是苏辙。历史真实中,高俅是苏东坡的小史,并非董将士推荐的。苏东坡遭谪贬,担心影响高俅前程,就把他推荐给曾布(曾文肃,曾巩之弟)。曾布以文职人员太多为由,婉辞苏东坡之托。于是,苏东坡就把高俅托付给了王晋卿。此王晋卿,就是《水浒传》中写的小王都太尉。

对照历史,《水浒传》中的小苏学士并非苏东坡,那么,小王都太尉是不是真实的王晋卿呢?

《宋史》中说:“缄子诜,字晋卿,能诗善画,尚蜀国长公主,官至留后”。王晋卿娶的是蜀国长公主,也就是安宝公主。安宝公主是宋英宗长女,宋神宗的同胞妹妹。宋徽宗赵佶,是宋神宗赵顼第十一子,显然,王晋卿是宋徽宗的姑父。《水浒传》中却说:“这太尉乃是哲宗皇帝妹夫,神宗皇帝的驸马。”

宋哲宗赵煦是宋徽宗的异母哥哥,是同辈人,小王都太尉当然就是宋徽宗的妹夫(或者姐夫)了。施耐庵笔下的小王都太尉与历史真实严重不符,把姑父写成了妹夫,差了辈了。王晋卿因尚蜀国长公主,做的是驸马都尉,根本就没有做过太尉,“小王都太尉”肯定不是写的王晋卿。

但是,书中又千真万确地说,小苏学士不愿收留高俅,便另做打算,“我这里如何安着得他!不如做个人情,荐他去驸马王晋卿府里,做个亲随。人都唤他做‘小王都太尉’,便喜欢这样的人。”

真真假假,真中有假,假中藏真,《水浒传》原本就是借用北宋宋江起义,隐写的明朝历史。此“小王都太尉王晋卿”一定不是实写,其中必定隐藏着大明人物和历史。

以《挥塵后录》的记载,高俅确实被苏东坡推荐给了王晋卿,王晋卿也将高俅留在了府中。因此,历史真实中的王晋卿与高俅是主仆关系,两个人大有交集。而且,高俅也是因为王晋卿而得到宋徽宗的赏识,最终做到了殿前太尉高官,享受“循相”的待遇。

但是,《水浒传》中的王晋卿却不认识历史真实中的高俅,而只认识施耐庵笔下的高俅。换句话说,就是小王都太尉王晋卿与高俅、小苏学士,以及梁山一百单八将等等水浒人物一样,都是假借历史真实而虚构的人物。

那么,施耐庵为何要虚构一个“小王都太尉”,这个人物又如何影射大明历史呢?

王诜字晋卿,尚蜀国长公主

王诜字晋卿,尚蜀国长公主小王都太尉姓王名诜,娶的是宋英宗之女安宝公主,安宝公主后封蜀国长公主。这一串信息,才是《水浒传》中假借王晋卿写故事的真正原因。

王诜(shēn),就是后文书中八十万禁军教头王进的父亲王升的谐音。王升、王进父子是何寓意,后文即将讲到,这里先且按下不表,先说王诜的“诜”是什么意思。诜,是“莘”字的假借,其义同“莘”。《集韵》:“细莘,药草”。药,繁体字作“藥”,与书中之生藥铺(董将士、西门庆)之“藥”,以及宋江“时常散施棺材药饵”,以及“蒙汗药”之“藥”,都隐写的是永乐皇帝朱棣。

“藥草”之草,是“曹”的谐音,朱元璋说,大明朱姓出自祝融后裔之邾国曹姓,也就是曹雪芹的“曹”。《水浒传》中也有“曹雪芹”,这个曹雪芹,以及《西游记》、《石头记》中的曹雪芹,绝不是江宁织造府子虚乌有的“曹雪芹”,而是一部高度浓缩的大明家史。只不过,《水浒传》、《西游记》是隐写,《石头记》则把前辈隐藏在书中的符码集中提炼,合成为“曹雪芹”。这件事,后文书中就将讲到,铁证四大名著都是隐写的朱明家史。

《水浒传》中没有提到“王诜”,只写了“王晋卿”。卿,章也,“章善明理也”。卿前有“王”以代斜玉边,那就是朱元璋的“璋”。中间的“晋”,就是“进”,王诜王晋卿,也就预伏了王升、王进。

那么,究竟是谁升了,谁进了呢?以王晋卿尚公主的历史背景来看,是燕王朱棣升了、进了。升、进,都是隐写的皇帝登基,也就是朱棣登基做了皇帝。

安宝公主之“安”,就是后文书中即将写到的延安府,“王教头私走延安府”其实也是隐写的燕王之藩,然后进位为帝的历史。这段隐写的大明历史,后面的文章再讲。安,“家女”,《水浒传》中的“女”都是以北方玄武七宿中的女宿,隐写永乐迁都后的大明都城。

梁山,实写的是京西梁山,也就是北京之西的石景山。大明都城在梁山之东,故是“山东梁山”。梁山好汉中有一个神医安道全,“安”就是写的梁山之东,道,暗喻以玄武大帝转世自称的永乐皇帝,全,人王。《西游记》中均州人刘全,也是写的永乐皇帝,武当山在均州,朱棣在此建真武道场,其中三十六庵堂七十二岩庙,便以梁山一百单八将暗喻。刘全,即金卯人王。

四大名著可以相互贯通,都是隐写的大明历史,诸侯之乱。

安宝公主晋为蜀国长公主。蜀,在《水浒传》中谐音为“鼠”,写的就是生于庚子年的燕王朱棣。庚金为白色,“白日鼠”也是隐写的燕王。第七回书中,林冲出场,书中描写林冲时有一句“手中执一把折迭纸西川扇子”。西川即“蜀”,谐音为“鼠”,林冲是书中最为典型的燕王形象。林冲之隐忍,正是朱棣做燕王时的真实写照。“及时雨”出现后,林教头就要搞“三足鼎立”而大火并了。

书中的朴刀、朴树,也是燕王的符码。朴,未晾干的鼠肉。

书中说,端王是王晋卿的小舅,那么,小王都太尉就是宋徽宗的姐夫(丈)。姐,“蜀谓母曰姐”,《说文解字》:“母,牧也。从女。象怀子形,一曰,象乳子也。”乳,从孚从乚。乚者,玄鸟也,玄鸟,燕也。“姐”依然隐写的是燕王。

丈夫:“周制以八寸为尺,十尺为丈。人长八尺,故曰丈夫”。《水浒传》中,石秀称潘巧云之父潘公为“丈丈”,戴宗与李逵到蓟州寻找公孙胜,称一位老人为“丈丈”,丈为八尺,两个“丈”就从重八。书中好汉动辄“身长八尺”,林冲兵器丈八蛇矛,都是隐写的“重八”。

这就是错把宋徽宗姑父小王都太尉错写成姐夫的寓意所在,这对姑侄,隐伏了登州之姑舅,暗写了大明祖宗(太祖、太宗)。既如此,那么,端王又是谁呢?

小舅端王为何排号九大王,见掌东驾?

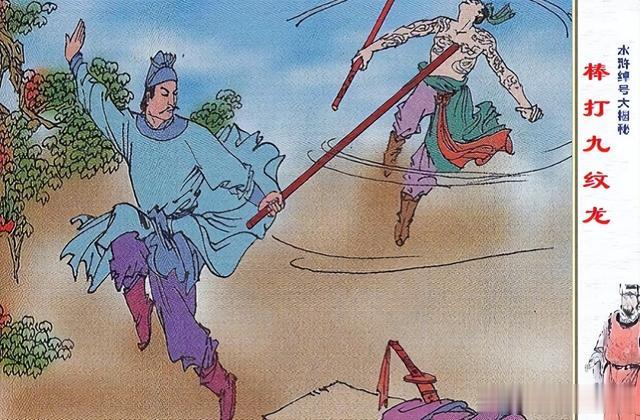

小舅端王为何排号九大王,见掌东驾?书中说,小王都太尉因“喜爱风流人物,正用这样的人”,就留下了风流人物高俅。巧的是,小王都太尉的小舅端王,也是个风流人物。《水浒传》中的“风流”究竟是什么意思呢?

施耐庵写“风流”,还说郓城县人不喜风流,阎婆惜一家就没了生计。武大郎、宋江、卢俊义等梁山好汉不会“风流”,便生出了几个“淫妇”。《水浒传》不是风流演义,书中的“风流”就是《石头记》中的“风流”,写的都是朱家事。

前面的文章中讲过,《水浒传》以一百一十七处芦苇、二十余处葫芦的符码,暗藏了女娲补天。女娲补天出自《淮南子》,朱元璋就是“淮南子”,《淮南子》本名《鸿烈》,淮南王注解:“鸿,大也,烈,明也”,因而,三大名著以此借喻大明。女娲补天,补的就是朱明先祖颛顼帝之天。《明实录·太祖高皇帝实录》中,朱元璋就把自己比作颛顼,他的皇位是黄帝所“禅”。

女娲是伏羲之妹,风姓娲皇氏,风流之“风”便出在这里。流,是“柳”的谐音,柳,既是南方朱雀七宿中的柳宿,象征大明金陵都城,又是“木卯”,隐喻大明木字辈皇帝。

女娲补天“积芦灰以止淫水”,淫水即洪水,隐喻洪武。《水浒传》而至《西游记》、《石头记》都说大明实亡于洪武。诸如阎婆惜、潘金莲、潘巧云、贾氏等,都是女娲补天神话的隐喻符码,寓意大明将亡于洪武。

“忽一日,小王都太尉庆诞生辰,分付府中安排筵宴,专请小舅端王。这端王乃是神宗天子第十一子,哲宗皇帝御弟,见掌东驾,排号九大王,是个聪明俊俏人物。”王晋卿生日这天,在府中安排筵宴(燕燕),只请他的小舅端王。

端王就是后来的宋徽宗,施耐庵说,端王是宋神宗第十一子,这是没有错的。但是,宋哲宗并无子嗣,也就无从立太子掌东宫。宋哲宗死后,才由太后与朝臣争议后,立端王为皇帝。而端王排号“九大王”,也是一笔虚构。

历史史料中,绝无王晋卿请小舅赴生日筵宴之事,况且,王晋卿是端王的姑父,宋徽宗绝不是王晋卿的小舅。端王是九大王,又是小舅,其实写的是“鸠”。

洪武三年(1370年),朱元璋封建诸子,总共封了十大藩王,其中九家是皇子亲王——这就是“鸠”。

宋徽宗排号九大王,还隐伏了梁山好汉百胜将韩滔。韩滔,其中之一隐喻是韩宋,也就是小明王韩林儿。韩林儿的父亲韩山童号称宋徽宗八世孙,那么,韩林儿就是九世孙。书中以“韩滔”隐写了朱元璋涉嫌溺杀小明王,而朱元璋又做了大明王。所以,《水浒传》以北宋故事隐写大明历史,这是其中一个原因。

朱元璋“缓称王”,因而以韩宋龙凤年号为纪年。又从韩林儿那里“讨”得吴国公、吴王封号,《水浒传》中武行者夜走蜈蚣岭杀飞天蜈蚣王道人,就是隐写的这段历史,蜈蚣岭、飞天蜈蚣王道人,就是吴国公、吴王。

小王都太尉王晋卿、端王九大王是这样的寓意,那么,王晋卿派高俅给端王府送玉龙笔架、镇纸玉狮子又是什么意思呢?历史真实中,高俅真是因为这两件文房之宝发迹的吗?

欲知其祥,请看下一篇文章分解。